L’archeologia: una prospettiva geopolitica e di diplomazia culturale

di Alberto Cossu – Vision & Global Trends. Progetto Società Italiana di Geopolitica

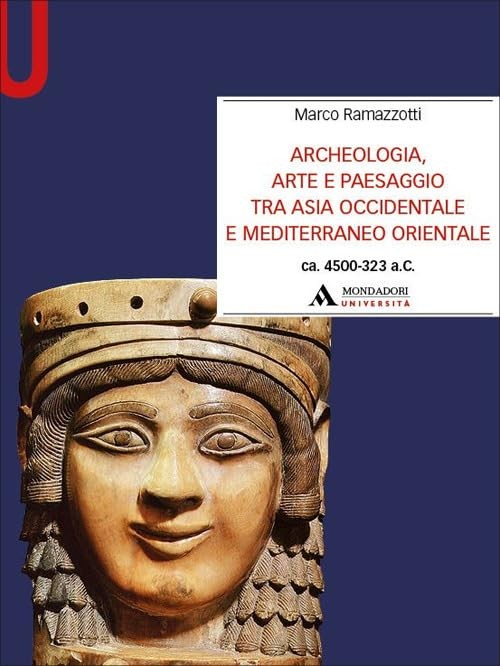

Con Archeologia, arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale (ca. 4500-323 a.C.) (Mondadori Università, 2025), Marco Ramazzotti offre molto più di un manuale di archeologia del Vicino Oriente antico: propone una riflessione sul ruolo della disciplina come strumento di dialogo interculturale e di diplomazia culturale.

L’opera si presenta come una sintesi densa e interdisciplinare che unisce storia, arte, geografia e antropologia per interrogare le radici della civiltà mediterranea e asiatica, dal Neolitico fino all’età ellenistica. Ma al di là dell’ampiezza cronologica e della ricchezza documentaria, ciò che rende il volume particolarmente significativo è la sua prospettiva geopolitica: l’archeologia, per Ramazzotti, è una scienza della complessità, capace di illuminare i processi di formazione e interazione tra culture come dinamiche storiche di lungo periodo che ancora oggi modellano il nostro mondo.

Un nuovo sguardo sull’Oriente antico

Il primo merito del libro è di rovesciare la tradizionale dicotomia tra Oriente e Occidente. Ramazzotti mostra come l’Asia occidentale e il Mediterraneo orientale non siano due entità separate, ma un unico spazio di interconnessione, attraversato da scambi materiali e simbolici fin dal Neolitico.

La sua introduzione, significativamente intitolata Orientamenti, distanze e divergenze, chiarisce che i concetti di “Asia occidentale” e “Mediterraneo orientale” devono essere intesi non come categorie geografiche statiche, ma come campi di relazioni, zone di contatto e di reciproca trasformazione.

L’archeologia viene così liberata dal suo ruolo descrittivo per diventare una disciplina interpretativa, capace di leggere la storia come sistema di reti, flussi e mobilità. È una prospettiva che integra i dati materiali con le scienze cognitive e con la teoria dei sistemi complessi, ridefinendo l’oggetto stesso dell’indagine: non più la “civiltà” come entità isolata, ma i processi di comunicazione tra culture.

La storia delle civiltà ne emerge come una storia di connessioni, in cui la geografia del potere si intreccia con quella della conoscenza. L’archeologo, in questa visione, non è solo un interprete del passato, ma un mediatore tra mondi, un attore della diplomazia culturale contemporanea.

Orientalismi, colonialismi e nuove geografie della conoscenza

Il primo capitolo, Oriente, Vicino Oriente e orientalismi, è una vera genealogia del nostro sguardo sull’Oriente. Ramazzotti ripercorre le tappe della scoperta archeologica dell’Asia occidentale — dai viaggi medievali e rinascimentali fino alle grandi missioni ottocentesche — per mostrare come l’archeologia sia nata intrecciata al potere politico e coloniale.

L’autore dialoga esplicitamente con Edward Said e con la critica postcoloniale, ma lo fa da archeologo: non per negare il valore delle scoperte europee, bensì per ripensare il rapporto tra conoscenza e dominio, tra scavo e narrazione.

In questo senso, la sua proposta è chiara: fondare una nuova “archeologia geopolitica” che riconosca la propria storia e la trasformi in un linguaggio di cooperazione internazionale.

Le missioni archeologiche, le istituzioni e i musei diventano così strumenti di diplomazia culturale. Ramazzotti richiama l’esempio di studiosi italiani come Sabatino Moscati e Maurizio Tosi, che seppero coniugare la ricerca sul campo con un impegno culturale e politico di apertura verso l’altro. L’archeologia, suggerisce, può tornare a essere un ponte tra mondi, come lo fu nei secoli antichi.

Paesaggi della complessità: dal Neolitico all’età dei metalli

La parte centrale del volume sviluppa un quadro geo-storico che abbraccia dal Neolitico (8500 a.C.) all’età del Ferro (500 a.C.). In queste pagine, l’archeologia del paesaggio assume una funzione chiave: il territorio non è più uno sfondo, ma un attore storico. Ramazzotti descrive le culture neolitiche della Mezzaluna Fertile come società in cui il rapporto tra ambiente e comunità umane è costruzione culturale, non semplice adattamento ecologico.

L’agricoltura, la domesticazione e la sedentarizzazione segnano un “salto cognitivo” che trasforma la natura in spazio simbolico. I villaggi, i templi e le necropoli sono, per l’autore, “dispositivi cognitivi” che materializzano l’idea di comunità.

Questo approccio consente di leggere la storia antica come una progressiva costruzione di paesaggi della complessità, in cui le società si organizzano per gestire, rappresentare e sacralizzare il proprio ambiente.

La nascita delle città — da Uruk e Ur a Mari, Ebla e Kish — è così interpretata non solo come rivoluzione economica, ma come rivoluzione semantica: la città è il luogo in cui la realtà naturale diventa rappresentazione politica, il primo spazio del potere simbolico.

Le civiltà come reti geopolitiche

Nei capitoli dedicati all’età del Bronzo e del Ferro, Ramazzotti amplia ulteriormente la sua visione sistemica. L’impero accadico, quello babilonese, gli Ittiti, gli Assiri e i Persiani vengono descritti come sistemi di comunicazione territoriale, più che come stati nel senso moderno.

La logica che li governa è quella della rete: reti di commerci, di diplomazie, di simboli.

È in questa prospettiva che l’autore interpreta la “crisi del mondo antico” tra XIII e XII secolo a.C. — l’arrivo dei cosiddetti “popoli del mare” e la fine dell’età del Bronzo — non come un collasso, ma come trasformazione sistemica. Le migrazioni, i nomadismi e le nuove rotte marittime producono un Mediterraneo globalizzato ante litteram, nel quale le culture si ridefiniscono continuamente attraverso il contatto.

Il risultato è una visione del passato che rompe con la linearità e abbraccia la complessità dinamica: l’archeologia diventa così una forma di geopolitica retrospettiva, una scienza che studia la lunga durata delle interdipendenze.

Arte, potere e rappresentazione

Un altro filo conduttore dell’opera è il rapporto tra arte e politica. Attraverso l’analisi di rilievi, sigilli, ceramiche e monumenti, Ramazzotti mostra come le immagini antiche funzionassero come dispositivi di potere, codici visivi per comunicare l’ordine cosmico e l’autorità regale. Dai bassorilievi assiri alle tombe egizie, dalle ziggurat alle stele votive, l’arte è interpretata come linguaggio universale della legittimazione.

Questo tema si collega alla dimensione diplomatica che percorre tutto il volume. Le iconografie del potere, i sistemi di scrittura, le architetture templari e i paesaggi monumentali non solo rappresentano il potere, ma lo costruiscono: sono gli strumenti con cui le civiltà antiche stabiliscono relazioni — interne ed esterne — di riconoscimento reciproco.

Così, anche l’arte diventa strumento di mediazione geopolitica, espressione visiva di quella “diplomazia culturale” che l’autore individua come chiave interpretativa del mondo antico.

Archeologia come scienza della complessità e della cooperazione

La conclusione del volume è insieme teorica e politica. Ramazzotti propone di concepire l’archeologia come una scienza della complessità e della cooperazione: un campo capace di integrare dati materiali, linguistici e simbolici per restituire la pluralità del passato. Ma la sua proposta va oltre l’ambito accademico. Egli immagina un’archeologia che contribuisca alla costruzione di un ordine internazionale più consapevole delle sue radici condivise, una disciplina che eserciti una funzione diplomatica, in senso etico e culturale.

Nel contesto contemporaneo — segnato dalla distruzione dei patrimoni in Siria e Iraq, dalle guerre, dalle migrazioni e dalla digitalizzazione dei beni culturali — questa visione assume un valore urgente.

Proteggere il patrimonio archeologico non è soltanto un atto di conservazione, ma un gesto politico di riconoscimento reciproco: significa preservare la memoria come spazio di dialogo.

Per Ramazzotti, il paesaggio stesso è un testo da leggere e da condividere, un archivio di relazioni che può insegnare al presente come ricomporre le fratture del mondo globale.

Una geostoria della civiltà

Il merito più profondo del libro è quello di proporre una vera e propria geostoria della civiltà, in cui l’Asia occidentale e il Mediterraneo orientale appaiono come due facce di un unico sistema culturale.

Il movimento delle genti, la circolazione dei saperi, la diffusione delle tecniche e delle immagini sono processi di lungo periodo che sfidano ogni confine politico o etnico.

L’archeologia, in questa prospettiva, non ricostruisce soltanto le radici del passato, ma contribuisce a ridefinire il significato stesso di identità nel presente. La “diplomazia culturale” di cui parla Ramazzotti non è un concetto retorico: è il riconoscimento che il sapere archeologico può agire come linguaggio condiviso tra civiltà, restituendo al Mediterraneo e al Vicino Oriente il loro ruolo di spazi generatori di modernità.

Conclusione: dall’archeologia alla politica del dialogo

In Archeologia, arte e paesaggio, Ramazzotti dimostra che lo studio del passato non è un esercizio erudito ma un atto politico: comprendere come le civiltà antiche abbiano costruito ponti, reti e paesaggi condivisi significa comprendere come oggi si possano ricostruire i legami spezzati tra culture.

Il suo invito a ripensare l’archeologia come strumento di dialogo interculturale e di diplomazia culturale è, in questo senso, la chiave interpretativa di tutto il volume. L’archeologo diventa un mediatore tra tempi e popoli, e il paesaggio — antico o contemporaneo — si trasforma in un terreno comune di negoziazione culturale.

La forza del libro risiede proprio nella capacità di coniugare rigore scientifico e visione geopolitica, unendo la precisione della ricerca sul campo alla consapevolezza che ogni frammento, ogni rovina, ogni immagine del passato è parte di una memoria collettiva globale.

Archeologia, arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale è dunque una riflessione sulla storia come rete, sul Mediterraneo come matrice di dialogo, e sull’archeologia come strumento politico di pace. In un tempo in cui la memoria è spesso manipolata o distrutta, Ramazzotti ci ricorda che conoscere il passato significa difendere il futuro, e che la diplomazia più duratura è quella che nasce dalla cultura.

Marco Ramazzotti

Archeologia, arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale (ca. 4500-323 a.C.) ISBN-13 : – 979-1220600071 – Mondadori Università, 2025

RedazioneVedi tutti gli articoli

La redazione di Analisi Difesa cura la selezione di notizie provenienti da agenzie, media e uffici stampa.