Tra deterrenza e influenza geopolitica: la Russia nel Club Nucleare (militare e civile)

C’è un club esclusivo, più ristretto del G7 e infinitamente più temuto. Non ha sede né bandiere ufficiali, ma detta le regole non scritte della sicurezza globale: è il“Club Nucleare”, composto da nove Stati che, nel 2025, custodiscono l’arma definitiva, quella che in pochi secondi potrebbe trasformare il pianeta in un deserto radioattivo, sintesi estrema del dilemma della deterrenza nucleare.

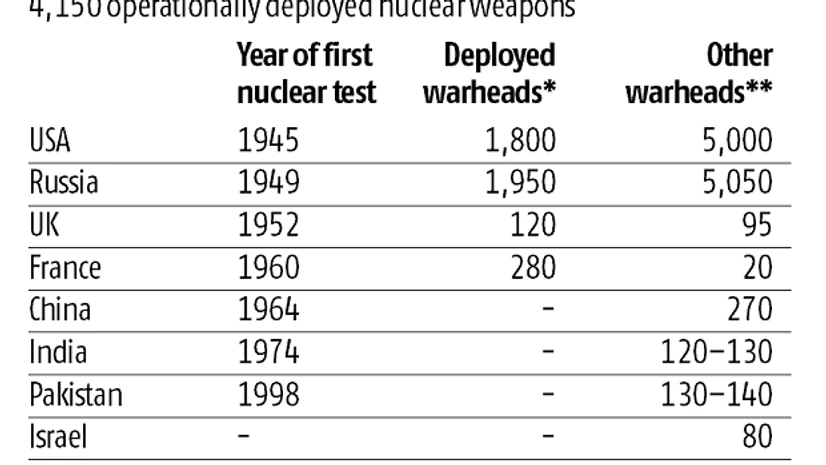

Secondo l’ultimo rapporto del SIPRI (Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma), a gennaio 2025, esistono 12.241 testate nucleari nel mondo. Di queste, oltre 9.600 sono operative o pronte all’uso, e più di 2.100 si trovano su missili balistici in stato di allerta. Russia e Stati Uniti insieme possiedono il 90% dell’arsenale globale, con rispettivamente 5.459 e 5.177 testate.

Dietro di loro avanza la Cina, che ha già raggiunto quota 600 e punta a 1.500 entro il 2035. Francia e Regno Unito restano su numeri molto più ridotti (tra 225 e 290), mentre India, Pakistan, Israele e Corea del Nord sono potenze regionali con arsenali in crescita compresi tra le diverse decine e le 150 testate.

La logica della deterrenza continua a dominare. Dopo Hiroshima e Nagasaki, l’arma è rimasta silente, ma mai così presente nella politica internazionale. Ogni crisi – dall’Ucraina al Medio Oriente – riporta l’ombra atomica sul tavolo, trasformandola in moneta geopolitica.

Secondo ‘The Evolution of Russian Nuclear Doctrine’ – il report pubblicato il mese scorso dalla Royal United Services Institute (RUSI) di Londra – l’evoluzione della dottrina nucleare russa dimostra come Mosca, pur mantenendo un arsenale imponente, percepisca crescenti vulnerabilità di fronte allo sviluppo di difese missilistiche occidentali e di capacità convenzionali di precisione.

È proprio questa percezione ad aver spinto il Cremlino a rafforzare la propria postura nucleare, privilegiando opzioni più rigide rispetto al passato e riducendo la flessibilità di impiego che aveva caratterizzato la fase immediatamente successiva alla Guerra Fredda. RUSI sottolinea inoltre che la guerra in Ucraina ha avuto un impatto diretto sulla percezione strategica russa: il fallimento (o il successo non decisivo) delle campagne convenzionali ha confermato la centralità dell’arma atomica come strumento di compensazione.

Questo spiega non solo gli investimenti su sistemi come il Posejdon o i missili Sarmat, ma anche il continuo richiamo al nucleare nella retorica politica del Cremlino, divenuto ormai perno della sua strategia di deterrenza in un contesto di crescente pressione economica e militare.

Da qui una domanda preliminare: parliamo di “armi atomiche” o di “armi nucleari”? I due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma la differenza è sostanziale. Con “arma atomica” si indica la bomba a fissione – quella sganciata sul Giappone nel 1945 – che libera energia spezzando i nuclei pesanti di uranio-235 o plutonio-239. Il termine “arma nucleare” è più ampio: comprende sia le bombe a fissione sia le bombe termonucleari (o a idrogeno), che sfruttano la fusione di isotopi leggeri come deuterio e trizio; la loro potenza è tale da superare di gran lunga quella delle bombe a fissione, collocandole in una categoria del tutto distinta per impatto e portata distruttiva (secondo la definizione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica – AIEA,International Atomic Energy Agency – IAEA).

In sostanza, tutte le armi atomiche sono nucleari, ma non tutte le armi nucleari sono atomiche. Le moderne testate, custodite nei silos americani, nei sottomarini russi o nei tunnel cinesi, appartengono quasi tutte alla seconda categoria: bombe H, concepite non solo per distruggere città ma per cancellare intere nazioni.

Dietro a ogni ordigno c’è una geografia silenziosa fatta di miniere, deserti e laboratori. Ed è qui che entrano in gioco le materie prime.

L’Uranio è il cuore delle bombe a fissione. Secondo il ‘World Nuclear Fuel Report 2025’, pubblicato il 5 settembre scorso dalla World Nuclear Association, il Kazakistan è il leader assoluto del settore, con il 40% della produzione mondiale. A seguire, Canada, Namibia, Australia, Niger, Russia e Uzbekistan.

Senza un arricchimento dell’uranio oltre il 90%, tuttavia, nessuna bomba atomica potrebbe mai esistere. Il Plutonio-239, che non esiste in natura ed è il “figlio oscuro” dei reattori, prodotto dall’uranio-238. Stando al SIPRI, USA e Russia ne hanno accumulato tonnellate durante la Guerra Fredda. Deuterio: estratto dall’acqua pesante. Canada, India e Argentina hanno impianti dedicati. Poi vi è il Tritio: radioattivo, con emivita di soli 12 anni, deve essere continuamente rigenerato nei reattori. Lo producono solo le grandi potenze nucleari. Infine, vi è il Litio-6: essenziale nelle bombe H, abbonda in Sud America (Cile, Argentina, Bolivia), ma anche in Cina e Australia.

Il risultato è un puzzle geopolitico frammentato: nessuna nazione possiede tutte le risorse e la cooperazione diventa inevitabile. Ma le materie prime raccontano solo l’inizio della storia. Ciò che conta davvero è l’uso che se ne fa.

Ed è qui che emerge il paradosso dell’atomo: nato come strumento di distruzione con la bomba del Progetto Manhattan e diventato solo dopo promessa di energia con i reattori civili. La differenza tecnica sta nell’arricchimento: le centrali civili usano uranio arricchito al 3-5%, le bombe al 90%.

Ogni centrale produce, come scarto, piccole quantità di plutonio, in teoria inutilizzabili. In pratica, con i giusti impianti di riprocessamento, possono trasformarsi in materia prima per testate. È la logica del “dual use”, precisa l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA): ciò che illumina una città può, se deviato, annientarla. Iran, Corea del Nord, India e Pakistan sono esempi concreti di come la linea tra energia e bomba sia molto sottile, più politica che tecnica.

Eppure, è la Russia a incarnare meglio di chiunque altro questo dualismo: da un lato la deterrenza militare, garantita dal più vasto arsenale nucleare al mondo e dalla logica della MAD – Mutually Assured Destruction, la dottrina della distruzione reciproca assicurata che, sin dalla Guerra Fredda, alimenta quell’equilibrio del terrore capace ancora oggi di dissuadere qualsiasi potenza razionale dal ricorrere all’arma atomica; dall’altro la dimensione civile, con una rete di centrali che la rende protagonista anche nel settore energetico. Non a caso, questa nazione viene spesso definita la “prima potenza nucleare”. Ma cosa significa davvero?

Se parliamo di numero totale di testate, le rilevazioni del SIPRI indicano che la Federazione Russa ha lo stockpile più vasto al mondo, leggermente superiore a quello statunitense. Se guardiamo invece alla triade nucleare- missili intercontinentali (ICBM), bombardieri strategici e sottomarini lanciamissili balistici (SSBN) – Mosca è uno dei due giganti accanto a Washington.

Fonte Business Standard

Il pilastro sommerso della deterrenza russa sono i sottomarini Borej-class (Progetto 955/955A, “Borej” e “BorejA”), capaci di lanciare fino a 16 missili balistici Bulava (SLBM). A luglio 2025 è entrato in servizio il quinto esemplare di classe Borej-A, il K-555 Knjaz’ Požarskij, portando la flotta a otto unità operative tra modelli originali e migliorati. Accanto a loro restano ancora attivi alcuni sottomarini Delta III e Delta IV, destinati a essere progressivamente rimpiazzati.

Poi c’è il lato oscuro della sperimentazione: i Posejdon. Non è una leggenda, ma un progetto concreto: un drone sottomarino a propulsione nucleare con autonomia teoricamente illimitata, concepito come arma di “seconda ondata”, secondo quanto riportato da Izvestia. Il K-329 Belgorod (Progetto 09852), in servizio dal 2022, è il sottomarino speciale capace di trasportare i Posejdon. Eppure, osserva Reuters, non è chiaro quante unità siano effettivamente operative: i test esistono, ma dubbi sulla logistica, sulla manutenzione e sull’affidabilità restano.

Immagini satellitari contribuiscono ad alimentare questo alone di incertezza. Nel 2021 un’analisi dell’U.S. Naval Institute rivelava immagini che sembravano collegare Severodvinsk – la ‘città chiusa’ del profondo nord, affacciata sul Mar Bianco e cuore della cantieristica sottomarina russa – a prove legate al Posejdon.

Pochi mesi dopo, il sito indipendente britannico Hisutton.com diffondeva altre immagini satellitari: mostravano un “round di prova” lungo circa 18-19 metri, dimensioni quasi identiche alle stime ufficiali che parlano di un ordigno tra i 20 e i 24 metri. Anche lo statunitense Bulletin of the Atomic Scientists, nel rapporto‘Russian Nuclear Weapons, 2025’, sottolineava come l’imaging satellitare sia ormai lo strumento privilegiato per osservare e documentare cambiamenti in strutture critiche legate al nucleare russo: silos ICBM (Inter Continental Ballistic Missiles), basi aeree, basi navali, sottomarini e depositi di testate.

Ma lo stesso Bulletin metteva in guardia: i segnali di sviluppo ci sono; tuttavia, non esistono prove che il Posejdon sia già stato schierato. Somiglia più a un progetto in gestazione che a un’arma pronta all’impiego. Nel frattempo, Stati Uniti e NATO cercano di immaginare contromisure. Eppure, molti analisti – così come i report dell’Alleanza Atlantica – riconoscono che oggi non esiste alcun sistema collaudato in grado di intercettarlo con certezza.

(Immagini satellitari Maxar, analizzate dall’U.S. Naval Institute nel 2021, mostrano nuove strutturedi interesse a Severodvinsk, nell’Artico russo: accanto al sottomarino nucleare Dmitrij Donskoj (classe Typhoon) e all’incrociatore Kirov in disarmo, la nave Akademik Aleksandrov con a poppa un oggetto dalle dimensioni compatibili con il drone sottomarino Posejdon. Fonti: USNI / Covert Shores – hisutton.com)

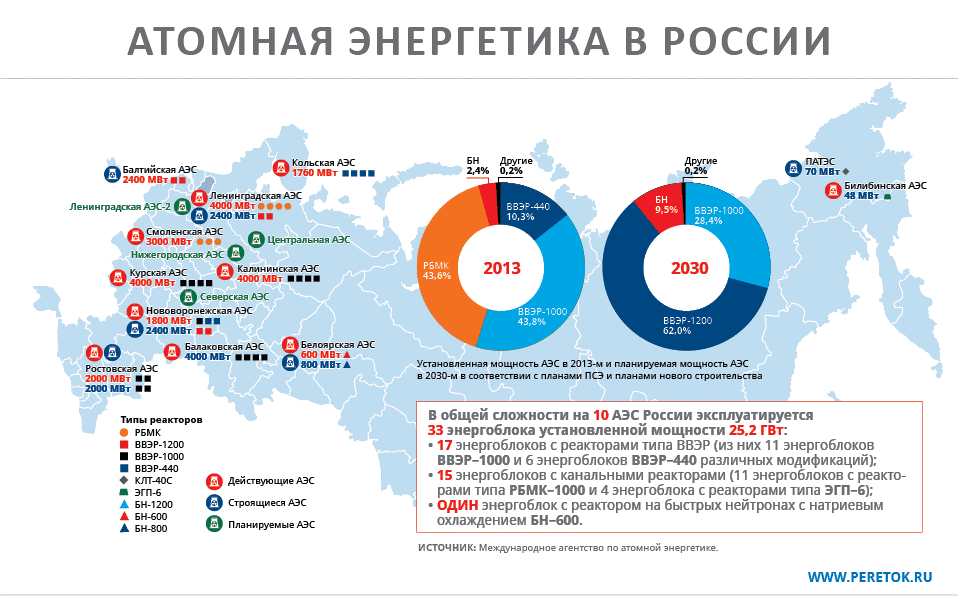

Sul piano civile, la Russia gestisce 10 centrali nucleari operative con 33 reattori, per una produzione di circa 25.242 MW. Questo corrisponde a circa il 18-19% dell’elettricità nazionale, secondo i dati del Ministero dell’Energia russo e della World Nuclear Association (WNA).

Gli atomgrads- città sorte attorno agli impianti, come Balakovo, Kursk o Sosnovyj Bor- sono microcosmi con regole proprie e stipendi sopra la media. Molti di questi centri, nati in epoca sovietica come città chiuse, mantengono ancora oggi restrizioni all’accesso poiché ospitano strutture strategiche. Proprio Kursk è stata più volte presa di mira da attacchi con droni ucraini che hanno colpito infrastrutture energetiche e persino l’area della centrale nucleare, alimentando timori sulla sicurezza di questi impianti.

La distribuzione delle centrali sul territorio russo riflette una geografia precisa: la maggior parte è concentrata nella parte europea del Paese, vicino ai grandi centri industriali e urbani, ma non mancano avamposti periferici come la Kola, nella penisola artica, o la Bilibinskaja, nella remota Čukotka. La mappa qui sotto mostra gli impianti esistenti, quelli in costruzione e i progetti pianificati, rivelando come l’atomo in Russia non sia soltanto energia ma anche infrastruttura geopolitica diffusa.

(Mappa delle centrali nucleari russe – Fonte: Rosatom e World Nuclear Association)

Uno sguardo ai numeri rivela la traiettoria dei prossimi anni: se nel 2013 quasi metà della capacità era affidata ai vecchi reattori RBMK, entro il 2030 questi spariranno, sostituiti dai più moderni VVER-1200, destinati a coprire oltre il 60% della produzione nazionale. È la scommessa tecnologica di Rosatom: archiviare il passato sovietico con un atomo più sicuro” e progettato anche per l’export.

Secondo la World Nuclear Association (WNA), nuovi reattori VVER-1200/VVER-TOI sono già previsti in regioni chiave come il Tatarstan e gli Urali, mentre l’impianto BN-1200 nei Monti Urali punta a diventare il primo reattore veloce commerciale di nuova generazione entro il 2030. Anche sul fronte delle materie prime Mosca alza l’asticella: la produzione di uranio, circa 2.800 tonnellate nel 2024, è indirizzata a salire a 4.000 entro il 2030 grazie allo sfruttamento del giacimento Širondukujskoe in Siberia orientale (primo output nel 2028).

Ma il nucleare made in Russia non serve soltanto a garantire energia alla rete nazionale: è anche uno strumento per presidiare territori lontani e strategici. A Pevek, nella Čukotka–la città più settentrionale della Russia e dell’Asia – funziona già l’Akademik Lomonosov, la prima centrale nucleare galleggiante al mondo, descritta dal New York Times come un simbolo di resistenza nel gelo artico.

Nella Repubblica di Sacha (Jacuzia), Rosatom sta realizzando mini-reattori modulari terrestri (SMR) basati sul design RITM-200N, pensato per comunità isolate, miniere e basi militari, come riferito dall’agenzia russa Rosatom News. Il progetto non si ferma qui: World Nuclear News ha rivelato uno studio di fattibilità per nuove centrali mobili terrestri (PMGU) lungo la costa dell’Estremo Oriente, che possono essere montate e smontate a seconda delle esigenze, destinate ad alimentare insediamenti industriali e basi portuali dove la rete elettrica è assente. Sempre secondo Rosatom, queste soluzioni di “energia mobile” garantiranno non solo continuità di fornitura ma anche la presenza geopolitica russa nell’Artico e nel Pacifico. Tra ghiacci e miniere, l’atomo non è solo energia ma anche simbolo di resistenza e strumento di proiezione internazionale.

(L’Akademik Lomonosov, la prima centrale nucleare galleggiante al mondo, ormeggiata nel porto di Pevek, in Čukotka, nell’Estremo Oriente russo. Un colosso progettato da Rosatom per portare energia alle regioni più remote dell’Artico. Foto: atomic-energy.ru)

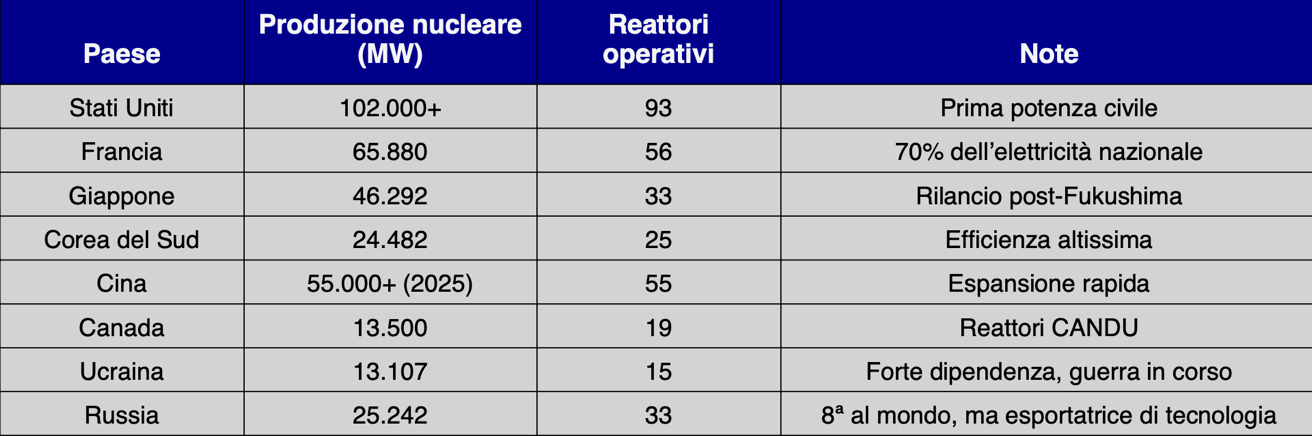

Tuttavia, l’innovazione da sola non basta a colmare il divario con i giganti mondiali dell’energia. Perché se la Russia domina nel campo militare, nel civile resta molto più indietro: appena ottava al mondo per produzione elettrica da nucleare.

In cima alla classifica svettano gli Stati Uniti (102.000 MW, 93 reattori), seguiti da Francia (65.880 MW, 56 reattori) e Giappone (46.292 MW). Sono cifre riportate nei più recenti rilevamenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e della WNA. Mosca non misura la sua forza nella quantità di energia prodotta, ma nell’uso geopolitico del nucleare civile.

Non a caso ieri Vladinir Putin ha ha osservato che la Russia è il secondo fornitore di uranio agli Stati Uniti e si prevede che incasserà nel 2025 da Washington circa 1,2 miliardi di dollari da queste esportazioni.

Attraverso Rosatom, conglomerato statale che raccoglie oltre 300 imprese, la Russia costruisce e finanzia reattori in Turchia, Egitto, Bangladesh, Ungheria. Una catena che parte dalle miniere di uranio e arriva fino al combustibile pronto all’uso, creando una dipendenza che si riflette anche sull’Europa, ancora legata a Mosca per l’arricchimento nucleare.

(Fonti: IAEA, PRIS Database, World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements 2025)

(Fonti: IAEA, PRIS Database, World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements 2025)

Di fatto – come ricordato in un recente articolo di Analisi Difesa – nel 2023 il 38% dell’uranio arricchito usato nelle centrali UE è arrivato dalla Russia (4.647 tSW), con Francia e Germania tra i principali acquirenti diretti/indiretti; nel 2024, ulteriori volumi sono transitati via impianti controllati da aziende francesi in Germania. In parallelo, l’asse con Budapest procede: a Paks II, il progetto che prevede la costruzione di due reattori VVER-1200, sono riprese le attività di scavo e preparazione, con il “first concrete” (il primo getto di cemento) atteso nel 2026. Anche la Corte di giustizia UE, che nel settembre 2025 ha bocciato il via libera comunitario agli aiuti di Stato, non ha fermato il governo ungherese e Rosatom.

Sul versante BRICS, la cooperazione con l’India rimane uno dei pilastri della politica nucleare russa: Rosatom ha fornito e supporta la centrale di Kudankulam (VVER-1000) e il partenariato civile è in rafforzamento nonostante le pressioni geopolitiche. Inoltre, Mosca tenta di aprire nuovi mercati anche in Africa: con Burkina Faso è stato firmato nel 2025 un accordo quadro per l’uso pacifico dell’energia nucleare (formazione, infrastrutture, possibili progetti futuri), come volano di sviluppo e come simbolo di autonomia strategica per il Sud globale, tassello della strategia export russa.

Ma il soft power civile non basta a definire il ruolo di Mosca: la vera misura della sua potenza resta nel campo militare. Se oggi Mosca può rivendicare il titolo di regina degli arsenali”, entro il 2030 il suo vero potere potrebbe misurarsi non solo in kilotoni ma nella capacità di trasformare l’energia nucleare in leva di influenza globale, proiettando la propria ombra ben oltre i confini militari.

Foto prive di didascalia: Ministero Difesa Russo

Lara BallurioVedi tutti gli articoli

Giornalista e analista geopolitica specializzata in Russia e Repubbliche dell'ex blocco sovietico. Esperta in comunicazione. Traduttrice, ghostwriter e docente di storytelling. Laureata in Lingua e Letteratura Russa presso l'Università "Maxim Gorkij" di Mosca, in giornalismo presso la Facoltà di Giornalismo della MGU di Mosca e poi in Lingue e Letterature Straniere e in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Torino, ha collaborato o collabora con numerose testate italiane e straniere tra cui Panorama, La Voce, Gazzetta Torino, VoceNews, Literaturnaja Gazeta e Junost.