Kursk, Sumy e il nuovo equilibrio della guerra

In Russia nulla avviene per caso, soprattutto quando si tratta di comunicazione strategica. L’annuncio della riconquista completa della regione di Kursk, invasa e in parte occupata dagli ucraini nell’agosto scorso, va letto non solo come un fatto militare ma come un gesto politico a tutto campo.

Non è tanto il contenuto a contare, ma il modo scelto per raccontarlo. A comunicare la notizia a Vladimir Putin è stato Valerij Gerasimov, capo di stato maggiore. Non il nuovo ministro della Difesa, Andrej Belousov, tecnico civile senza radici militari, ma il generale che da cinquant’anni incarna l’anima tradizionale delle forze armate russe. Putin ascolta Gerasimov con finta sorpresa, come se l’aggiornamento fosse una formalità.

Il messaggio interno è chiaro:

- La vittoria non è un evento eccezionale, è la naturale conseguenza dell’ordine ristabilito.

- L’esercito resta l’asse portante del sistema di potere, immune dai rimescolamenti politici.

- La guerra non è una crisi, ma un processo amministrato con disciplina e metodo.

Questo schema protegge la percezione di stabilità interna, rinforzando il legame tra la leadership e la base militare che ha garantito la sopravvivenza del regime nei momenti più critici. Nel resoconto ufficiale, Gerasimov si sofferma a elogiare il “coraggio dei soldati nordcoreani” che avrebbero combattuto nella regione di Kursk.

Non un dettaglio folkloristico, ma un gesto calcolato che segnala all’Occidente che la Russia ha alleanze operative, anche scomode, legittima l’aiuto militare della Corea del Nord come parte integrante del conflitto e normalizza la cooperazione con paesi tradizionalmente esclusi dai giochi globali. Il messaggio è diretto: la Russia non è isolata come vorrebbero i suoi avversari.

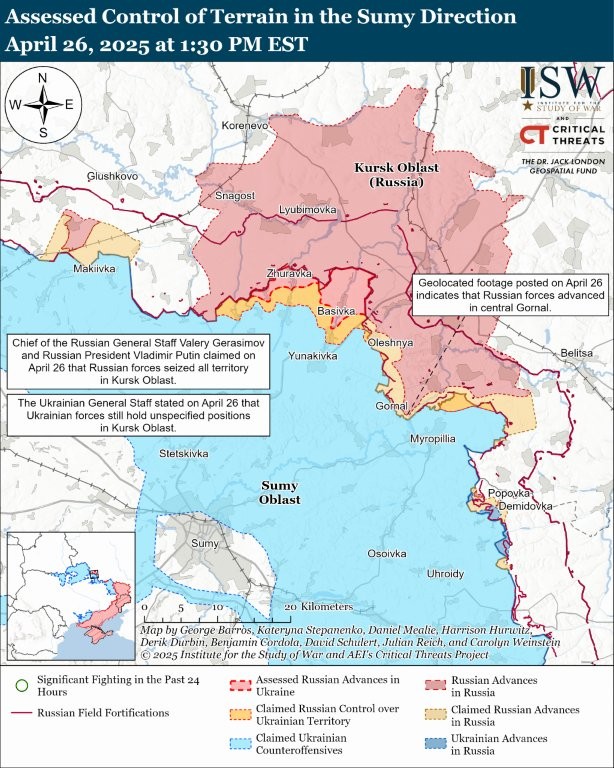

In parallelo, Mosca annuncia la creazione di una testa di ponte nella regione ucraina di Sumy. Non è solo una manovra tattica ma costituisce una risposta simmetrica all’incursione ucraina su Kursk, una carta negoziale per alzare il prezzo di una futura tregua e un avvertimento concreto: la Russia può portare la guerra in profondità nel territorio ucraino, se necessario.

La testa di ponte a Sumy rafforza la posizione russa nei negoziati che si profilano dietro le quinte, in cui Washington esercita pressioni su Kiev affinché accetti una pace “imperfetta”, lasciando alla Russia parte dei territori occupati. La fallita offensiva ucraina nella regione di Kursk, celebrata mesi fa come un grande successo, si è tradotta in pesanti perdite umane (75.000 tra morti e feriti secondo fonti russe) a fronte di nessun vantaggio strategico.

La realtà si è rivelata più dura della narrazione: le forze ucraine non solo non hanno destabilizzato il fronte russo, ma hanno anche esaurito preziose riserve in una regione secondaria, lasciando altre aree esposte. Mentre la Russia rafforza la sua posizione sul campo e nelle trattative, l’Europa continua a oscillare tra proclami bellici e indecisioni strategiche.

Sostenere l’Ucraina è diventato un dogma, ma senza un chiaro obiettivo finale. Non è chiaro se si punti ancora a una vittoria militare — ormai improbabile — o semplicemente a un logoramento reciproco che compri tempo per il riarmo europeo.

Di fronte alla nuova fase della guerra, caratterizzata non più dallo slancio offensivo ucraino ma dalla progressiva avanzata russa, l’assenza di una strategia europea diventa un rischio esistenziale. Senza una revisione profonda degli obiettivi e dei mezzi, l’Europa rischia di trasformare la resistenza ucraina in un sacrificio sterile.

La guerra, ancora una volta, non si vince solo con le emozioni. Si vince con il realismo, la lucidità e la capacità di adattarsi a un terreno che cambia.

Giuseppe Gagliano è Presidente del Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis (Cestudec)

Immagini: TASS, Ministero Difesa Ucraino e Institute for the Study of the War

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli

Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.