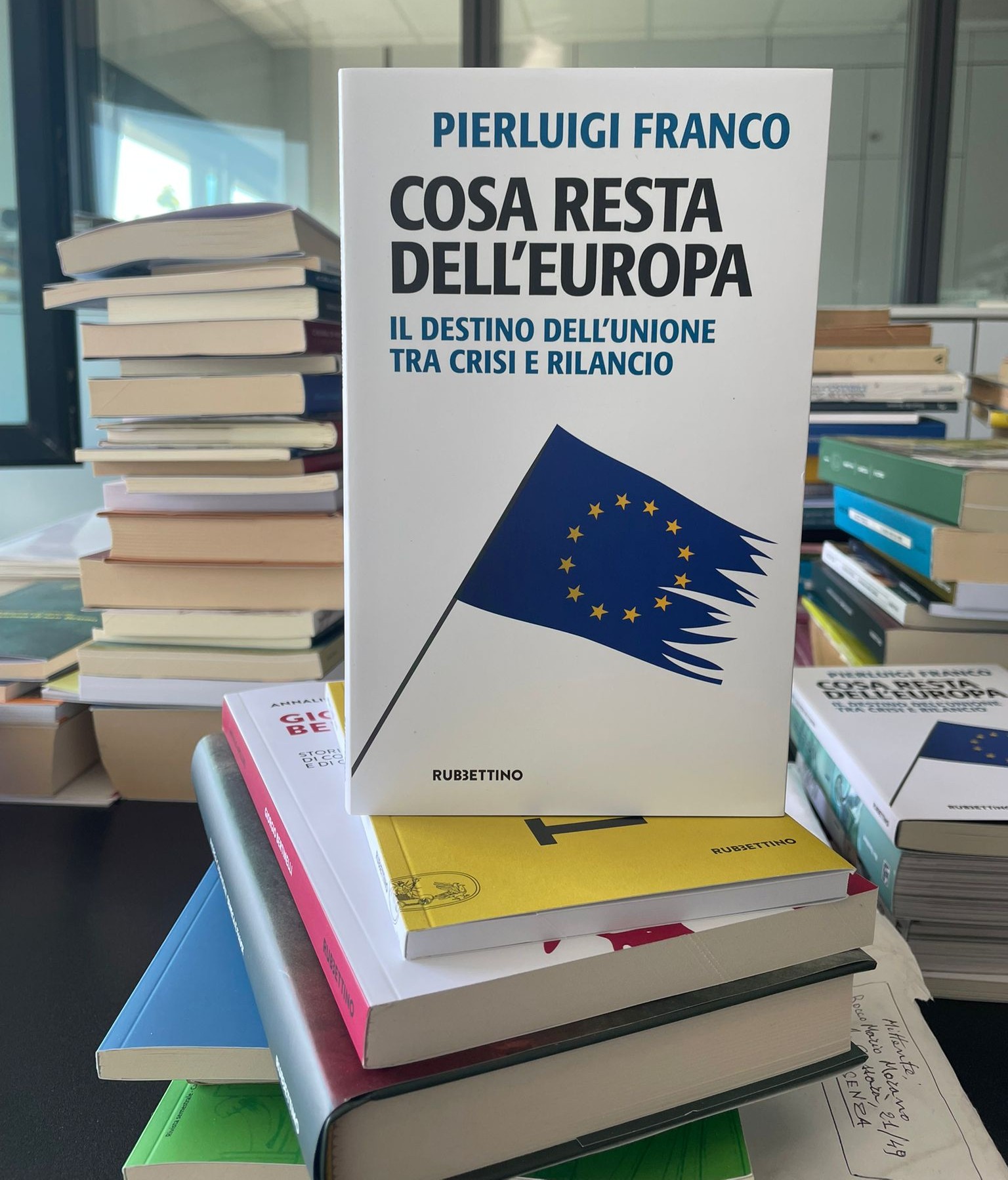

Cosa resta dell’Europa: l’analisi di Pierluigi Franco sul nostro progressivo declino

Cosa resta del progetto di Stato federale europeo? Come si può considerare oggi l’Unione europea sotto il profilo istituzionale e giuridico? Quanto è indipendente la politica dell’Europa da pressioni esterne? Quale è il reale peso dell’Ue sul piano internazionale? Ed è ancora pensabile un processo di integrazione con 27 Stati nei quali sembra predominare il ritorno ai nazionalismi?

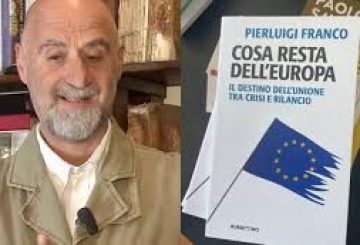

A questi e altri interrogativi si propone di rispondere il libro di Pierluigi Franco “Cosa resta dell’Europa. Il destino dell’Unione tra crisi e rilancio”, Rubbettino, pp.168, euro 16, in libreria e online dal 20 giugno 2025.

Il lavoro si articola in quattro diversi inquadramenti di analisi che ripercorrono la parabola prima ascendente e poi discendente del progetto di Stato federale europeo: la prima parte riguarda il concetto di Europa unita nella storia; la seconda ripercorre le fasi del progetto di Comunità europea e di integrazione nel secondo dopoguerra e la sua progressiva realizzazione (dai Trattati di Roma al Trattato di Maastricht); la terza analizza i punti critici istituzionali e giuridici dell’attuale Unione europea allargata a 27 Paesi; la quarta prende in esame l’attuale attività politica ed economica dell’Ue tra il nuovo concetto di resilienza, l’agenda strategica priva del fondamentale riferimento all’integrazione, l’ombra della grande finanza dietro la politica comunitaria e la politica Ue a fronte della guerra in Ucraina e dei fenomeni migratori.

Il volume si sviluppa dunque prendendo innanzitutto in esame la situazione politica e giuridica dell’Unione europea partendo dalla ricostruzione storica della sua formazione, ponendo l’accento sull’idea federalista sviluppatasi in periodo illuminista con Kant e proseguita con Cattaneo, Kalergi, Einaudi e Croce fino al “Manifesto di Ventotene” di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni.

Viene quindi analizzato il “sogno federalista” dei massimi statisti europei (Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, ecc.) che aveva portato ai Trattati di Roma del 1957 fino al Trattato di Maastricht del 1992 che avrebbe dovuto realizzare, attraverso il processo di integrazione, l’unione politica degli Stati aderenti e, quindi, l’Europa unita secondo i programmi originari e su modello degli Stati Uniti d’America.

Si passa poi all’analisi delle varie problematiche che hanno caratterizzato la parabola discendente del progetto, portando la realtà europea ad affermarsi come apparato burocratico privo di un’autentica caratterizzazione istituzionale.

In pratica si osserva come ci si trovi di fronte a un sistema che non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di Stato federale, ma neppure quello confederale.

Nel libro viene così elaborato il nuovo concetto di “Confederazione ibrida”. Basti pensare che, per offrirle in qualche modo un’identità giuridica, l’Ue è inquadrata dall’enciclopedia Treccani in maniera vaga come “organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica”, pur mancando di fatto di autentica integrazione, e dalla stessa Commissione europea, nel suo sito web, come “partenariato economico e politico, unico nel suo genere, tra 27 Paesi europei”, evitando accuratamente il termine chiave di “integrazione”. Una confusione che mostra da sola la deriva comunitaria rispetto ai programmi dei padri fondatori.

Nel libro vengono quindi analizzati i punti critici dell’Ue, che sembra assumere la strana forma di istituzione statuale senza Stato. Innanzitutto i limiti funzionali e la difficile gestione intergovernativa, frutto anche dell’allargamento frettoloso che non ha tenuto conto dei problemi che ne sarebbero derivati (molti Paesi di nuovo ingresso non hanno mostrato coscienza europeista, bensì forti interessi nazionali).

Ma anche le anomalie dell’euro, che è il primo caso nella storia di moneta nata prima dello Stato, e il grave nodo irrisolto delle diverse politiche fiscali che creano disparità tra i vari Stati membri. Si prende poi in esame l’illusione di una difesa comune e l’imbarazzante politica estera comune praticamente inesistente o incapace di portare avanti una linea univoca ed efficace se non quella dettata altrove.

Pierluigi Franco (Sulmona, 1957), laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista, ha lavorato per trent’anni all’Agenzia ANSA dove, nella redazione Esteri, è stato capo del servizio ANSAmed (Mediterraneo e Medio Oriente) e ideatore di ANSA Nuova Europa (Est Europa e Balcani), che ha coordinato dalla sede di Trieste.

È stato poi capo dell’ufficio di corrispondenza dell’ANSA a Teheran ed è stato l’ultimo giornalista occidentale a operare stabilmente nella Repubblica Islamica dell’Iran.

Prima di approdare all’ANSA ha lavorato nei quotidiani romani Il Messaggero, dove ha svolto il praticantato, e Il Tempo, oltre a varie collaborazioni tra le quali quelle con Il Sole 24 Ore, con Radio 24 e con la Tv tedesca Zdf.

Ha collaborato con l’Istituto nazionale di studi crociani per il quale ha pubblicato lavori sull’opera e sul pensiero di Benedetto Croce. Ha svolto consulenze e docenze in ambito di Forze Armate. Ha operato in diverse aree tra le quali Est Europa, Balcani, Medio Oriente, Asia Centrale e Sud-Est asiatico.

Nel 2022 è autore per Rubbettino di “Gorbačëv il furbo ingenuo”.

RedazioneVedi tutti gli articoli

La redazione di Analisi Difesa cura la selezione di notizie provenienti da agenzie, media e uffici stampa.