La “pace impossibile”, tra questioni di principio e linee rosse invalicabili

Il palcoscenico è pronto: tra pochi giorni, Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno in Alaska per “esplorare” la pace in Ucraina. Ufficialmente, il summit riguarda la fine dello spargimento di sangue, ufficiosamente, riguarda il potere, il prestigio ed il controllo sulle opinioni pubbliche.

L’incontro tra Trump e Putin è stato presentato come una potenziale svolta per la pace in Ucraina. Per Trump è il momento di dimostrare, ed è già tardi, ciò che ha affermato in campagna elettorale in relazione alla risoluzione “immediata” del conflitto russo-ucraino (che “se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, non sarebbe mai scoppiato”).

Per Putin e la sua narrativa interna, questo è più di un semplice incontro; è un palcoscenico per segnalare che la Russia ha riacquistato il suo posto tra le grandi potenze mondiali, negoziando direttamente con Washington e bypassando Kiev. Tuttavia, per l’Ucraina e l’Unione Europea, questo approccio mina i principi fondamentali di sovranità, integrità territoriale ed il diritto del popolo ucraino a decidere il proprio destino.

Il divario tra le parti è ampio. Le condizioni della Russia – implicite o esplicite – si scontrano direttamente con il quadro costituzionale dell’Ucraina e con la postura strategica dell’UE/NATO.

L’insistenza di Putin su colloqui esclusivi con Trump è essa stessa una linea rossa, destinata a mettere in mostra lo status di “potenza globale” della Russia, reminiscente dei vertici tra le superpotenze durante la Guerra Fredda. Dall’altra parte, il presidente Zelensky (al momento escluso dal meeting) non può accettare alcun accordo che comporti concessioni territoriali senza frantumare le basi politiche e legali della sua presidenza.

Perché serve la guerra

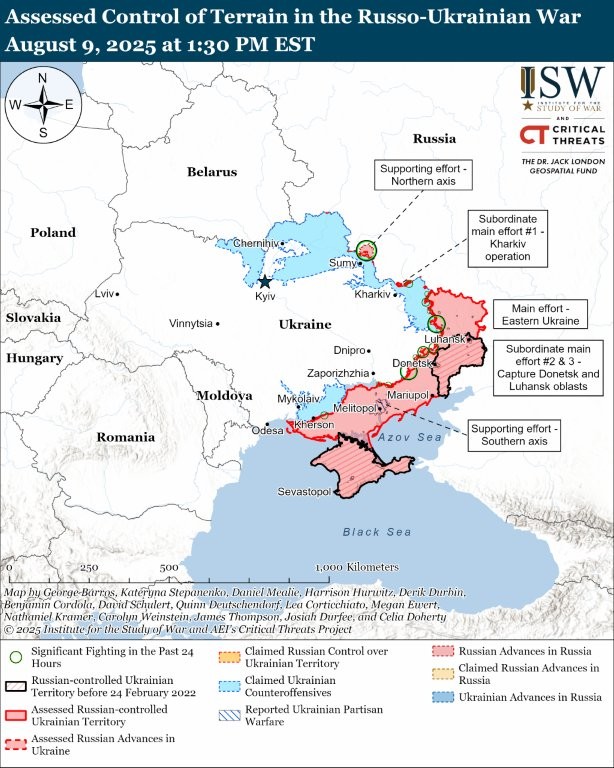

Dopo più di tre anni e mezzo, il conflitto è entrato in una sanguinosa fase in cui i russi avanzano lentamente ma costantemente e l’impoverimento delle risorse umane e materiali ucraine rende questa tendenza non rovesciabile.

Di fatto le forze di Kiev non sono in grado di riconquistare i territori perduti né di impedire ai russi di continuare ad avanzare in diverse aree lungo i 1.200 chilometri del fronte. Per l’Ucraina, la guerra è una lotta esistenziale per la sovranità e la sopravvivenza; qualsiasi concessione territoriale minerebbe la sua indipendenza ed identità nazionale. Per la Russia, questa guerra è inquadrata come un’operazione difensiva per ripristinare la sua sfera di influenza, arginare l’espansione verso est della NATO e riaffermarsi come potenza globale.

Per gli Stati Uniti, si tratta di mantenere la credibilità come garante della sicurezza europea, ma sotto Trump, l’enfasi potrebbe spostarsi dalla difesa dei principi al raggiungere un accordo che riduca gli impegni americani all’estero. Per l’UE, la guerra è una prova definitiva di unità, credibilità strategica e resilienza economica.

Perché questa pace è “impossibile”?

Nella diplomazia che conosciamo gli accordi richiedono almeno alcuni punti in comune per poi, attraverso la mediazione e negoziazione, giungere a risultati accettabili, che quantomeno “scontentino” tutti allo stesso modo. Qui, il “minimo accettabile” per una parte sembra essere invece il “massimo inaccettabile” per l’altra; di fatto, l’Ucraina non può cedere territorio senza una riforma costituzionale e un suicidio politico.

La Russia non abbandonerà i territori annessi, che ha già integrato amministrativamente, politicamente e legalmente (e addirittura, forse solo come base negoziale, sta chiedendo pure l’annessione di regioni di cui non ha il completo controllo).

L’Occidente non può riconoscere i cambiamenti imposti con la forza senza compromettere la deterrenza e la credibilità degli impegni di sicurezza collettiva della NATO. Così, il risultato è una negoziazione in cui il simbolismo conta tanto quanto la sostanza e – in questo caso – il simbolismo blocca le parti in posizioni inconciliabili.

L’Europa: la grande assente e prima perdente

Non meraviglia che chi ha più da perdere in questa partita a due (e non a tre o quattro, come desiderato) sia proprio l’Europa.

Di fatto il vecchio continente, in questi tre anni, ha messo in gioco la sua credibilità strategica. Perché è importante? Fin dall’inizio, l’UE ha inquadrato il suo sostegno all’Ucraina come una difesa del diritto internazionale e del principio in base al quale i confini non possono essere cambiati con la forza.

Quindi, il problema risiede nel fatto che l’UE non può permettersi di apparire come se premiasse le conquiste territoriali con la forza; accettare un accordo di pace che confermasse le conquiste russe minerebbe l’ordine di sicurezza europeo post-Guerra Fredda, indebolendo la deterrenza in tutto il continente. Nondimeno, più a lungo termine, se l’UE “accettasse” le annessioni sotto pressione, creerebbe un precedente che altri – dai Balcani al Caucaso – potrebbero sfruttare.

Poi c’è l’aspetto economico ed energetico. Di fatto, l’Europa ha investito decine di miliardi di euro in aiuti militari, economici e umanitari ed ha contemporaneamente affrontato una spesa record per la “sostituzione energetica” dopo aver interrotto le forniture di petrolio e gas russi, soprattutto attraverso l’acquisto di GNL dagli Stati Uniti e dal Qatar a prezzi più alti, causando inflazione e perdite di competitività nell’industria europea.

La cruda realtà in questo ambito ci dice alla fine che, nonostante le sanzioni, la Russia si è adattata reindirizzando le esportazioni verso l’Asia, in particolare verso Cina e India, attenuando così Ii contraccolpi sulla propria economia. Di contro, l’UE ha assorbito costi energetici più elevati a lungo termine ed ha perso un importante partner commerciale.

Terzo ed importante aspetto che ha messo e mette in difficoltà l’Europa, è quello geopolitico relativo alle relazioni con la Russia. Come noto, anche dopo i fatti di Crimea del 2014 e fino al febbraio 2022, la Russia rimaneva un partner complesso ma essenziale per l’Europa — per l’energia, nella lotta al terrorismo, nella cooperazione artica e persino nei progetti spaziali.

Ora, il rapporto è irrimediabilmente deteriorato e lo rimarrà, con buona probabilità, almeno nel breve e medio termine. Anche se le armi taceranno, la fiducia reciproca è sparita, le ambasciate sono mezze vuote e la Russia è sempre più coinvolta nell’orbita della Cina.

Le conseguenze di ciò già vedono l’Europa aver perso autonomia strategica a Est, diventando più dipendente dalle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti e dalle importazioni di energia dal Medio Oriente e dagli stessi USA.

Quindi per l’UE, il vertice dell’Alaska non riguarda solo la pace in Ucraina, ma significa evitare un accordo che comporterebbe svariate conseguenze.

In primis, l’ammissione che tre anni di un’unità politica senza precedenti, costi finanziari stellari e sanzioni “kamikaze” non hanno sortito gli effetti sperati, in secundis l’accettazione a lungo termine di costi energetici più elevati ed una base industriale compromessa e, non da ultimo (anche se – per taluni governanti – non sembra un tema importante), vivere con una Russia che vede l’UE come un avversario, non come un partner.

Quindi per Bruxelles, l’Alaska non servirà solo per definire il futuro dell’Ucraina, ma anche (se non soprattutto), per recuperare la propria posizione strategica a lungo termine, senza convalidare gli obiettivi di Mosca. Sembra proprio che, comunque vada, sarà un insuccesso!

Perché Putin vuole Trump

La scelta di Putin di negoziare solo con Trump è deliberata. Per lui, un accordo con Washington – non con Kiev o Bruxelles – riporta la Russia allo status di potenza globale alla pari con gli Stati Uniti, rispecchiando la dinamica bipolare della Guerra Fredda. Questo “canale esclusivo” esclude l’Ucraina e marginalizza l’UE, inviando un messaggio chiaro che il futuro del mondo è deciso dalle grandi potenze.

Possibili scenari

I possibili scenari sono diversi e, a meno di un credibile consenso intorno ad una situazione di minimo comune denominatore, tutti meno probabili del fallimento dei colloqui. Proviamo ad analizzarli, tenendo conto delle “prospettive” degli attori principali (presenti e assenti).

Il primo potrebbe essere un simbolico accordo di “cessate il fuoco”, attraverso il quale Trump e Putin annunciano una soluzione per “fermare le armi”, ma senza risolvere le dispute territoriali.

Le linee attuali del fronte diventerebbero un confine de facto, le sanzioni rimarrebbero parzialmente in vigore, ed il conflitto si congelerebbe. In tale prospettiva, Trump potrebbe affermare di aver comunque tenuto fede alla promessa di “fermare la guerra” senza grandi concessioni da parte degli USA, rafforzando la sua figura di “risolutore”, una narrazione che lo avvantaggerebbe nell’arena politica interna; di contro, per quanto sia attraente da un punto di vista delle pubbliche relazioni, questo non costituirebbe una vera risoluzione, lasciandolo esposto a critiche per aver vidimato lo stallo del un conflitto.

Per Putin, un cessate il fuoco consoliderebbe i suoi guadagni territoriali e darebbe alla Russia uno spazio di manovra per ricostituire la sua capacità militare, riaffermando anche la rivendicazione di Mosca – negoziando direttamente con Washington – allo status di potenza globale.

Tuttavia, senza il riconoscimento formale delle annessioni e con le sanzioni ancora in vigore, l’economia russa rimarrebbe sotto notevole pressione. Per l’Ucraina, le armi tacerebbero, risparmiando vite umane ed infrastrutture e fornendo un’opportunità per riorganizzarsi, ma al costo di perdere impulso in situazioni di vantaggio sul campo di battaglia.

Inoltre, la perdita de facto dei territori attualmente occupati – senza alcun riconoscimento diplomatico – potrebbe minare il morale dell’opinione pubblica e mettere a dura prova la coesione politica e la figura di Zelensky.

Per l’Unione Europea, una tale prospettiva che potrebbe portare a salvare vite umane, migliorare la situazione umanitaria del Paese ed il flusso di rifugiati, unitamente – nell’immediato – a ridurre le spese per il supporto militare a Kiev, potrebbe essere benvista; in ogni caso, questi vantaggi a breve termine sarebbero compensati dalla scomoda realtà di dover accettare un conflitto pressoché “congelato” ai suoi confini, insieme alla perdurante sofferenza economica e mercati energetici instabili.

Oppure, altra opzione, uno scenario che preveda un vero e proprio trattato di pace formale, in cui la Russia manterrebbe i territori che occupa attualmente mentre l’Ucraina, in cambio, otterrebbe garanzie di sicurezza nel quadro UE/NATO ed un significativo aiuto per la ricostruzione economica ed infrastrutturale.

Un simile accordo sarebbe un trionfo per l’immagine di Trump come mediatore, e gli offrirebbe un momento celebrativo memorabile. Tuttavia, a casa e tra gli alleati della NATO, attirerebbe feroci critiche per aver – di fatto – premiato l’aggressore.

Per Putin, il riconoscimento legale delle acquisizioni territoriali sarebbe un gran colpo geopolitico, probabilmente capace di minare l’unità occidentale e così, potenzialmente, riaprire alcuni canali economici. Tuttavia, il prezzo sarebbe l’accettazione di un’Ucraina sostenuta dalla NATO – una concessione che potrebbe essere presentata a livello nazionale come un compromesso pericoloso.

Anche per Kiev i benefici sarebbero tangibili; garanzie di sicurezza, fondi per la ricostruzione e un percorso più chiaro verso l’integrazione nell’UE. Ma la rinuncia formale a porzioni di territorio colpirebbe al cuore dell’identità nazionale, andando contro l’attuale costituzione e, potenzialmente, scatenando turbolenze politiche insostenibili.

A Bruxelles, l’UE vedrebbe la fine della guerra come un’opportunità per concentrarsi sulla ripresa economica e sull’autonomia strategica, ma a costo della credibilità nella difesa della sovranità e del diritto internazionale, creando un precedente che potrebbe incoraggiare altre potenze revisioniste.

Un terzo scenario, che rimane del tutto probabile, sarebbe il fallimento dei colloqui. Con tale esito, l’incontro in Alaska si concluderebbe senza accordo e la guerra continuerebbe, magari anche intensificandosi. Per Trump, il fallimento potrebbe essere interpretato come colpa degli europei e degli ucraini intransigenti, tutelandolo da alcune conseguenze politiche, ma gli negherebbe l’opportunità di rivendicare il ruolo di “pacificatore”.

Per Putin, il fallimento dei negoziati potrebbe essere utilizzato per mobilitare l’opinione pubblica interna, rafforzando la narrazione che l’Occidente non ha interesse per la pace, ma – allo stesso tempo – perpetuerebbe la lenta erosione delle risorse, la pressione sull’economia e le tensioni su un esercito già messo alla prova.

Per l’Ucraina, rifiutare un accordo insoddisfacente preserverebbe sia le rivendicazioni territoriali che la posizione morale, ma significherebbe continuare a subire il logorante costo umano ed economico di una guerra prolungata, con il rischio aggiunto che il sostegno militare e finanziario occidentale si possa erodere nel tempo.

Per quanto riguarda l’UE, evitare la necessità di approvare un accordo che mina i suoi principi potrebbe apparire come un sollievo, ma i pesanti costi economici, energetici e di sicurezza di una lunga guerra ai propri confini persisterebbero, con il rischio che l’unità politica interna del blocco continentale possa deteriorarsi man mano che gli interessi nazionali divergono.

Questi scenari, oltre a validare il corollario, sottolineano una verità desolante; ogni percorso comporta gravi compromessi senza, di fatto, offrire un esito sufficientemente soddisfacente per tutti gli aventi causa. In questa ottica, la “pace impossibile” non è una fioritura retorica, ma una descrizione di un’impasse geopolitico definito da obiettivi inconciliabili, sfiducia reciproca ed il peso delle linee rosse politiche.

Conclusioni

L’incontro in Alaska riguarda più l’arricchimento della narrativa a favore dell’opinione pubblica interna ed internazionale che il giungere ad una pace credibile e sostenibile. La “pace impossibile” deriva dal fatto che sia i principi che il prestigio sono sul tavolo – e né l’Ucraina né la Russia possono permettersi, politicamente o strategicamente, di compromettere le loro linee rosse fondamentali.

Per l’Europa, le scommesse si estendono oltre i confini dell’Ucraina; la credibilità della sua postura strategica, la resilienza della sua economia ed il futuro della sua sicurezza sono tutti in gioco. Senza un cambiamento e la ricerca di un compromesso su questi aspetti chiave, qualsiasi accordo rischierebbe di fossilizzare non solo le linee del fronte in Ucraina, ma anche le fratture che ora attraversano il sistema internazionale.

Foto: TASS, Presidenza Russa, X/VolodymyrZelensky e Governo Italiano

Mappa: ISW

Leggi anche:

Timori, speranze e tante illazioni in vista del vertice Putin-Trump in Alaska

Luca FontanaVedi tutti gli articoli

Il Gen. D. (aus.) Luca Fontana è un professionista con oltre 30 anni di esperienza in operazioni militari, sicurezza internazionale e pianificazione strategica. Ha ricoperto posizioni di alta responsabilità all'interno della NATO, delle Nazioni Unite e delle Forze Armate Italiane, inclusi Vice Capo di Stato Maggiore per il Supporto presso il comando NRDC-Italia della NATO e Capo dei Piani Strategici e Politiche di Difesa presso il Quartier Generale dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles. Ha conseguito un Dottorato in Scienze Strategiche, Masters Universitari in Studi Strategici Internazionali e Geopolitica e ha maturato esperienze aziendali e di consulenza supportando progetti di difesa, sicurezza e logistica in Europa e Medio Oriente.