Il Piano Miran: gli Stati Uniti abbinano muro tariffario e ombrello militare

A partire dal 1971, sulla scia del ripudio unilaterale degli accordi di Bretton Woods, gli Stati Uniti hanno promosso la delocalizzazione degli impianti produttivi per trasformarsi in “importatori di ultima istanza” sfruttando l’“esorbitante privilegio” garantito dallo status del dollaro, declinato nella sua triplice veste di unità di conto, strumento di pagamento e riserva di valore su scala globale.

Lo schema prevedeva in buona sostanza che i produttori stranieri fabbricassero merci da esportare negli Stati Uniti in cambio di dollari – che dall’abbandono del vincolo aureo non richiedono più alcuno sforzo per essere emessi – da reinvestire in titoli di debito, obbligazioni societarie, azioni e immobili Usa.

In una prospettiva di medio periodo, il risultato è consistito in una esplosione del deficit commerciale, che si riflette in una posizione finanziaria netta negativa per quasi 25.000 miliardi di dollari. Al crescente squilibrio commerciale si combina un debito federale ormai fuori controllo e un deficit di bilancio colossale, su cui grava un fardello di interessi sul debito in costante espansione.

Il crescente ammontare delle passività a fronte di una graduale riduzione dell’economia nazionale in rapporto al Pil globale (dal 40% registrato negli anni ’60 all’odierno 26%) pone concreti problemi di sostenibilità, sollevando dubbi a livello globale circa la capacità degli Stati Uniti di onorare il servizio del debito in valuta stabile.

Lo si evince dal volume delle detenzioni estere di titoli di Treasury Bond, aumentate in valore assoluto ma diminuite drasticamente in rapporto all’ammontare del debito nonostante la progressiva stretta monetaria attuata dalla Federal Reserve a partire dal marzo 2022.

Si parla di una contrazione dal 56,5 al 30% tra il 2008 e il 2024, associata a una marcata riduzione della platea dei creditori. Allo stato attuale, sono gli storici “alleati” di Washington e alcuni paradisi fiscali ad assorbire gran parte del debito statunitense: Giappone, Gran Bretagna, Isole Cayman, Canada, Belgio, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Svizzera, Taiwan, ecc. La Cina, principale creditore globale per oltre un decennio, alleggerisce di mese in mese il volume delle detenzioni di titoli statunitensi, che annoverano invece i grandi fondi finanziari tra i più importanti acquirenti.

Gran parte del mondo esige in altri termini margini di profitto sempre più consistenti per sovvenzionare gli Stati Uniti sotto forma di acquisti di Buoni del Tesoro, e ricicla invece i colossali avanzi commerciali accumulati nei confronti degli Stati Uniti nell’acquisto di beni immobiliari, obbligazioni societarie e partecipazioni azionarie altamente remunerative.

Il “piano Miran”

Lo squilibrio si è accentuato nel corso degli anni fino a mettere a repentaglio lo status di valuta di riserva internazionale di cui è a tutt’oggi titolare il dollaro, spingendo una serie di economisti e strateghi a perorare un radicale cambiamento di rotta.

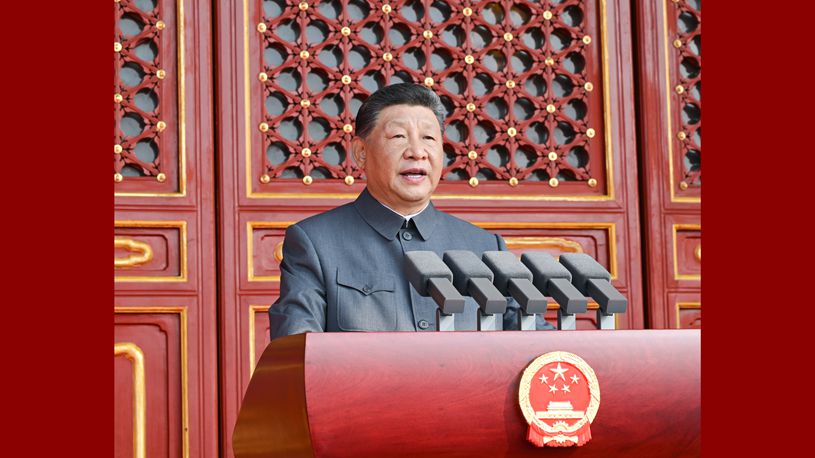

A partire da Stephen Miran (nella foto sotto), brillante economista con esperienze professionali nei settori sia pubblico che privato e autore di un vero e proprio piano operativo volto alla ristrutturazione del sistema del commercio globale in funzione degli interessi statunitensi. A suo avviso, «la radice degli squilibri economici risiede nella persistente sopravvalutazione del dollaro che impedisce l’equilibrio del commercio internazionale, e questa sopravvalutazione è causata da una domanda inelastica di attività di riserva.

Con la crescita del Pil globale, diventa sempre più oneroso per gli Stati Uniti finanziare la fornitura di attività di riserva e il mantenimento dell’ombrello militare, poiché i settori manifatturiero e dei beni commerciabili sopportano il peso maggiore dei costi». La forza del dollaro, imputabile al suo status di valuta di riserva globale, avvantaggia i settori finanziarizzati dell’economia e gli strati sociali più abbienti ma delinea un ecosistema proibitivo per le attività legate alla produzione reale, da cui dipendono occupazione – sia numerica che di qualità – e preservazione dell’egemonia.

Nel settembre 2011, il «Manufacturing & Technology News» (1) riportò che nel corso del decennio precedente gli Stati Uniti avevano perso 54.621 fabbriche e oltre 5 milioni di posti di lavoro nel settore della manifattura. Il numero delle industrie che impiegavano più di 1.000 dipendenti era declinato del 40%; quelle fino a 1.000 dipendenti del 44%; quelle fino a 500 del 37% e quelle fino a 250 del 30%.

Da allora, la situazione è andata costantemente aggravandosi, con conseguente incremento dei livelli di disoccupazione, povertà, criminalità, tossicodipendenza e degrado generalizzato soprattutto nelle aree in cui l’industria manifatturiera rappresentava l’unica fonte di assorbimento della forza lavoro.

In assenza di occupazione nell’industria, un numero sempre più elevato di cittadini statunitensi, compresa una quota crescente di quelli più qualificati, si è dovuto riciclare nel comparto assai scarsamente retribuito dei servizi a forte radicamento territoriale (parrucchieri, estetisti, fattorini, infermieri, medici, ecc.). Ma nonostante il massiccio trasferimento di forza-lavoro dal secondario al terziario, evidenziò l’ex vicepresidente della Federal Reserve Alan Blinder già nel 2006, una quota compresa tra i 42 e i 56 milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi era comunque a rischio a causa della delocalizzazione.

Due anni dopo, la CNN annunciò che le maggiori istituzioni finanziarie «stanno trasferendo all’estero [in India soprattutto] buona parte delle loro divisioni che si occupano di investimenti». Stephen Roach di Morgan Stanley ne trasse la conclusione che «non stiamo soltanto subappaltando alla Cina la produzione di beni materiali e all’India quella dei servizi; ormai siamo riusciti a subappaltare all’Asia anche la finanza». Nonché la grande distribuzione, con giganti del calibro di Walmart e McDonald’s che hanno fatto anch’essi ricorso alla delocalizzazione per abbattere i costi di produzione e reggere la concorrenza internazionale.

Le cifre del “cataclisma occupazione” derivatone sono impietose: degli oltre 274 milioni di individui in età lavorativa registrati nell’agosto del 2025, oltre 103 milioni risultano inoccupati o “inattivi”. Il tasso di partecipazione della popolazione in età da lavoro alla crescita economica (una percentuale che oscilla ormai da anni tra il 62 e il 63%) è ai livelli più bassi dalla fine degli anni ’70, quando ancora si avvertiva l’impatto dirompente dello sganciamento del dollaro dall’oro e dello shock petrolifero.

Con una cruciale differenza rispetto ad allora, data dal sostanziale incremento del tasso di partecipazione delle donne. Non a caso, tra il 1980 e il 2000 la popolazione in età lavorativa è aumentata di quasi 40 milioni di unità, ma a tale incremento non è corrisposta una crescita degli inoccupati, rimasti su livelli stabili lungo tutto il ventennio in esame.

Segno che la capacità del sistema economico di creare posti di lavoro era proporzionale all’incremento della popolazione in età lavorativa. La situazione ha cominciato a mutare radicalmente a partire dall’inizio del nuovo millennio, quando gli inoccupati passarono da 56 ad oltre 90 milioni di unità alla fine del 2017 a fronte di un aumento della popolazione complessiva di 25 milioni di persone. Un “esercito di riserva” che i metodi di rilevazione non classificano come occupato né come disoccupato a causa del suo mancato ingresso nella categoria della forza lavoro.

Delocalizzate persino le produzioni per la Difesa

I relativi contraccolpi si sono avvertiti anche sul delicatissimo versante della sicurezza nazionale, come segnalato da un allarmato rapporto redatto dal Pentagono nel 2018 in cui si richiamava l’attenzione sul fatto che un numero sempre più elevato di componenti cruciali per il funzionamento dei sistemi di difesa nazionali veniva fornito da produttori localizzati in altri Paesi stranieri a causa della mancanza di impianti di fabbricazione interni. In particolare, si legge nel documento, all’interno degli Stati Uniti si è registrata la scomparsa di circa 66.000 imprese manifatturiere tra il 2000 e il 2016; di queste, ben 17.000 società lavoravano come fornitrici primarie del Pentagono.

Molte di quelle rimanenti «faticano a sostenere gli investimenti necessari per adeguarsi alle commesse». È a causa dell’«erosione della manifattura americana verificatasi nell’ultimo ventennio […] che oggi dipendiamo […] da catene di produzione esterne», recita il report parafrasando il Report on the subject of manufactures sottoposto al Congresso da Alexander Hamilton nel 1791, in cui si evidenziava la necessità di «conquistare l’indipendenza dalle nazioni straniere per le forniture militari e per altri approvvigionamenti essenziali».

Allo stesso tempo, segnala ancora il documento, la segmentazione della filiera produttiva generata dalla separazione dei comparti di progettazione da quelli di fabbricazione ha aperto voragini nella forza lavoro specializzata statunitense, spingendo il Pentagono a parlare addirittura di «atrofia delle competenze». Questo stato di cose tende a scoraggiare investimenti volti a valorizzare le potenzialità produttive delle industrie critiche per il settore della difesa, con un impatto fortemente negativo sulle capacità di innovazione tecnologica degli Usa, già fortemente compromesse per effetto diretto delle dinamiche della deindustrializzazione.

Come evidenzia in proposito l’economista Paul Craig Roberts, «ricerca, sviluppo, design e innovazione si determinano nel Paese in cui le merci vengono fabbricate. Il crollo della manifattura implica la perdita delle conoscenze scientifiche e ingegneristiche […]. Quando un Paese delocalizza la produzione di beni di mercato, trasferisce anche i rispettivi posti di lavoro. Le abilità ingegneristiche applicate ai settori cruciali di ricerca e sviluppo si spostano assieme ai posti di lavoro.

È impossibile innovare indipendentemente dal luogo in cui avviene la produzione» (3). Si è così venuta a configurare, concludono gli specialisti del Pentagono nel loro documento, «una minaccia per la totalità degli aspetti basilari relativi alla produzione per la difesa, specialmente nella fase attuale contrassegnata da una crescita di forza e capacità tecnologiche da parte delle potenze concorrenti». Lo stesso presidente Trump ne era perfettamente consapevole già durante il suo primo mandato, quando dichiarò che «se non hai acciaio, non hai un Paese».

Ricostruire la base industriale

Si tratta dunque, evidenzia Miran nel suo studio, di definire una linea d’azione in grado di coniugare la necessità di ricostruire una base industriale quantomeno nei settori critici e ad alto valore aggiunto con l’obiettivo di preservare la centralità internazionale del dollaro.

Sebbene la crescita inarrestabile dei “deficit gemelli” (commerciale e di bilancio) e del debito federale delinei la prospettiva consistente nella detronizzazione del dollaro, non esistono ancora via alternative percorribili perché né l’euro né lo yuan-renminbi ottemperano a tutti i requisiti necessari a occupare il centro della scena in sostituzione della moneta statunitense.

Il compito di rifornire il resto del mondo della valuta di riserva implica una strutturale sopravvalutazione del dollaro che si pone all’origine del processo di deindustrializzazione degli Stati Uniti, ma garantisce allo stesso tempo a questi ultimi la possibilità di indebitamento virtualmente illimitate e a costo ridotto. L’“esorbitante privilegio” rende inoltre il dollaro uno straordinario strumento di condizionamento geostrategico a disposizione delle autorità di Washington, che se ne sono puntualmente avvalse per imporre – e/o minacciare – sanzioni nei confronti di Stati, aziende, privati cittadini.

Le favorevoli condizioni di accesso al credito e l’extraterritorialità finanziaria compensano quindi lo svantaggio determinato dalla sopravvalutazione del dollaro, profondamente lesiva per la produzione reale sul territorio statunitense.

Compresa quella bellica, che per quanto legata a doppio filo al potere politico risente anch’essa dei colossali disavanzi delle partite correnti accumulati anno dopo anno dagli Stati Uniti, della scarsità di forza lavoro qualificata e dell’inaffidabilità delle catene di approvvigionamento che fanno in larga parte capo alla Repubblica Popolare Cinese. Combinato all’appesantimento tendenziale delle passività, il declino della capacità di produrre sistemi d’arma di qualità e in quantità rende sempre più insostenibile il mantenimento dell’ombrello militare a beneficio degli alleati.

I dazi

Nel complesso, valuta Miran, vale la pena difendere la centralità internazionale del dollaro, ma nell’ambito di una generale ridefinizione dei rapporti di potere con il resto del mondo.

I dazi costituiscono uno strumento fondamentale per ristrutturare il sistema dollarocentrico del commercio globale in un’ottica di reindustrializzazione interna e assestamento dei conti pubblici, in quanto «generano entrate e, se compensati da aggiustamenti valutari, presentano effetti inflazionistici minimi» per il Paese che li impone. Il prezzo maggiore, sostiene Miran, ricade sui soggetti destinatari delle misure tariffarie: «sebbene la compensazione valutaria possa inibire gli aggiustamenti dei flussi commerciali indotti dai dazi, questi ultimi vengono in ultima analisi finanziati dalla nazione che li subisce, il cui potere d’acquisto e la cui ricchezza reale diminuiscono».

Una conclusione perentoria, a cui l’economista è approdato sulla scorta dell’analisi incentrata sulla politica di contenimento della Cina adottata dal presidente Trump durante il suo primo mandato. Soltanto nel 2018, le misure assunte dagli Stati Uniti hanno prodotto un innalzamento delle tariffe medie sulle importazioni dalla Cina dal 3,1 al 12%, poi giunte alla soglia del 21% l’anno successivo.

La Cina, a sua volta, ha reagito elevando proporzionalmente i dazi sulle merci statunitensi. Benché le prime restrizioni fossero state introdotte già sotto l’amministrazione Obama, si trattava comunque di un vero e proprio “avvitamento”: nell’arco di pochi mesi, la quota di commercio sottoposta a tariffe passò da una percentuale insignificante al 47% negli Usa e del 65,5% in Cina, per poi calare leggermente in quest’ultimo Paese (58,3%) e arrivare al 66,4% negli Stati Uniti. Nella tarda primavera del 2019, l’87% dei flussi commerciali dalla Cina agli Stati Uniti era sottoposto a una qualche forma di restrizione. I cinesi, per ritorsione, avevano imposto un trattamento discriminatorio al 91% dei prodotti statunitensi.

In quel frangente, sostiene Miran, la svalutazione dello yuan-renminbi rispetto al dollaro (13,7%) ovviò nella misura del 75% circa all’incremento dell’aliquota tariffaria media (17,9%) decretato dal governo di Washington, immunizzando i consumatori statunitensi da ricadute inflazionistiche significative e scaricando largamente su quelli cinesi l’onere dei dazi.

Il Dipartimento del Tesoro ne ricavò un considerevole flusso di entrate, ma la compensazione valutaria quasi perfetta attuata dalla Cina fece venir meno per fornitori e intermediari di vario genere qualsiasi incentivo alla ristrutturazione delle catene di approvvigionamento mondiali, che continuarono rigorosamente a gravitare nell’orbita dell’ex Celeste Impero. «Il biennio 2018-2019 – scrive Miran – non ha danneggiato gravemente l’economia cinese, né ha trasferito le sue catene di approvvigionamento negli Stati Uniti.

In parte, ciò è dovuto al fatto che si è trattato di uno shock una tantum delle aliquote tariffarie. Un piano implicante un aumento continuativo delle aliquote tariffarie, secondo un percorso noto e graduale […], instillerebbe invece con ogni probabilità pressioni di capitale molto maggiori sulla Cina e un più forte incentivo alla riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. Una pressione significativa e prolungata sulla Cina accresce le probabilità di ottenere consistenti concessioni commerciali».

Ad esempio, Washington «potrebbe sottoporre a Pechino una serie di richieste, come l’apertura di determinati mercati alle aziende statunitensi, il risarcimento per i furti di proprietà intellettuale, l’acquisto di beni agricoli, l’apprezzamento della valuta, ecc.

Una politica del genere potrebbe generare le seguenti conseguenze:

- innalzerebbe gradualmente i dazi a un ritmo non troppo diverso da quello del 2018-2019, che l’economia è parsa in grado di assorbire facilmente;

- metterà la palla nel campo della Cina spingendola a riformare il proprio sistema economico;

- consentirebbe ai dazi di superare l’aliquota del 60% a metà mandato, cosa che il presidente Trump ha espresso come auspicabile;

- fornirebbe alle aziende chiarezza sul percorso dei dazi, cosa che le supporterà nel compito di pianificare la gestione degli aggiustamenti da apportare alle catene di approvvigionamento e lo spostamento della produzione fuori dalla Cina;

- limiterebbe la volatilità del mercato finanziario eliminando l’incertezza relativa alle modalità di attuazione».

Non solo Cina

Il confronto con la Cina rappresenta tuttavia soltanto una singola tessera del mosaico. L’esperienza maturata nel 2018-2019, con la segmentazione delle tariffe a seconda delle tipologie di prodotti importati dall’ex Celeste Impero, ha fornito all’amministrazione Trump la falsariga su cui sviluppare una linea d’azione imperniata sull’innalzamento di barriere tariffarie differenziate nei confronti dei vari partner commerciali.

Il peso relativo declinante dell’economia statunitense richiede un adattamento dell’aliquota tariffaria media, ferma a un livello (3%, contro il 5% dell’Unione Europea e il 10% della Cina) ormai del tutto anacronistico.

Secondo i calcoli di Miran, la “tariffa ottimale” si aggira attorno al 20%, ma va raggiunta al termine di un processo di adeguamento sufficientemente lungo e articolato. Più specificamente, l’innalzamento dell’aliquota tariffaria media deve scaturire dall’applicazione di dazi cuciti su misura per ogni raggruppamento di Paesi, da definire sulla scorta di indicatori riguardanti non soltanto il commercio, ma anche la sicurezza nazionale.

Occorre quindi valutare se lo Stato in oggetto applichi una politica tariffaria e non tariffaria discriminatoria nei confronti degli Stati Uniti; se supporti i tentativi della Cina di aggirare i dazi tramite la riesportazione; se favorisca l’elusione delle sanzioni da parte della Russia; se ottemperi ai suoi impegni in ambito Nato; se i suoi leader votino contro gli Stati Uniti in sede Onu, ecc.

L’entità del dazio da applicare a ogni scaglione verrebbe così a dipendere dal grado di allineamento dei Paesi che ne fanno parte ai dettami e agli interessi statunitensi, come sottolineato da Scott Bessent (nella foto qui sotto) già un semestre prima che Trump lo nominasse segretario al Tesoro. Miran suggerisce l’instaurazione di meccanismi premiali, che assicurino ai Paesi maggiormente inclini ad accogliere le istanze di Washington la possibilità di passare a una fascia tariffaria meno opprimente.

Gli Stati più accomodanti otterranno tariffe inferiori e adeguate garanzie di sicurezza, a differenza di quelli recalcitranti che perderanno l’ombrello militare di Washington e saranno chiamati a sostenere l’onere dei dazi statunitensi attraverso la svalutazione monetaria.

Rischi e vantaggi

Un punto deve essere chiaro: «unire un muro tariffario a un ombrello di sicurezza è una strategia ad alto rischio, ma se funziona offre grandi vantaggi». Il successo conseguito dalla politica tariffaria portata avanti dall’amministrazione Trump tra il 2017 e il 2021 sotto il profilo delle entrate fiscali e del condizionamento dei partner commerciali suggerisce che «i dazi vengano introdotti prima di qualsiasi strumento valutario.

Poiché i dazi hanno generalmente un impatto positivo sul dollaro, sarà importante per gli investitori comprendere la sequenza delle riforme del sistema commerciale internazionale. Qualora questo scenario dovesse effettivamente concretizzarsi, è probabile che il dollaro si rafforzi prima di invertire la rotta».

Il randello tariffario, evidenzia l’economista, va però agitato anche nella seconda fase del programma, consistente nel forzare le controparti a digerire una svalutazione del dollaro senza metterne in discussione lo status internazionale, nell’ambito del cosiddetto “Accordo di Mar-a-Lago”.

Vale a dire un’intesa monetaria ispirata a quella raggiunta nel settembre del 1985 presso l’hotel Plaza di New York dai ministri delle Finanze di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Federale Tedesca, Francia e Gran Bretagna (i cinque Paesi più industrializzati), che stabilì la rivalutazione dello yen e, in prospettiva, del marco tedesco attraverso un colossale programma di vendita di valuta statunitense da parte delle Banche Centrali dei Paesi coinvolti.

Lo “scaricamento” di ben 10 miliardi di dollari provocò un deprezzamento del dollaro rispetto allo yen del 51%, innescando una imponente manovra speculativa che depresse ulteriormente il corso della valuta Usa anche dopo la fine degli interventi coordinati tra le autorità monetarie. L’atto di forza sanciva l’inversione della politica ultra-restrittiva portata avanti fino a quel momento dalla Federal Reserve sotto l’egida di Paul Volcker e il trasferimento della recessione dagli Usa ai loro concorrenti economici, funzionale al rilancio della competitività dell’apparato produttivo statunitense attraverso la svalutazione del dollaro.

Allo stato attuale, si tratterebbe di portare al tavolo negoziale quantomeno alcuni dei maggiori creditori stranieri degli Stati Uniti con un obiettivo sostanzialmente analogo, il cui conseguimento passa tuttavia attraverso una vera e propria ristrutturazione del debito federale statunitense.

Nella fattispecie, si tratterebbe di persuaderli – alternando bastone e carota – a scambiare i titoli del Tesoro Usa e le riserve denominate in dollari in loro possesso con obbligazioni non negoziabili a lunghissima scadenza e scarso rendimento, così da svalutare la moneta Usa, ridurre i costi di rifinanziamento e moltiplicare gli incentivi alla reindustrializzazione del Paese.

Lo scenario attuale presenta tuttavia enormi differenze rispetto a quello del 1985. A partire dalla platea dei maggiori detentori di riserve denominate in dollari, che non sono più concentrate in Paesi alleati, ma nelle mani di attori “oscillanti” o avversari come Cina, India, Russia, Singapore, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar.

Naturalmente, i soggetti più vulnerabili alle pressioni statunitensi sono quelli che beneficiano dell’ombrello militare Usa: posti di fronte alla prospettiva di perdere la “protezione”, Unione Europea, Giappone e Corea del Sud possono essere indotti ad accettare una condivisione degli oneri legati al mantenimento della sicurezza proprio attraverso l’acquisto di obbligazioni a lunghissima scadenza – magari centennale, come ipotizzato dal geniale consulente finanziario Zoltan Pozsar.

Titoli, beninteso, che i detentori bisognosi di difendere le proprie valute possono impegnare come collaterale per ottenere dollari – pronti contro termine – attraverso linee di swap valutario.

Il modello a cui Miran guarda è quello del Bank Term Funding Program (Btfp), implementato dalla Federal Reserve per gestire la crisi delle banche regionali detonata nella primavera del 2023. Più specificamente, il Btfp consentiva agli istituti richiedenti di utilizzare come garanzia i titoli di Stato a lunga e lunghissima scadenza in portafoglio per approvvigionarsi di liquidità a bassissimo costo dalla Fed. A sua volta, quest’ultima accettava i Treasury secondo la loro quotazione originaria, e non in base al loro reale valore di mercato fortemente ridotto per effetto della stretta monetaria in atto.

Allo stato attuale, sostiene Miran, la Federal Reserve è chiamata ad agire in ancor più stretto e “volontario” coordinamento con il Dipartimento del Tesoro, perché dal 1985 il debito federale statunitense è aumentato dal 40 al 120%, e con esso sono proporzionalmente cresciuti i problemi legati al “controllo” dei rendimenti dei titoli di Stato. La soluzione individuata dal giovane economista consiste nel consacrare l’abbassamento dei tassi di interesse a lungo termine come terzo mandato statutario della Federal Reserve, supplementare a quelli riguardanti il controllo dell’inflazione e il perseguimento della piena occupazione.

Dovrebbe in altri termini assumere un carattere di convenzionalità l’atteggiamento collaborativo sfoggiato nei primi anni ’60, quando la Fed compensò con l’acquisto di titoli di debito a lungo termine l’incremento delle emissioni di titoli a breve scadenza promosso dal Tesoro, consentendo all’amministrazione Kennedy di conseguire simultaneamente il doppio obiettivo di mitigare il deflusso d’oro e preservare una politica monetaria sufficientemente espansiva da sostenere i settori produttivi.

Naturalmente, «è più probabile che la Fed accetti di coordinarsi con il Tesoro qualora il governo le fornisca adeguate garanzie di indipendenza», cioè che la manipolazione dei tassi a breve termine in funzione dell’aggiustamento di quelli a lungo termine risulti strumentale al contenimento dell’inflazione e alla creazione di posti di lavoro.

Un obiettivo, quest’ultimo, il cui conseguimento dipende anche dalla presenza di una struttura fiscale in grado di restituire competitività al sistema-Paese, conferendogli maggiore attrattività rispetto ad altre destinazioni concorrenti come la Cina. In altri termini, la capacità di calamitare investimenti produttivi e abbassare la struttura dei costi risulta fatalmente influenzata dal tipo di tassazione applicata a lavoro, consumi, capitale e flussi commerciali.

Nonché dal contenimento dei prezzi dell’energia, da attuare attraverso processi di liberalizzazione intesi in primo luogo a smantellare l’intelaiatura normativa introdotta sotto l’amministrazione Biden per disciplinare l’attività estrattiva, che secondo alcune stime costerebbe tra gli uno e i due punti percentuali di Pil all’anno.

Dalla combinazione tra innalzamento delle barriere tariffarie, introduzione di una riforma in senso espansivo e regressivo del sistema tributario e attuazione di un vasto programma di liberalizzazione scaturirà secondo Miran una sinergia positiva in grado di restituire competitività agli Stati Uniti e spostare per quanto possibile il carico fiscale sugli stranieri, così da mantenere una tassazione bassa a livello interno ed evitare che i tagli delle imposte sui redditi si traducano in debito federale aggiuntivo.

Il livellamento verso il basso dei tassi di interesse e la stessa svalutazione del dollaro possono essere perseguiti anche unilateralmente.

Il primo, invocando l’International Emergency Economic Power Act per introdurre un’imposta sulla detenzione di titoli di Stato statunitensi da parte delle Banche Centrali straniere, funzionale a calmierare la domanda internazionale di asset di riserva. La relativa aliquota andrebbe mantenuta sufficientemente contenuta e flessibile da scongiurare fughe incontrollate dal dollaro destinate ad accrescere i tassi di interesse e ridurre il potere di extraterritorialità. L’entità della tassa può essere peraltro modulata a seconda del richiedente – incrementata nei confronti di avversari come la Cina e diminuita a beneficio degli alleati europei, giapponesi e sudcoreani.

Lo stesso approccio può essere adottato per deprimere il corso del dollaro, attraverso la vendita di valuta statunitense contro divise estere da parte della Federal Reserve, chiamata quindi a sterilizzare l’intervento – inevitabilmente foriero di effetti inflazionistici – mediante adeguati aggiustamenti da apportare in corso d’opera.

La modalità d’azione “collegiale” e concordata resta però quella preferibile, sostiene Miran, perché capace di scongiurare spiacevoli effetti collaterali quali misure di rappresaglia delle controparti colpite, fiammate inflazionistiche poco gestibili, volatilità finanziaria, ecc.

In assenza del supporto della Federal Reserve e della disponibilità delle controparti a barattare le proprie riserve attuali con titoli a lunghissima scadenza, viceversa, il contenimento dei rendimenti in un contesto di depressione del corso del dollaro rappresenta un miraggio.

Conseguenze

Alcune conseguenze, avverte Miran, verranno a determinarsi a prescindere dall’opzione che si deciderà di attuare. A partire dalla suddivisione del globo in tre cerchi concentrici, distanti dal nucleo statunitense in base al loro grado di allineamento economico-commerciale e geostrategico.

Il sottogruppo di più stretta prossimità beneficerà di un regime tariffario – relativamente – agevolato e della “protezione” militare condividendo i relativi oneri; quelli intermedio ed esterno, che riuniscono i “neutrali” e i nemici, riceveranno trattamenti molto più discriminatori sotto il profilo commerciale e verranno formalmente collocati al di fuori dell’ombrello di difesa statunitense. I mercati valutari ne risentiranno in termini di pesante aumento della volatilità.

La politica della “massima pressione” a 360° accresce inesorabilmente, sulla scorta di quanto verificatosi per effetto dell’abuso dello strumento sanzionatorio, gli incentivi alla riorganizzazione del mondo esterno. I Paesi indisponibili ad accogliere le istanze statunitensi saranno indotti a perseguire un maggiore coordinamento reciproco, se non una vera e propria armonizzazione delle linee d’azione destinata a valorizzare le opzioni alternative al dollaro.

Anche se non sussistono ancora le condizioni per l’internazionalizzazione dello yuan-renminbi e per l’introduzione di una valuta comune da parte dei Brics, sottolinea Miran, l’oro e le criptovalute potrebbero trarne ampio beneficio. La già avvertibilissima tendenza di un numero crescente di Paesi ad avvalersi alle proprie valute nazionali per la regolazione dell’interscambio transfrontaliero tenderebbe giocoforza a rafforzarsi. In siffatto contesto, la collaborazione sia della Federal Reserve che degli alleati risulta fondamentale.

Quella indicata da Miran per ristrutturare radicalmente il sistema commerciale e finanziario globale in una direzione favorevole agli Stati Uniti è insomma «una strada stretta, che richiederà meticolosa pianificazione, accurata esecuzione e grande attenzione alle azioni da intraprendere per minimizzare l’impatto delle implicazioni avverse».

Dalla teoria alla pratica

Fin dal suo insediamento, la seconda amministrazione Trump ha sposato una linea d’azione completamente aderente al programma operativo steso da Miran.

Il cosiddetto “Big, beautiful bill”, approvato dal Congresso all’inizio dell’estate del 2025 dietro forti sollecitazioni di Trump, ha reso permanenti gli sgravi fiscali provvisori previsti dal Tax Cuts and Jobs Act del 2018, oltre a ridurre gli oneri fiscali su straordinari e a innalzare il tetto massimo alle detrazioni statali. Il piano prevede inoltre una decurtazione delle spese sanitarie – Medicaid in primis – pari a 1.100 miliardi e una pesante riduzione dei sussidi alle energie rinnovabili necessarie a finanziare l’espansione del bilancio del Pentagono (150 miliardi in dieci anni) e il potenziamento degli organismi preposti alla tutela della sicurezza dei confini (129 miliardi).

Nel complesso, l’iniziativa contempla tagli fiscali per circa 4.500 miliardi di dollari in dieci anni, e appare inesorabilmente destinata a ingigantire il debito federale statunitense. Lo si evince dalle stime formulate dal Committee for a Responsible Federal Budget e dal Penn Wharton Budget Model. Secondo i calcoli del budget lab di Yale, l’impatto del “Big, beautiful bill” consiste in una colossale travaso di ricchezza dalla base alla sommità della piramide sociale: in termini di reddito netto medio, si parla di una perdita annua pari a 560 dollari per il 20% più povero, e di un guadagno di 32.000 dollari per l’1% più ricco.

Sotto questo aspetto, la nuova riforma fiscale risulta al pari del Tcja perfettamente coerente con la visione sposata dal Donald Trump basata sulla moltiplicazione di incentivi e benefici nei confronti di produttori e investitori, e sullo spostamento strutturale dell’iniziativa governativa dai settori di sanità e previdenza sociale verso sicurezza e difesa.

Tra la primavera e l’estate del 2025, il presidente Trump ha inoltre invocato l’International Emergency Economic Powers Act del 1977 per imporre dazi diversificati contro gran parte dei Paesi del mondo.

L’obiettivo cruciale perseguito attraverso la “militarizzazione” del mercato statunitense consiste nel forzare i partner commerciali ad assumere un atteggiamento collaborativo, funzionale alla reindustrializzazione interna, o quantomeno alla riorganizzazione delle filiere produttive globali, oltre che all’attenuazione del colossale squilibrio nei conti con l’estero. Nel 2024, il saldo tra esportazioni e importazioni degli Stati Uniti è risultato negativo per 1,1 trilioni di dollari, corrispondenti alla differenza tra la spesa totale del Paese (30,1 trilioni) e il suo reddito complessivo (29 trilioni).

La condizione deficitaria è strutturale e in costante aggravamento – come certificato dallo stato catastrofico dalla posizione finanziaria netta – ormai da molto tempo.

Lo ha sottolineato senza mezzi termini il segretario al Commercio Howard Lutnick, secondo cui «occorre resettare e ridefinire i rapporti di potere degli Stati Uniti sia nei confronti degli alleati che dei nemici.

L’idea che tutti i Paesi del mondo possano accumulare eccedenze commerciali con gli Stati Uniti e acquistare con il ricavato i nostri asset da noi non è sostenibile. Stiamo parlando di quasi 1,2 trilioni di dollari [di passivo, nda] all’anno ormai. Nel 1980 eravamo un investitore netto. Possedevamo cioè il più asset del resto del mondo di quanto il resto del mondo ne possedesse di nostri […]. E ora gli stranieri possiedono 18 trilioni di dollari di asset in più rispetto a noi. Sono diventati creditori netti».

Il bersaglio principale dell’offensiva tariffaria scatenata dall’amministrazione Trump era dichiaratamente rappresentato dalla Cina, che ha tuttavia reagito, come rilevato dall’«Economist», con «sorprendente sicurezza», combinando misure simmetriche (dazi) e asimmetriche (restrizioni sull’export di minerali critici). Una risposta attentamente calibrata, derivante dalla convinzione che il Paese, avendo abbracciato un modello di crescita maggiormente legato alla domanda interna e l’avanzamento tecnologico, dispone della forza necessaria per reggere l’urto statunitense.

Sebbene abbia chiuso il 2024 con un avanzo commerciale record di 992 miliardi di dollari, la Cina ha costantemente ridotto il peso delle esportazioni rispetto al Pil, fino a portarlo all’attuale 19%.

Una percentuale sostanzialmente contenuta, specialmente se raffrontata a quella realizzata da Paesi come Germania (43,4%) e Italia (33,7%). Un ruolo preponderante sul dato aggregato lo rivestono ancora le commesse pubbliche, ma i consumi in rapido e costante aumento hanno permesso alla Cina di accreditarsi come principale mercato per diciassette delle venti grandi categorie merceologiche, tra cui veicoli a trazione sia elettrica che convenzionale, carne, pesce, alcoolici, caffè, bibite gassate, abbigliamento, calzature, beni di lusso, elettrodomestici, telefoni cellulari, computer, sanità, turismo.

Il consolidamento della domanda interna concorre a ridimensionare la centralità rivestita dal mercato statunitense in misura paragonabile all’aumento degli scambi con i Paesi dell’Asia orientale, verso i quali l’ex Celeste Impero ha precedentemente esternalizzato le produzioni a basso valore aggiunto collegandoli così alla catena del valore cinese.

A sua volta, l’industrializzazione delle nazioni asiatiche stimolata dalla delocalizzazione “selettiva” cinese ha posto le basi per lo sviluppo di un’imponente classe media che si candida a giocare un ruolo da protagonista nel vastissimo mercato asiatico in via di formazione.

Secondo uno studio condotto dall’Asian Development Bank nel 2011, il reddito pro capite a parità di potere d’acquisto dell’Asia potrebbe verosimilmente sestuplicarsi entro il 2050, innalzando oltre tre miliardi di asiatici al di sopra della soglia di benessere definita dagli standard attuali.

Soltanto in Cina, il ceto medio dovrebbe arrivare a ricomprendere 1,2 miliardi di persone alla fine del 2030 (25% della classe media globale) assommando un potere d’acquisto complessivo di 14.500 miliardi di dollari, pari a quello europeo e nordamericano combinati.

Dati inequivocabili, attestanti la validità della diagnosi formulata dall’ex primo ministro singaporiano Lee Kuan Yew nel 2013, secondo cui «la Cina sta risucchiando i Paesi dell’Asia orientale – compresi Giappone e Corea del Sud – nel suo sistema economico in virtù del suo vasto mercato e del suo crescente potere d’acquisto […].

Essa non fa altro che assorbire i Paesi, senza dover ricorrere all’uso della forza» (3). Non a caso, il volume del commercio cinese con gli Stati inquadrati nel Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep, che riunisce i membri dell’Asean, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia e la Nuova Zelanda) supera ormai di gran lunga quello realizzato con Unione Europea e Stati Uniti e sembra destinato ad aumentare ulteriormente.

Nel solo 2023, il volume degli scambi commerciali interni al Rcep ha raggiunto i 5,6 trilioni di dollari. Da gennaio a novembre 2024, gli scambi commerciali di beni della Cina con i membri del Rcep hanno raggiunto quota 1,67 trilioni di dollari, con un aumento del 4,4% su base annua.

La composizione dell’export cinese verso gli Stati Uniti, di contro, rende le tariffe imposte da Trump particolarmente insidiose per i consumatori statunitensi. A differenza dell’Unione europea, che esporta in buona parte prodotti destinati ai segmenti medio-alti della società, la Cina vende negli Usa merci di larghissimo consumo altamente competitive e dall’elevato contenuto tecnologico, che non possono essere sostituite in breve tempo attraverso la fabbricazione domestica, né con forniture alternative.

E che consentono ai consumatori statunitensi titolari di salari nominalmente stagnanti da decenni di preservare il proprio potere d’acquisto. Non esiste altro Paese al mondo dotato di struttura demografica e dei costi in grado di aumentare il volume dei processi produttivi con la rapidità e l’efficacia garantiti dall’ex Celeste Impero. Lo testimoniano gli ostacoli insormontabili in cui è incappato nel corso degli anni l’ostinato tentativo degli Usa di “disaccoppiarsi” dalla Cina, disarticolare le sue catene di approvvigionamento e ridefinire i flussi di manodopera, materie prime, semilavorati e prodotti finiti in funzione anti-cinese.

Ancora oggi, Apple assembla circa quattro iPhone su cinque in Cina, dove sta perdendo ampie fette di mercato a beneficio della concorrenza autoctona. Secondo una stima formulata da Rosenblatt Securities, i dazi statunitensi nei confronti della Cina avrebbero provocato un rincaro dei prodotti della Apple del 43%.

La Cina, evidenziano due accademici australiani, «è ormai diventata un leader dell’innovazione in vari settori, e da assemblatrice si è trasformata in un sofisticato fornitore chiave delle catene del valore globali […].

Attualmente, mentre le industrie manifatturiere di fascia bassa vengono delocalizzate, quelle a maggior valore aggiunto, caratterizzate da catene di approvvigionamento più lunghe, non hanno altra scelta che rimanere in Cina, dove beneficiano di un ecosistema produttivo efficiente e completo, di infrastrutture sviluppate e di una burocrazia pubblica funzionante. Tutti fattori che continuano ad attrarre investimenti esteri nonostante le crescenti tensioni geopolitiche».

L’inaggirabilità della potenza economica e commerciale cinese ha finora vanificato le politiche di reshoring e friendshoring statunitensi. Conferisce per di più ai dazi imposti dall’amministrazione Trump una natura smaccatamente inflazionistica, privando così la Federal Reserve di qualsiasi incentivo a procedere all’agognato abbassamento dei tassi di interesse.

Soprattutto a fronte della svalutazione del dollaro verificatasi subito dopo il “Liberation Day”, con gli operatori di mercato che hanno immediatamente “anticipato” la possibilità che Pechino reagisse ai dazi imposti da Washington con un corposo scaricamento di buoni del Tesoro statunitensi in proprio possesso.

Si è quindi assistito a un netto apprezzamento dei tradizionali beni rifugio alternativi rispetto dollaro (oro e franco svizzero in primis), associato a un’impennata dei rendimenti sui titoli di Stato Usa, il cui status di “porto sicuro” ha vacillato seriamente per la prima volta.

La situazione sarebbe potuta peggiorare per effetto di un radicale riposizionamento ad opera di colossi del calibro di BlackRock, Vanguard e State Street (apertamente ostili alla linea trumpiana), che dinnanzi al crollo dei listini statunitensi avrebbero potuto ritrasferire verso la terra d’origine i risparmi degli europei che hanno in gestione. A partire dalla Germania, alla luce delle “luminose” prospettive di profitto aperte dal piano di riarmo annunciato dal cancelliere in pectore Friedrich Merz.

Di fronte all’inabissamento simultaneo degli asset statunitensi (dollaro, azioni, obbligazioni), l’amministrazione Trump ha annunciato la sospensione per 90 giorni dei dazi che erano stati imposti in occasione del “Liberation Day”. Verso tutti, ad eccezione della Cina.

Una decisione gravida di effetti dirompenti, in termini di rivalutazione del dollaro e rialzo dei listini, ma che assume in ogni caso la valenza di una retromarcia innestata in un’ottica di “contenimento dei danni”. Specialmente perché affiancata a una serie di esenzioni temporanee nei confronti di prodotti cinesi di alta tecnologia (come smartphone e hard disk), introdotte dalla Casa Bianca per attenuare i relativi, catastrofici contraccolpi sulle aziende statunitensi operanti nel settore – a partire da Apple.

La “tregua tariffaria” accordata a tutti tranne che alla Cina ha inoltre sancito l‘automatica riattivazione dei canali alternativi che l’ex Celeste Impero si è ricavato nel corso degli anni per effetto dell’espansione commerciale e dell’internazionalizzazione della sua catena del valore.

Come rilevava l’«Economist» già nell’agosto del 2023, «nel novero dei partner commerciali preferiti dal governo statunitense rientrano Paesi come India, Messico, Taiwan e Vietnam, in cui Washington spera di stimolare il friendshoring della produzione per sostituire le importazioni cinesi. Il commercio con questi alleati sta effettivamente aumentando rapidamente: lo scorso anno, solo il 51% delle importazioni dai Paesi asiatici proveniva dalla Cina, a fronte del 66% registrato quando, cinque anni fa, furono introdotte le prime misure restrittive sotto l’amministrazione Trump.

Il problema, però, è che anche il commercio tra gli alleati degli Stati Uniti e la Cina è in aumento, cosa che induce a ritenere che, spesso, questi Paesi fungano da centri di imballaggio per ciò che, in effetti, rimane merce cinese».

Dopo un estenuante braccio di ferro, le parti sono giunte a una provvisoria stabilizzazione delle aliquote tariffarie (30% sulle merci cinesi; 10% su quelle statunitensi) a livelli mutualmente tollerabili, prorogate per altri tre mesi dall’amministrazione Trump nell’ambito di un “armistizio tariffario” negato a tutti gli altri partner.

A partire da India e Brasile, colpiti con dazi del 50% per punire – rispettivamente – il florido interscambio commerciale con la Russia e la presunta persecuzione giudiziaria nei confronti dell’ex presidente Bolsonaro.

Lungi dal piegarsi ai diktat statunitensi, i due Paesi hanno invece rinsaldato le relazioni con la Federazione Russia, e guardato con crescente interesse verso la Repubblica Popolare Cinese in primis. Il presidente indiano Narendra Modi si è recato nell’ex Celeste Impero per la prima volta da sette anni in occasione del summit annuale della Shanghai Cooperation Organization (SCO), di Tianjin pochi giorni dopo aver accolto assai calorosamente in India il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. «L’elefante indiano e il dragone cinese devono unirsi», ha dichiarato il presidente Xi Jinping in apertura del vertice della SCO.

Il presidente brasiliano Lula si è però spinto oltre, annunciando, nel corso di un’intervista rilasciata a «Reuters», l’intenzione di esercitare ulteriori pressioni per persuadere Xi Jinping e Narendra Modi a elaborare una reazione congiunta all’offensiva tariffaria statunitense, da declinare a livello Brics.

Nonostante le minacce formulate a 360° dall’amministrazione Trump, la Russia prosegue le operazioni militari in Ucraina, India e Cina continuano ad approvvigionarsi di idrocarburi russi e il Brasile rimane al pari degli altri arroccato sulle proprie posizioni di rifiuto di qualsiasi ingerenza nei propri affari interni.

Allo stesso tempo, la comune necessità di sponde a cui fare riferimento per vanificare o quantomeno attutire l’impatto dei provvedimenti statunitensi moltiplica per tutti i soggetti esposti – spesso altamente complementari tra loro – gli incentivi a espandere e approfondire la cooperazione reciproca.

La graduale militarizzazione del mercato statunitense, del dollaro e dei circuiti che ne garantiscono la circolazione alimenta di linfa vitale organismi come il Brics e la Shanghai Cooperation Organization, con implicazioni pericolosissime per la vacillante egemonia monetaria e finanziaria statunitense.

Il randello tariffario sugli alleati

Come previsto da Miran, il ricorso al “randello tariffario” si è rivelato invece particolarmente efficace nei confronti dei Paesi alleati, riuniti sotto l’ombrello militare statunitense. A partire dall’Unione Europea, a cui l’amministrazione Trump ha imposto un accordo incredibilmente sbilanciato a favore degli Stati Uniti dopo aver strappato alla stragrande maggioranza dei Paesi che ne fanno parte l’impegno a stanziare il 5% del Pil per la difesa.

Nello specifico, l’intesa commerciale raggiunta nel luglio 2025 vincola gli Usa a ridurre i dazi nei confronti dei beni europei dal 30 al 15%, e l’Unione Europea a rinunciare a qualsiasi forma di tassazione sulle società hi-tech statunitensi, ad azzerare sostanzialmente le proprie tariffe sui prodotti statunitensi, a incrementare gli ordinativi presso il “complesso militar-industriale” statunitense e a importare dagli Usa idrocarburi un controvalore di 750 miliardi di dollari. Nonché a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Il tutto entro il 2028. L’abbassamento dei dazi non è stato esteso ai cruciali settori dell’acciaio e dell’alluminio, sia sotto forma di commodity che di prodotti complessi che li incorporano come motori, utensili, attrezzature agricole ed edili. L’ombra lunga dei dazi e del disimpegno militare statunitense ha inoltre indotto l’Unione Europea a soddisfare le pressioni di Washington anche in materia di incremento della pressione commerciale su Russia, Cina e India.

Nei confronti della prima, è stato predisposto il 19° pacchetto di sanzioni, comprensivo di un nuovo tetto al prezzo del petrolio a 47,60 dollari; il congelamento dei beni contro le aziende e misure intese a colpire la cosiddetta “flotta ombra” che pone la Russia nelle condizioni di trasportare petrolio in violazione delle restrizioni imposte dal G-7. Bruxelles sembra inoltre orientata ad accorciare di un anno (al 2026) l’orizzonte temporale entro cui introdurre il divieto di importazione di Gnl russo.

Cina e India, invece, sono state esplicitamente inserite nel novero dei “Paesi terzi” che intrattengono rapporti commerciali con la Russia da colpire con misure punitive. «Stiamo aggiungendo nuove sostanze chimiche, componenti metallici, sali e minerali ai nostri divieti di esportazione e controlli più severi sulle esportazioni di entità provenienti dalla Russia, dalla Cina e dall’India», ha spiegato l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea Kaja Kallas.

Un regime tariffario parimenti penalizzante è stato imposto al Giappone, impegnatosi anch’esso come contropartita per la diminuzione dei dazi ad aprire il suo mercato ad automobili, pick-up e prodotti agricoli statunitensi, oltre a effettuare investimenti per 550 miliardi di dollari in settori designati da Washington, il quale si è aggiudicato per di più qualcosa come il 90% dei profitti. L’amministrazione Trump ha anche posto la concessione al governo statunitense della golden share in Us Steel come condizione vincolante per autorizzare l’acquisizione della società ad opera di Nippon Steel.

La Corea del Sud ha subito un trattamento perfino peggiore. Nel settembre 2025, lo stabilimento di Hyundai in Georgia è stato interessato da un’operazione del servizio immigrazione, che ha espulso poco meno di 500 dipendenti, di cui 300 coreani. Lavoratori, cioè, che il conglomerato sudcoreano aveva assunto in qualità di operai specializzati per completare il più rapidamente possibile la realizzazione del proprio complesso produttivo.

Soltanto nel marzo precedente, Hyundai aveva annunciato un piano di investimento da circa 21 miliardi di dollari negli Stati Uniti, comprensivo della costruzione di un’acciaieria da 5,8 miliardi in Louisiana destinata a impiegare oltre 1.400 dipendenti. Così, scrive l’economista Michael Hudson, «Hyundai e altre aziende straniere hanno scoperto che gli investimenti già effettuati negli Stati Uniti vengono sfruttati dal governo Usa come strumenti di ricatto. Washington stabilisce e modifica a piacimento i termini degli investimenti esteri, sapendo che i titolari dei capitali non sono affatto disposti ad andarsene rimettendoci pesantemente».

Quello che si configura come il più imponente raid mai condotto in un singolo sito dalla Homeland Security, per di più, è stato condotto ad appena dieci giorni di distanza dalla formalizzazione dell’intesa commerciale tra Washington e Seul. Un accordo che ha portato la Corea del Sud a promettere 350 miliardi di dollari di investimenti – anche qui – in comparti altamente sensibili indicati dall’amministrazione Trump: dall’energia nucleare al gas naturale liquefatto, dai minerali critici alla robotica, dall’aviazione alla cantieristica navale.

Unione Europea, Giappone e Corea del Sud sono in altri termini stati indotti obtorto collo a promettere corpose iniezioni di capitale e trasferimenti di competenze tecnologiche verso settori di rilevanza strategica in cui gli Stati Uniti hanno accumulato pesanti svantaggi rispetto alla concorrenza.

Lo ha riconosciuto apertamente il segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui gli accordi commerciali siglati con gli “alleati” impegnano questi ultimi a riciclare gran parte dei surplus accumulati mediante l’export verso gli Usa in investimenti in aziende statunitensi. I capitali in entrata, ha affermato Bessent, andranno a costituire una sorta di “fondo sovrano” a cui il governo attingerà per promuovere la reindustrializzazione del Paese focalizzata quantomeno nei comparti critici.

Il segretario al Tesoro ha parlato esplicitamente della necessità di promuovere il “de-risking” dell’economia statunitense, colmando le lacune in materia di approvvigionamento e produzione emerse plasticamente durante la crisi pandemica.

Verso le monarchie sunnite del Golfo Persico, tuttavia, l’amministrazione Trump si è conformata a una postura più “moderata”, alla luce della assai minor ricattabilità delle controparti. Sebbene ospitino strutture militari statunitensi sul proprio territorio, le classi dirigenti di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar hanno portato avanti nel corso degli anni una politica di valorizzazione della sponda cinese, verso cui si dirige gran parte del loro export energetico e dalla quale ricavano investimenti e prodotti tecnologici di alta qualità.

Anche in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino, che ha registrato un repentino allineamento di Unione Europea, Giappone e Corea del Sud alla politica sanzionatoria nei confronti della Russia imposta dall’amministrazione Biden, nel Golfo è prevalsa la linea della “neutralità attiva”. Di fatto, questi Paesi hanno sfruttato le opportunità presentate dalla guerra per riposizionarsi come intermediari, e colmare i vuoti prodotti dal rigido adeguamento dei partner europei ai dettami statunitensi.

Durante il suo tour diplomatico realizzato nella Penisola Araba nella primavera del 2025, il presidente Trump ha evitato di agitare il “randello tariffario” e di minacciare il ritiro dell’ombrello militare anzitutto perché consapevole del convitato di pietra cinese, a cui i Paesi della regione sarebbero incentivati a rivolgersi se messi con le spalle al muro da Washington.

Vanno peraltro emergendo sempre più frequentemente indizi attestanti una crescente indisponibilità delle classi dirigenti saudita, emiratina e qatariota a tollerare l’ingombrante presenza degli Stati Uniti, dotati di una capacità di deterrenza su scala areale in netto calo – come acclarato dal fallimento in cui si sono risolte le campagne militari in Yemen contro gli Houthi.

Allo stesso tempo, la prospettiva di incorrere nei dazi statunitensi presenta insidie molto contenute per i Paesi del Golfo, i quali registrano un volume relativamente ridotto e tendenzialmente decrescente dell’interscambio con gli Usa.

Accantonando la “diplomazia del grosso bastone” attualizzata al XXI Secolo e applicata al commercio in favore di un approccio maggiormente costruttivo e centrato sugli aspetti geopolitici (estensione degli Accordi di Abramo all’intero Vicino e Medio Oriente in funzione anti-iraniana, sostegno al progetto India-Middle East-Europe Economic Corridor concepito sotto l’amministrazione Biden), Trump è riuscito a siglare accordi di indubbia rilevanza nella Penisola Araba.

Le tappe a Riad, Doha e Abu Dhabi si sono concluse con impegni di investimento negli Stati Uniti per un controvalore complessivo di circa 2.000 miliardi di dollari, focalizzati nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’energia, dell’aviazione, delle infrastrutture e dei minerali critici. Nonché nella difesa, con quello che Trump ha qualificato come il più grande accordo di vendita di armi della storia, per un controvalore di 142 miliardi di dollari.

Vi sono tuttavia numerosi aspetti che mettono in dubbio la sostenibilità di questi accordi commerciali. Dei 375 miliardi di euro di importazioni di energia contabilizzati dall’Unione Europea nel 2024, “appena” 76 miliardi hanno preso la volta degli Stati Uniti. Per tener fede all’intesa, la struttura comunitaria dovrebbe triplicare il volume degli acquisti dagli Usa nell’arco di un triennio, tagliando fuori fornitori più economici come la Norvegia.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno esportato nel 2024 petrolio e gas per un importo pari a 166 miliardi di dollari. Ne consegue che gli Usa, che coprono attualmente il 45% del fabbisogno di gas europeo, sarebbero chiamati a convogliare tutto il loro export energetico verso il “Vecchio Continente”, lasciando letteralmente a secco tutti gli altri acquirenti.

Vi è inoltre un grosso problema di capacità produttiva, come evidenziato dalla ricercatrice presso il Center on Global Energy Policy Tatiana Mitrova secondo cui «gli Stati Uniti dovrebbero esportare in Europa dai 4,5 ai 5,5 milioni di barili di prodotti petroliferi al giorno; attualmente, ne inviano all’Europa da 1,6 a 2,2 milioni al giorno. Per quanto riguarda il Gnl, si dovrebbe arrivare a 200-300 miliardi di metri cubi all’anno; attualmente, le spedizioni in Europa si aggirano sui 58-70 miliardi di metri cubi».

Si tratta di incrementi della produzione pressoché impossibili da conseguire, assicura la Mitrova, la quale ha anche richiamato l’attenzione sulla totale mancanza di appigli legali che consentano all’Unione Europea di forzare gli operatori privati del continente a sostenere gli acquisti di energia statunitense promessi. Senza contare che le raffinerie europee sono abilitate a gestire solo un incremento molto limitato (13-14% del totale, rispetto al 12% registrato nel 2024) della tipologia di petrolio statunitense.

Un discorso sotto molti aspetti analogo può essere formulato in relazione alle intese commerciali raggiunte con Giappone e Corea del Sud, le quali denotano, sottolinea il «New York Times», «discrepanze significative tra l’interpretazione degli impegni di spesa da parte degli Stati Uniti e dei suoi partner commerciali. A riprova della fragilità di queste promesse appariscenti […].

La scarsità di dettagli e l’assenza di documenti congiunti di pubblico dominio hanno spinto gli esperti del settore a mettere in discussione la sostanza delle dichiarazioni sugli investimenti». Anche gli accordi con i Paesi del Golfo Persico presentano caratteristiche simili, sui quali incombe per di più l’ombra di precedenti storici che inducono alla cautela.

Nel 2017, il presidente Trump annunciò un accordo per la vendita all’Arabia Saudita di “attrezzature e servizi per la difesa” per un controvalore di 110 miliardi di dollari. Una cifra sbalorditiva, superiore del 66,7% rispetto ai 66 miliardi di dollari di assistenza militare forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina dal febbraio 2022, ed anche del 58,5% più alta dell’intero bilancio della difesa registrato da Riad in quell’anno.

Dall’analisi dell’intesa emerse che l’importo complessivo di 110 miliardi scaturiva dalla contabilizzazione di impegni passati e futuri, pochissimi dei quali avevano una natura vincolante. Risultato: tra il 2017 e il 2025, il trasferimento di materiale militare dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita ammontava a poco meno di 35 miliardi.

«Considerata l’esperienza del primo accordo di fornitura di armi siglato dal presidente Trump con le autorità saudite, l’intesa da 142 miliardi di dollari formalizzata nel 2025 rappresenta con ogni probabilità più una manifestazione ottimistica di ambizioni a lungo termine che un impegno finanziario concreto», conclude Elias Yousif dello Stimson Center.

Note

Roberts, Paul C.,

1) Roberts, Paul C., The failure of laissez-faire capitalism, Clarity Press, Atlanta 2013, p. 100.

2) Ivi, p. 113.

3) Allison, Graham; Blackwill, Robert D.; Wyne, Ali, Lee Kuan Yew: the grand master’s insights on China, the United States, and the World, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge 2013, p. 6.

Foto: Casa Bianca, TASS, NATO. Xinhua , Fox News e Governo Italiano

Giacomo GabelliniVedi tutti gli articoli

Analista economico e geopolitico, saggista, gestore del canale YouTube "Il Contesto | Analisi economica a geopolitica" e dell'omonimo sito web. Ha all'attivo numerose collaborazioni con testate sia italiane che straniere, tra cui le riviste "La Fionda" e "Krisis" e il quotidiano cinese "Global Times". È autore di numerosi volumi, tra cui Krisis. Genesi, formazione e sgretolamento dell'ordine economico statunitense (Mimesis, 2021), Ucraina. Il mondo al bivio (Arianna, 2022), Dottrina Monroe. L'egemonia statunitense sull'emisfero occidentale (Diarkos, 2022), Taiwan. L'isola nello scacchiere asiatico e mondiale (LAD, 2022), Dedollarizzazione. Il declino della supremazia monetaria americana (Diarkos, 2023), Scricchiolio. Le fragili fondamenta di Israele (Il Cerchio, 2025).