Italia e Iran: una relazione speciale

Alberto Cossu – Vision & Global Trends. Progetto Società Italiana di Geopolitica

“Italia e Iran 1857–2015. Diplomazia, politica ed economia”, a cura di Milano, Imperato, Monzali e Spagnulo, è un volume di oltre 600 pagine che analizza una delle relazioni bilaterali meno studiate, ma fondamentali per capire il rapporto fra Italia e Medio Oriente. Il libro attraversa un secolo e mezzo di storia con uno sguardo multidisciplinare: diplomazia, economia, cultura e i temi più sensibili della geopolitica contemporanea.

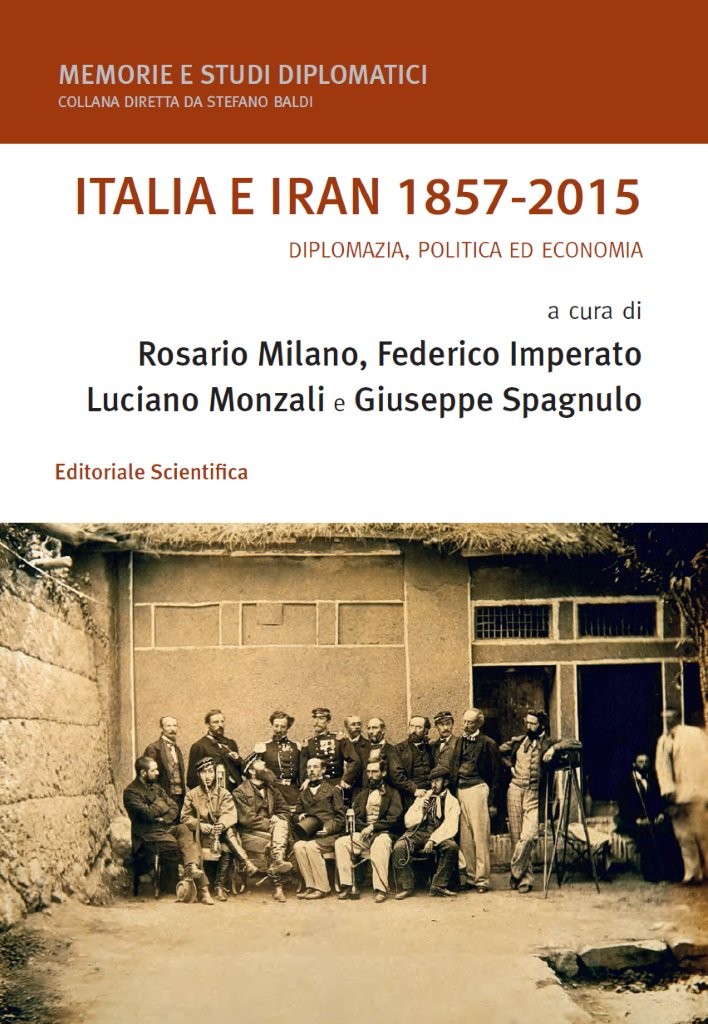

Il punto di forza è la ricerca archivistica rigorosa. Gli autori lavorano su fonti storiche nazionali e materiali da archivi diplomatici, integrando corrispondenze, relazioni del Ministero degli Esteri e testimonianze dal mondo iraniano, francofono e anglosassone. Questo permette uno scambio reale tra storiografie diverse e consente di superare la mera cronaca degli eventi, restituendo la pluralità dei fattori che hanno modellato le relazioni tra Italia e Iran.

La periodizzazione abbraccia un lungo arco temporale. Si parte dalle missioni organizzate dal Regno di Sardegna e dal primo trattato con la Persia Qajar nel 1857. Progressivamente si formalizzano i rapporti con il Regno d’Italia. Questi sono parte di una fitta rete di rapporti commerciali e culturali, che si innesta spesso nella strategia iraniana della “Third power policy”: la capacità di muoversi fra le maglie dei grandi imperialismi, russo e britannico, cercando sponde alternative in Europa, con l’Italia come interlocutore privilegiato.

La narrazione mostra che l’Italia non si limita a bilanciare grandi e piccole potenze. Cerca un equilibrio tra pragmatismo economico (dalla seta agli accordi petroliferi di ENI e Mattei) e una tensione “civilizzatrice”, che proietta sull’Iran un immaginario orientalista senza però rinunciare al realismo mediterraneo. Da parte italiana emerge costantemente la volontà di proporsi come interlocutore pragmatico e affidabile, confermato dalle testimonianze iraniane: i governi persiani, dai Qajar alla Repubblica Islamica, valorizzano il ruolo “non minaccioso” dell’Italia come alternativa alle potenze coloniali.

Il volume ripercorre momenti chiave: il “grande gioco” nel Caucaso, la modernizzazione Qajar, la Prima Guerra Mondiale, le opportunità mancate tra le due guerre, la cooperazione petrolifera nel dopoguerra. La continuità dello Stato iraniano, la sua adattabilità e la ricerca di agenzie modernizzatrici extraregionali posizionano l’Italia come “alleato debole” ma rassicurante, capace di inserirsi tra le rivalità anglo-russe, le transizioni di regime e le questioni petrolifere.

Italia-Iran come laboratorio delle medie potenze

La storia italo-iraniana rappresenta un vero laboratorio per capire le opzioni delle medie potenze in un sistema internazionale segnato da rigidità e spazi di autonomia. In questo scenario, la “Third power policy” iraniana è molto più di un tatticismo: è una risposta sofisticata alla necessità di salvaguardare la sovranità nazionale in condizioni di dipendenza.

Le medie potenze sono Stati che non raggiungono il livello di influenza dei grandi, ma giocano ruoli decisivi nell’ordine globale. Non dominano con forza militare o economica, ma costruiscono la propria credibilità tramite la diplomazia, la formazione di coalizioni, la promozione di norme e la gestione multilaterale delle crisi. In questa lezione, Italia e Iran hanno mostrato elasticità e visione strategica simile a quella di altri “middle powers” come Turchia, Australia o Canada. L’Italia ha agito come ponte e facilitatore, usando il suo status non minaccioso per promuovere dialoghi, accordi e mediazioni.

L’Iran, invece, ha saputo sfruttare la competizione tra le grandi potenze. Nel XIX secolo si trova schiacciato tra pressione russa e britannica. La “Third power policy” consiste nel coinvolgere una terza potenza esterna, preferibilmente distante geograficamente e priva di ambizioni territoriali troppo evidenti. Scelta con prudenza, questa potenza serve per bilanciare la pressione dei due poli principali, garantendo margini di autonomia all’Iran. Anche l’Italia ha ricoperto questo ruolo: mai colonizzatore, sempre presente come consulente o partner, spesso neutrale nei conflitti anglo-russi.

Questa strategia non è priva di rischi. Un errore nel tempismo o nella scelta della “terza potenza” può intensificare la pressione esterna, come accadde ogni volta che la Francia si ritirava o la Germania perdeva influenza nei momenti chiave. Tuttavia, i diplomatici iraniani e italiani hanno costantemente mirato a sfruttare le divisioni tra le potenze dominanti, non solo per sopravvivere, ma per consolidare interessi autonomi.

Nel periodo contemporaneo, questa funzione di laboratorio si rivela negli snodi della guerra fredda, negli equilibri della rivoluzione islamica e nella gestione delle controversie sul nucleare. L’Italia, mentre gestiva le proprie limitate ambizioni di “politica di potenza”, utilizzava il realismo minore come strumento di adattamento intelligente, senza rinunciare all’iniziativa autonoma. Nei negoziati petroliferi Mattei-ENI, Italia e Iran hanno dato prova della capacità delle medie potenze di inserirsi dove i giganteschi interessi degli Stati Uniti o dell’URSS lasciavano varchi.

Anche la dimensione culturale e sociale fa parte di questa sperimentazione geopolitica: scambi accademici, missioni archeologiche, formazione di élite iraniane in Italia e fascinazione reciproca per il patrimonio storico hanno rafforzato un’identità relazionale unica, che resiste alla volatilità delle crisi politiche e negozia generando nuove possibilità di cooperazione.

Medie potenze: tra rigidità e autonomia

Secondo la teoria delle medie potenze, questi Stati svolgono un ruolo di stabilizzatori dell’ordine internazionale. Favoriscono la costruzione di istituzioni, agiscono da broker legittimi, propongono mediazioni e contribuiscono alla costruzione di agende globali su temi che i grandi ignorano: proliferazione nucleare, sicurezza alimentare, bandi delle mine, debito internazionale. L’Italia ha spesso trovato spazio proprio in queste aree, dove il suo coinvolgimento non era percepito come minaccia, ma come contributo tecnico e diplomatico.

Per l’Iran, la “Third power policy” è una risorsa strategica vitale, specie nei momenti di crisi. Attingendo alle rivalità tra le grandi potenze, l’Iran ha imparato a negoziare il proprio spazio di autonomia, ottenendo occasioni di sviluppo, tecnologie e capitale politico. Questo approccio non è stato sempre una scelta, ma spesso una necessità—un “istinto di sopravvivenza” elaborato in secoli di doppia pressione.

Di fatto, il laboratorio italo-iraniano mostra che le opzioni delle medie potenze sono reali solo se sostenute da una solida professionalità diplomatica, da una capacità di adattamento, e dalla disponibilità a cogliere opportunità anche in condizioni di dipendenza strutturale. L’Italia si è spesso posizionata come mediatrice, usando la sua non appartenenza a schieramenti rigidi per costruire ponti anche quando i margini di autonomia sembravano ridotti.

La storia comune è una lezione di sopravvivenza statuale e di costruzione della sovranità: non semplici ricettori delle pressioni internazionali, ma attori capaci di ritagliarsi margini negoziali, innovare la propria diplomazia, sperimentare modelli di sviluppo autonomi.

Critica alle semplificazioni geopolitiche

Il volume evita il determinismo geopolitico e la lettura moralistica della “politica delle debolezze”. Analizzando le strategie italo-iraniane, mostra come sia possibile per le medie potenze agire entro spazi di manovra reali. L’Iran non ha solo subito la pressione degli imperi: ha saputo usare la “Third power policy” come leva per difendere la propria sovranità, alternando momenti di apertura e di chiusura, e scegliendo interlocutori secondo necessità contingenti, talvolta persino sfruttando le contraddizioni degli avversari.

Questa strategia non è priva di costi. Il rischio è che la “terza potenza” scelga di limitare la sua presenza, oppure che i due grandi avversari trovino un accordo e chiudano i varchi negoziali. Per avere successo, occorrono diplomatici competenti e la capacità di ricalibrare continuamente le alleanze.

Nel caso dell’Italia, la tensione tra “politica di potenza” e “realismo minore” è stata vissuta come occasione per ridefinire il proprio ruolo: non semplice spettatore, ma partner attivo capace di adattare le strategie alle mutate condizioni internazionali.

Conclusioni

Nel complesso, “Italia e Iran 1857–2015. Diplomazia, politica ed economia” offre un quadro solido e multidimensionale. La scrittura è chiara anche nei passaggi più densi, e il volume diventa un riferimento essenziale per comprendere i margini di azione delle medie potenze e la complessità geopolitica euro-mediterranea. La relazione speciale tra Italia e Iran mostra che la modernizzazione e la cooperazione sono possibili anche all’interno di sistemi dominati da pressioni esterne, se si sanno sfruttare le opportunità della “Third power policy”.

Oggi, le sfide rimangono: la perdita di profondità strategica italiana, le oscillazioni interne iraniane, la difficoltà di mantenere una “vocazione al dialogo” coerente. Tuttavia, il laboratorio italo-iraniano resta una fonte di insegnamento per chi vuole comprendere come le medie potenze possano evitare la subordinazione e contribuire, da protagoniste, all’ordine internazionale.

Medie potenze come Italia e Iran dimostrano che è possibile agire, mediare, influenzare agende e difendere identità anche in contesti di superpotenze. La storia della loro relazione continuerà ad essere un laboratorio prezioso per interpretare le evoluzioni politiche globali e per riflettere sui limiti e sulle possibilità dell’autonomia strategica nel nuovo mondo multipolare.

Come affermano gli autori nell’introduzione “questo libro indica che è possibile fra Stati con valori e storie differenti coltivare rapporti di dialogo e collaborazione e che la diversità d’interessi non necessariamente deve sfociare in scontro e antagonismo totale e assoluto”.

Italia e Iran: 1857-2025

Diplomazia, politica ed economia

A cura di Luciano Monzali, Rosario Milano, Federico Imperato, Giuseppe Spagnulo

Editoriale Scientifica, 2025, Napoli,

Collana: Memorie e studi diplomatici diretta da Stefano Baldi

RedazioneVedi tutti gli articoli

La redazione di Analisi Difesa cura la selezione di notizie provenienti da agenzie, media e uffici stampa.