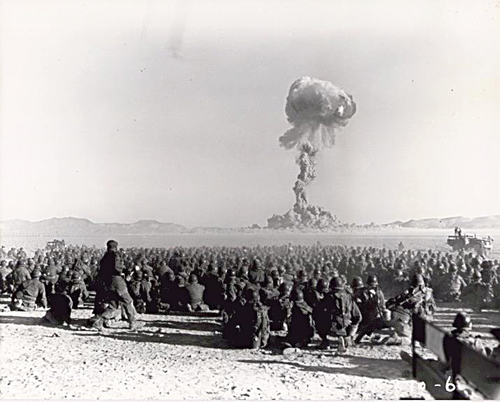

La nuova corsa ai test nucleari tra Russia e Stati Uniti

Con un discorso che richiama i toni della Guerra Fredda, Vladimir Putin ha ordinato ai suoi alti funzionari di elaborare proposte per un possibile test nucleare russo. Non accadeva dal 1991, quando il crollo dell’Unione Sovietica chiuse l’epoca dei test sotterranei e segnò una fragile tregua atomica. Ora il Cremlino riapre la partita. La mossa è una risposta diretta alla decisione del presidente statunitense Donald Trump, che il 30 ottobre ha annunciato l’intenzione di riprendere i test nucleari negli Stati Uniti. Due atti speculari che, più che segnare un ritorno al passato, segnalano l’ingresso in una nuova fase della competizione strategica globale.

Nel Consiglio di sicurezza riunito a Mosca, Putin ha chiesto al Ministero della Difesa e ai servizi d’intelligence di formulare piani concreti per una possibile ripresa dei test, probabilmente nel sito artico di Novaya Zemlya, già teatro delle sperimentazioni sovietiche. L’obiettivo non è solo militare ma politico: riaffermare che la deterrenza nucleare resta il cardine del potere russo in un mondo in cui l’equilibrio strategico si sta disgregando. Il generale Valery Gerasimov lo ha detto chiaramente: “Se non agiamo ora, perderemo la capacità di rispondere tempestivamente”. È un linguaggio che rievoca le dinamiche del confronto Est-Ovest, dove ogni ritardo equivaleva a un indebolimento della credibilità nazionale.

Il deterioramento delle relazioni tra Mosca e Washington è evidente. Trump ha annullato il vertice bilaterale previsto per novembre e ha imposto nuove sanzioni alla Russia, le prime dal suo ritorno alla Casa Bianca. Dietro le tensioni formali, però, si cela un elemento più profondo: la sfiducia reciproca sulla trasparenza militare e sulla gestione degli arsenali. La fine dei trattati INF e New START ha lasciato un vuoto normativo, e i due Paesi sembrano ormai muoversi in una logica di confronto diretto, più che di contenimento controllato.

Sul piano tecnico, la Russia dispone oggi di una triade nucleare modernizzata. I test recenti del missile da crociera Burevestnik, del siluro Poseidon e dei missili balistici intercontinentali Sarmat confermano che Mosca punta a mantenere la superiorità nelle armi di nuova generazione, capaci di aggirare i sistemi di difesa americani. Tuttavia, la scelta di tornare ai test reali segnerebbe una rottura simbolica e operativa: significherebbe mettere in dubbio il principio di “moratoria nucleare” su cui si è retto per decenni l’equilibrio strategico globale.

Un ritorno ai test avrebbe conseguenze che vanno oltre la dimensione militare. La destabilizzazione dell’architettura di sicurezza nucleare comporterebbe nuove tensioni nelle organizzazioni internazionali e un impatto diretto sull’economia globale. Gli investitori, già scossi dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, vedrebbero riaprirsi il rischio di escalation incontrollata. La corsa agli armamenti assorbirebbe risorse pubbliche e accentuerebbe le differenze tecnologiche tra blocchi, penalizzando le economie interdipendenti dell’Europa e dell’Asia centrale.

Come ricordano gli analisti, la Corea del Nord è stata l’unico Paese ad aver effettuato test esplosivi nel XXI secolo. Se Mosca o Washington dovessero rompere la moratoria, la reazione a catena sarebbe inevitabile: Cina, India, Pakistan e forse Israele potrebbero sentirsi autorizzati a fare lo stesso. Il risultato sarebbe una nuova “epoca del sospetto”, dove la forza nucleare tornerebbe ad essere il metro della sovranità.

Putin non ha fissato scadenze precise, ma il messaggio è chiaro: la Russia vuole mostrarsi pronta a ogni scenario, in un mondo in cui la sicurezza non si regge più su trattati ma su capacità dimostrative. È anche un modo per parlare al pubblico interno, evocando la grandezza tecnologica e militare dell’era sovietica, ma in chiave di sopravvivenza geopolitica. La “guerra dei test” non è solo una minaccia: è il linguaggio di un ordine mondiale che torna a dividersi in blocchi, dove la paura torna ad essere diplomazia.

Foto: US DoD

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli

Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.