REPORTAGE DAL DONBASS – Avdiivka, la battaglia infinita

Avdiivka (Donbass)

“Siete qui per vedere la battaglia infinita?” – il comandante Akhra ci squadra con un sorriso tra l’ironico e lo schifato. Akhra non ama i giornalisti. E tantomeno accompagnarli al fronte. “Questa è una guerra, non un teatrino e io non sono il vostro attore. I protagonisti di questa battaglia sono i miei soldati. Se volete raccontate le loro storie andate da loro. Sono loro che combattono ogni giorno”.

Akhra ha 50 anni, mal portati, ed una faccia da mariuolo dell’Est. E’ arrivato qui dall’Abkhazia nel 2014 con un’unica idea, combattere nel nome della Russia. Da allora non ha mai rinunciato al ruolo da protagonista in una battaglia che dura a fasi alterne dal 2014 e rischia di venir ricordata come uno degli scontri più lunghi e sanguinosi di questo conflitto.

A quel tempo guidava con quattro amici una delle prime unità di volontari russi impegnati sulle linee a nord di Donetsk. Da allora poco è cambiato. Negli anni il fronte si è trasformato in una crudele ma immobile cornice di rovine fortificate.

Un fronte su cui si sono regolarmente infranti i tentativi dei filo-russi di conquistare il centro di Avdiivka e costringere gli ucraini ad arretrare le artiglierie che bersagliano il centro di Donetsk, capoluogo dell’omonima regione del Donbass secessionista e capitale dell’omonima Repubblica Popolare.

Akhra in tutti questi anni è sempre stato lì. Nel frattempo la sua unità, nata come un gruppuscolo di poche decine di uomini, si è trasformata nella brigata “Pietnashka” – la “brigata dei cinque” – in ricordo delle proprie origini.

Oltre al nome ha conservato anche la sua indipendenza. Al pari della più famosa Wagner di Yevgeny Prigozhin, la “Pietnashka” del comandante Akhra è rimasta, anche dopo l’annessione dei territori di Donetsk alla Russia dello scorso settembre, una delle poche compagnie militari private attive sul fronte ucraino.

E al pari della Wagner è composta quasi esclusivamente da volontari provenienti dalla Russia, dalle Repubbliche ex sovietiche e, in qualche caso, dall’Europa.

“Abbiamo avuto anche un italiano con noi, ma è tornato a casa qualche anno fa” – racconta Akhra mentre scendiamo nel piazzale della fabbrica in disuso trasformata in quartier generale della “Pietnashka”.

Un quartier generale costretto a spostarsi di settimana in settimana per evitare le salve di missili Himars che a Donetsk colpiscono, con regolarità quotidiana, obbiettivi civili e infrastrutture militari. Pochi minuti dopo nel piazzale si presentano Ivan, un ufficiale della brigata, due soldati e una Bukhanka, un acciaccato e rugginoso furgone prodotto negli anni 60 dalla Uaz sovietica, diventato famoso anche in Occidente grazie ai cartoni animati di Orso e Masha.

“Altri mezzi non ne abbiamo, sono tutti al fronte, dovete accontentarvi di questo ma alla fine vi conviene, viaggiate più sicuri”.

Le parole di Akhra acquistano un senso solo qualche chilometro dopo quando lo scoppiettante furgone a forma di pagnotta (da cui il soprannome di Bukhanka) incomincia ad affondare in un tratturo di fango e neve. Ivan, l’ufficiale che ci accompagna, intuisce la nostra perplessità e sbotta a ridere. “Questa Bukhanka è più vecchia di tutti noi, ma per arrivare vivi in trincea è meglio lei di un carro armato” – assicura mentre si stringe l’elmetto al mento e indica il cielo. Il suo incubo, ed il nostro, mentre muoviamo su questo rottame ambulante, sono i micidiali droni quadricotteri ucraini che scovano i bersagli e guidano il fuoco dell’artiglieria.

“Con questa – ci illude Ivan – possiamo sembrare civili e farla franca. Con un blindato gli ucraini ci avrebbero già fatti secchi a colpi di missili o di obice”. Fingiamo di credergli, ma è una penosa bugia. Il centro di Donetsk, capoluogo dell’omonimo territorio filo-russo, è 14 chilometri alle nostre spalle. E un chilometro fa abbiamo passato l’ultimo posto di blocco. Quello oltre il quale si muovono solo i militari diretti alle prima linee di Avdiivka. Dunque neppure la modesta Bukhanka può regalarci molte garanzie. Per capirlo basta sbirciare dai finestrini incrostati di fango e brina. Centro metri più avanti, riposano i rottami dilaniati di due furgoni come il nostro.

“Una settimane fa non c’erano” – nota preoccupato Viktor, il traduttore russo che c’accompagna. Ivan volta la testa dall’altra parte, finge di non sentire. Ora il sentiero s’infila in una macchia di betulle dove razzi e cannonate hanno fatto strage di rami e tronchi aprendo voragini di mota.

Tutt’attorno riecheggiano i colpi di artiglieria. Un blob ovattato per quelli in uscita, un fragore sismico e una scossa che scuote cuore e budella per quelli in arrivo. Ivan indica il punto in cui la sopraelevata di asfalto converge sopra la macchia di betulle, mentre l’autista, piegato su volante e acceleratore, fa planare l’acciaccato furgone sul tratturo di neve e melma. La salvezza è una spianata disegnata tra i piloni di cemento della vecchia autostrada. Mentre i colpi di mortaio e le sventagliate di mitragliatrice riecheggiano sopra le nostre teste la Bukhanka ci scarica davanti ad un bunker scavato sotto la sopraelevata.

Guerra di posizione

Le prime linee ucraine sono quattrocento metri oltre l’autostrada. “Italiano, benvenuto all’inferno” – mi saluta il soldato Sasha. Ha 27 anni, il volto coperto da un passamontagna e il pugno stretto intorno ad un Ak 12 con silenziatore.

Combatte qui da un po’, ma non ha scordato l’italiano imparato a Padova. “Mio padre ci ha lavorato sino al 2014 quando siamo tornati a Mosca a causa delle sanzioni”. A Mosca Sasha non c’è rimasto molto. “Se non difendiamo il nostro popolo in queste terre tra non molto lo dovremo difendere combattendo la Nato intorno alla nostra capitale. Per questo mi sono arruolato volontario. Ho scelto questo fronte perché da qui partono i missili Grad e Himars che fanno strage di civili a Donetsk. Ma anche perché avevo sentito parlare della “Pietnashka”.

Per capire cosa sia la Pietnashka basta un’occhiata ai soldati accovacciati sotto i piloni di cemento dell’autostrada mentre su quel tetto di asfalto si abbattono raffiche di mitragliatrice e colpi di mortaio.

A fianco di Sasha riposano un circasso dagli occhi a mandorla, un abkhazo e un altro russo. Ma su questo fronte né i volontari della Pietnashka, nè l’intervento diretto dell’esercito russo, schieratosi su queste linee dopo l’avvio dell’Operazione Militare Speciale, ha cambiato radicalmente la situazione.

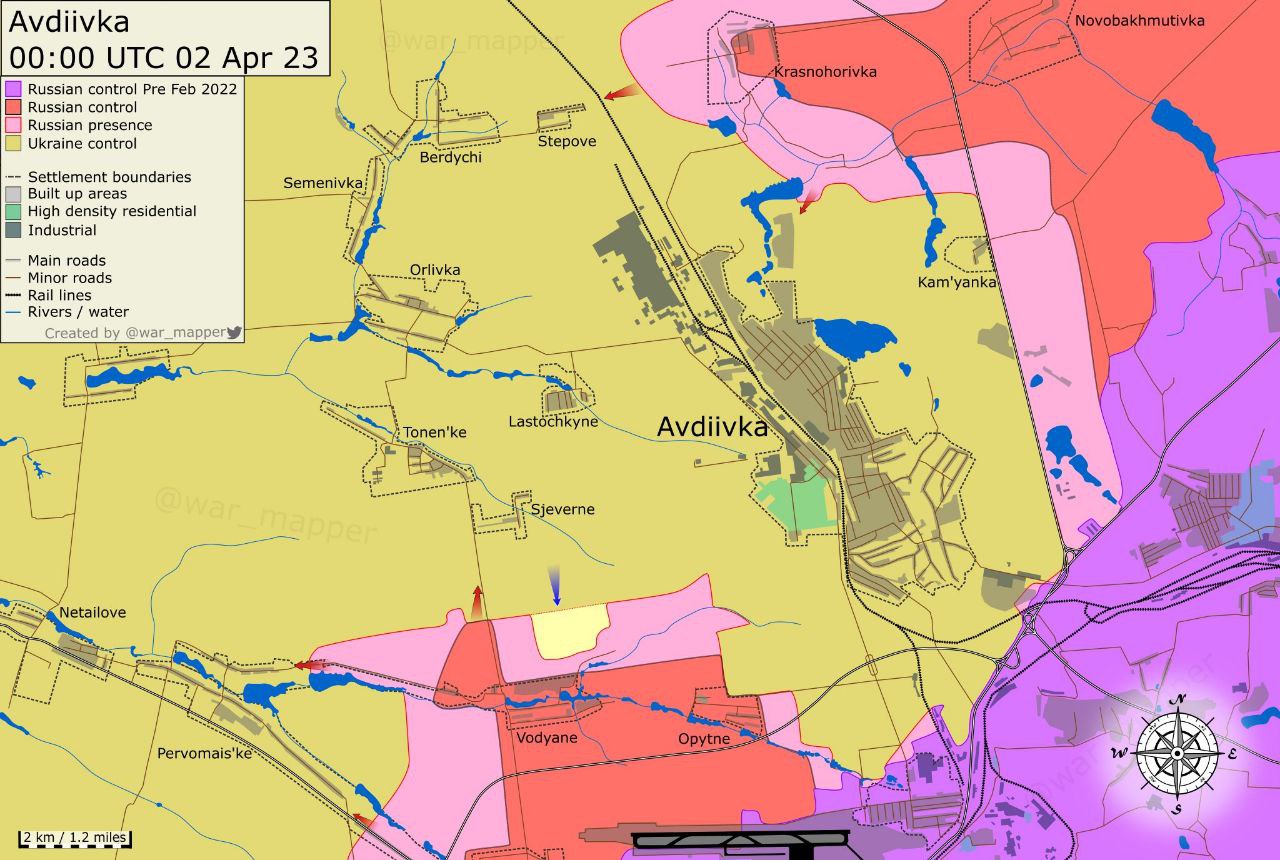

E anche le avanzate delle ultime settimane a nord e a sud della città potrebbero permetterne l’accerchiamento ma non hanno coinciso con un deciso sfondamento delle linee ucraine che proteggono il centro urbano.

Ivan, Sasha ed altri due soldati ci accompagnano verso un posto d’osservazione lungo il fronte. Appena oltre i piloni dell’autostrada il grigiore di pioggia e foschia lascia intravvedere le postazioni disegnate tutt’intorno al centro della cittadina e, più a nord, alla fabbrica Avdeyevskiy, un gigantesco complesso industriale da cui usciva, prima della guerra, buona parte del carbon coke consumato dalle industrie metallurgiche europee.

Le centinaia di granate cadute sull’abitato e sugli insediamenti industriali circostanti hanno trasformato Avdiivka in uno spettrale groviera molto simile a quello già visto a Mariupol durante l’assedio all’acciaieria Azov. Impossibile riprendere immagini di postazioni, mezzi o armi pesanti: rigidissime restrizioni poste per impedire al nemico la geolocalizzazione delle posizioni tenute dai russi.

“Vedi – mi spiega Ivan – in tutti questi anni gli ucraini hanno costruito decine di passaggi collegando la zona sotterranea della fabbrica di carbon coke con gli altri impianti. Per questo i nostri colpi d’artiglieria non fanno molto effetto”.

Gli obiettivi di Mosca

Intorno la roccaforte sotterranea si stende uno scenario apocalittico non molto diverso da quello di Bakhmut. In effetti, per quanto l’assedio condotto dai combattenti del Gruppo Wagner 90 chilometri più a nord abbia mediaticamente oscurato gli altri fronti, Avdiivka resta un punto cruciale dell’offensiva lanciata dall’esercito russo a partire da fine gennaio. Qui Mosca e i suoi alleati puntano soprattutto ad allontanare le linee ucraine dal centro abitato di Donetsk.

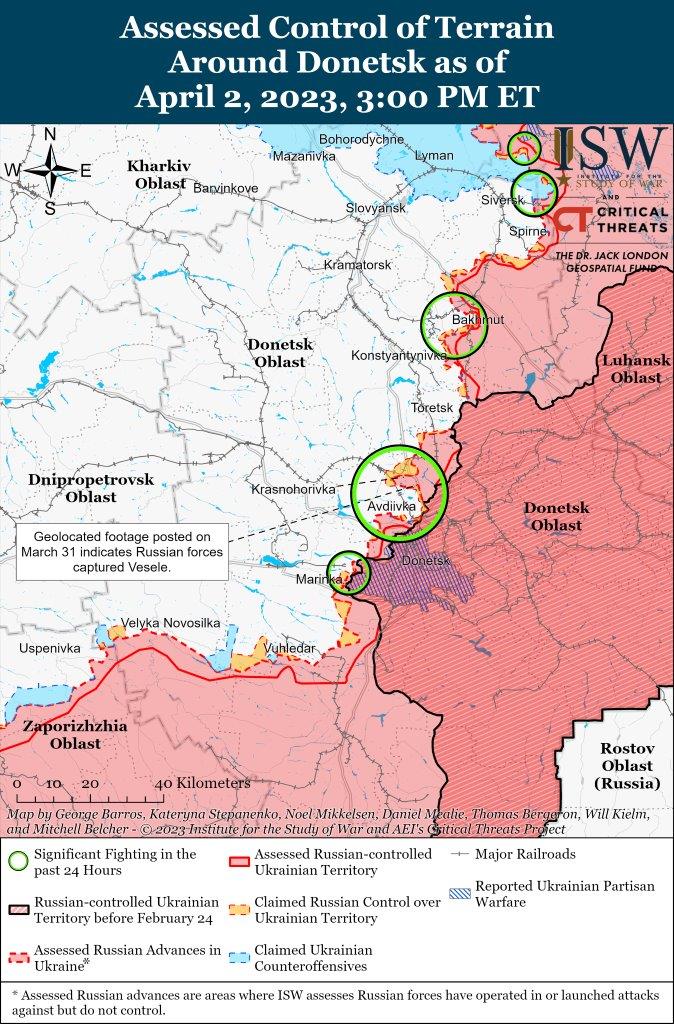

Un obbiettivo essenziale per far capire agli abitanti del capoluogo che la Russia è decisa a garantire la sicurezza di tutti i territori annessi a fine settembre. Più a nord l’offensiva punta, invece, a chiudere in una morsa i territori della regione del Donetsk ancora nelle mani dell’esercito ucraino. Bakhmut (dove in queste ore anche il centro della città sembra essere caduto in mano ai russi a quanto rivelato dal Gruppo Wagner) è il fulcro di un’operazione ben più ampia che si snoda dall’asse settentrionale di Svatovo e Kreminna, a nord di Lysychansk, scende verso Marinka a sud di Donetsk e si chiude – 260 chilometri più sotto – sul versante meridionale di Vuhledar.

La grande sacca che inizia prender forma – da Svatovo a nord e Vuhledar a sud – è studiata per chiudersi a ovest di Bakhmut inglobando Kramatorsk e Slovyansk, ovvero gli ultimi territori del Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Ovviamente il successo dei piani di Mosca – come risulta evidente anche qui ad Avdiivk – è seriamente compromesso dalla lentezza delle avanzate frenate su questo fronte, come su quello di Bakhmut, dall’accanita resistenza dell’esercito ucraino.

Un esercito che oltre a difendere postazioni fisse può contare sull’intelligence messagli a disposizione dalla Nato, sulle forniture di armi occidentali e sulle direttive dei comandi atlantici sempre pronti a garantire una consulenza strategica o tattica.

La trasformazione del conflitto in un’interminabile guerra d’attrito ha sicuramente prodotto enormi vuoti nelle file di entrambi gli schieramenti come dimostrano le cataste di bare viste da chi scrive dentro e fuori l’obitorio dell’ospedale di Lugansk.

Avdiivka è un altro punto caldo di questa carneficina. Nove anni di guerra hanno trasformato la cittadina, abitata a suo tempo da trentamila abitanti, in una distesa di rovine. A fine marzo tra quelle macerie sopravvivevano, secondo le notizie rimbalzate sui canali ucraini di Telegram, qualche centinaio di abitanti, in gran parte anziani, e un paio di famiglie con cinque bambini.

Ma dal 27 marzo anche il destino di questi sopravvissuti è cambiato. Da quel giorno le autorità militari di Kiev hanno trasformato i resti di Avdiivka in un territorio “off limits” imponendo l’evacuazione forzata degli ultimi sopravvissuti, proibendo l’accesso a giornalisti e operatori umanitari, e tagliando tutte le linee telefoniche.

Dietro la misura si nasconde il timore che tra quei sopravvissuti, costretti ad una vita da sepolti vivi in cantine e scantinati, si nascondano numerosi filo russi pronti a trasmettere informazioni al nemico e favorirne l’avanzata. In verità le nuove tecnologie tra cui l’impiego di droni rendono in parte obsolete queste paure.

I limiti delle forze russe

“Con i droni teniamo sotto sorveglianza ogni angolo di quelle rovine, l’unica cosa che non vediamo è quello che succede sottoterra” – mi spiega Serge, un 34enne francese che combatte tra le fila della “Pietnashka” da oltre cinque anni ed è il responsabile di un’unità d’osservazione dotata di quadricotteri di fabbricazione cinese.

“La vera assurdità – si lamenta – è che i russi in otto anni di guerra non abbiano mai capito la necessità di produrre dei droni. Quando se ne sono accorti hanno dovuto chiedergli agli iraniani. Noi invece come tante altre unità ce li siamo comprati su internet grazie alle collette dei nostri sostenitori.”

Serge, conosciuto come il “grillo parlante” della Brigata, non lesina le critiche ai comandi russi. “Manca il coordinamento, mancano i mezzi e molto spesso mancano le competenze. Su questo fronte la Pietnashka e le altre unità sono in rivalità tra di loro per garantirsi le forniture di auto, armi e munizioni. Ma, cosa ancor più grave, le varie unità, compresa la nostra, non comunicano tra loro e i generali russi non sono in grado di risolvere questi problemi.

Dai primi di febbraio, quando è iniziata l’offensiva su questo fronte, siamo avanzati di pochi metri e abbiamo perso un sacco di uomini. Il 7 febbraio ci è stato ordinato di avanzare nella zona industriale abbiamo obbedito, ma abbiamo lasciato sul terreno 31 dei nostri ragazzi più esperti per andare all’assalto di una postazione sotto il fuoco della loro artiglieria. Il tutto per ordine di un generale che non conosceva le posizioni”.

A giustificare l’incompetenza di alcuni generali e gli insuccessi russi ci prova Sergey Gritzay, un 48enne ex tenente colonnello dell’esercito russo che ha scelto di combattere tra le fila della brigata.

“Il problema è che negli ultimi vent’anni la Russia non ha mai preso sul serio la possibilità di uno scontro con l’Occidente. Non ci siamo mai sentiti nemici dell’Europa e abbiamo pensato che trattati e negoziati sarebbero bastati, grazie anche alla deterrenza nucleare, a risolvere ogni disputa. Insomma abbiamo considerato la guerra un’eventualità del passato e ci siamo ritrovati a combatterla con generali e unità inadeguate”.

Nonostante questi problemi l’esercito russo e le varie unità di Donetsk a marzo sono riusciti rompere lo stallo ed a muovere verso Krasnogorovka e Vesyoloe, due quartieri nord orientali della città dove in precedenza erano falliti tuti i tentativi di avanzata. A Kamenka, sempre sul lato orientale della città, invece gli ucraini sarebbero ripiegati consegnando ai russi alcune posizioni.

Due movimenti che potrebbero preludere all’accerchiamento della città da tre lati sulla falsariga di quanto successo prima a Soledar e poi a Bakhmut. Movimenti che spiegano anche perché le autorità ucraine abbiano deciso di sfollare i civili e chiudere le comunicazioni.

Successi importanti per chi guarda lo scenario complessivo dell’assedio, ma irrilevanti per gli occhi sgranati di Stanislav, un volontario appena rientrato da un avamposto oltre la sopraelevata. “Sono qui da due mesi e da allora non facciamo altro che avanzare ed indietreggiare mentre i colpi d’artiglieria piovono ovunque. Ogni giorno vedo la morte in faccia, ma in questo inferno non cambia mai niente”.

Bombe e mine sulla città di Donetsk

Del resto anche gli abitanti dell’area urbana vivono in un certo senso in “prima linea”, esposti all’artiglieria e alle mine lanciate dalle truppe ucraine.

L’avviso diffuso sui telefonini risveglia la città alle sei di mattina “In seguito al bombardamento del distretto di Petrovsky a Donetsk nelle vie Pavlov, Pobeditelei Vyatskaya e Lesya Ukrainka sono state trovate delle mine Lepestok . Chiamate il 101 se le trovate”. A Donetsk, le mine Lepestok (petalo), soprannome russo degli ordigni a grappolo PFM-1, non sono una novità.

Dalla scorsa estate sono il flagello di chi abita nelle zone di Kirovsky e Petrovskyi, i due quartieri sud occidentali affacciati sul fronte di Marinka distante una quindicina di chilometri. Raggiungere le strade in cui sono stati disseminati gli ordigni non è difficile. Una volta usciti dal centro e imboccata la Kirova Uliza in direzione sud basta mettersi al seguito del convoglio di camion, furgoni e fuoristrada con le insegne del Ministero per le Situazioni di Emergenza diretto a sirene spiegate verso il distretto Petrovsky. La corsa termina all’inizio di Pobeditelei Vyatskaya, una strada dissestata e fangosa che attraversa un quartiere di modeste casette suburbane circondate da giardini e orti.

“Alt, alt bloccate il traffico – grida il capitano Dmitri mentre salta giù dalla Lada Niva e fa segno al camion di mettersi per traverso per chiudere l’accesso alla strada. Dal cassone scendono una ventina di genieri in giubbotto anti proiettile che dopo essersi divisi in squadre di tre o quattro uomini afferrano delle lunghe aste di metallo e incominciano a battere viottoli e abitazioni intorno alla strada principale. Per trovare le mine non occorre spingersi troppo lontano.

La prima “PFM 1” è caduta ad appena trenta metri dal camion infilandosi tra la melma e la sporcizia di un canale di scolo che costeggia la staccionata di un orto. Solo l’occhio esperto del giovane geniere, pronto a segnalarla appoggiandoci accanto una bandierina rossa, riconosce il profilo di quelle due micidiali alette di plastica mimetica rese praticamente invisibili dal fango e dai ciuffi di erba che le circondano.

“Queste per noi militari sono le PFM-1 – spiega il capitano Dmitri – ma per i civili che hanno imparato a riconoscerle sono semplicemente “mine petalo” perché dalla forma ricordano il petalo di un fiore. Gli ucraini – continua il capitano – le sparano con l’artiglieria dalle retrovie di Marinka, il razzo da 220 mm o la granata da mortaio pesante da 240 mm si aprono in aria e le mine riunite in contenitori da 72 o 36 pezzi si disperdono tutt’attorno. Come vedete sono pericolosissime perché molto spesso affondano nel terreno umido di neve o pioggia. E chi non fa troppa attenzione stenta a vederle anche sull’asfalto”.

Lunga 12 centimetri e pesante appena 80 grammi la “PFM 1” è la copia esatta della mina americana “Blu 43” impiegata nel 1970 per ostacolare la marcia dei guerriglieri vietcong che dalle piste del cosiddetto “sentiero Ho Chi Min” scendevano dalle alture del Laos per poi infiltrarsi nel Vietnam del Sud.

I sovietici dopo averla riprodotta integralmente iniziarono a impiegarla in Afghanistan. Tra il 1979 e il 1989 gli ordigni vennero disseminati intorno ai villaggi controllati dai mujaheddin causando centinaia di mutilazioni tra i bambini che le raccoglievano scambiandole per giocattoli. Per quanto contengano soltanto 40 grammi di esplosivo liquido, insufficiente nella maggior parte dei casi ad uccidere sul colpo un adulto, le mine petalo sono in grado di staccar di netto un piede o una mano. Ma l’insidia peggiore sono le sue dimensioni che la rendono praticamente invisibile. “Siamo terrorizzati è la terza volta che le tirano su questo quartiere.

La vita qui sta diventando un incubo…. le troviamo dappertutto… negli orti, sul marciapiede, sul tetto delle automobili e sui davanzali delle finestre. Siamo terrorizzati non abbiamo più nemmeno il coraggio di uscir di casa” – strilla Irina affacciatasi in pigiama da un cancello a lato della strada. “Venite, venite a vedere cosa è successo qui” – urla intanto il capitano Dmitri mentre ci fa segno di seguirlo in una strada laterale.

Una squadra di suoi uomini ascolta Yuri, un abitante che indica con aria disperata il sentierino tra il cancello esterno della sua casa e l’orto sul retro. “Guardate è infestato di mine. Mi sono svegliato sono uscito a dar da mangiare al cane e me le sono trovate ovunque dall’uscita di casa al giardino. Il cane ne stava perfino annusando una”.

Una volta resosi conto che il numero di ordigni piovuti nella notte è ben più alto del previsto Dmitri si porta all’orecchio la radio e chiama l’auto rimasta a lato della strada. Qualche minuto dopo arriva Olga, una donna sottufficiale con in mano un drone e il relativo telecomando.

“Il problema di questi ordigni – spiega – è l’auto-attivazione che li fa esplodere dopo un certo numero di ore e rende impossibile il loro disinnesco. Dunque dobbiamo assolutamente trovare tutti quelli finiti sui tetti o intorno alle abitazioni dove al momento non possiamo accedere perché non c’è nessuno in casa.”

Mentre il quadricottero si alza in cielo e Olga si concentra sul piccolo schermo un gruppo di genieri si prepara a far brillare gli ordigni ritrovati.

L’operazione, decisamente non molto tecnologica, inizia tagliando a metà delle bottiglie di plastica e legando l’imbocco alle aste di metallo. Poi un geniere con visiera e tuta anti-esplosione si avvicina alle mine già individuate e manovra con l’asta fino a raccoglierle una ad una nella mezza bottiglia di plastica per deporle, infine, su uno spesso straccio imbevuto di benzina.

Il passo successivo è dar fuoco allo straccio e attendere, a debita distanza, l’esplosione dell’ordigno. “Siamo costretti a far così perché a causa dell’auto-attivazione e della conseguente esplosione – di cui non conosciamo i tempi – non possiamo né disinnescarli, né portarli via rischiando di saltar in aria durante il trasporto”.

Ma i casi più pericolosi sono quelli in cui l’allarme non si diffonde immediatamente – “Soprattutto nei primi tempi gli abitanti dei quartieri non si accorgevano che l’esplosione di un razzo era seguita dalla dispersione delle mine e così oltre ad arrivare sul posto con molte ore di ritardo trovavamo dei bambini intenti a curiosare intorno agli ordigni.

Ma quelli sono i casi in cui è andata bene. In altri non siamo arrivati in tempo e i bimbi hanno perso braccia e gambe”.

Armi vietate e indifferenza internazionale

L’utilizzo delle mine petalo disseminate per ordine dei comandi di Kiev sui quartieri di una città da oltre un milione di abitanti e lontano da installazioni militari non sembra produrre alcuna reazione internazionale. Né la Nato, né l’Unione Europea, né le Nazioni Unite sono intervenute per condannare e sanzionarne l’impiego Un silenzio inspiegabile trattandosi di un ordigno messo al bando da quel Trattato di Ottawa firmato, fino ad oggi, da 176 paesi.

Inclusa l’Ucraina firmataria sia del trattato nel 2005 sia, nel 2012, di un’intesa con l’Unione Europea e la Nato (più precisamente con la NSPO ovvero l’Organizzazione di approvvigionamento e supporto dell’Alleanza) in base alla quale l’Ue s’impegnava a versare a Kiev 3,6 milioni di euro in cambio dell’impegno a distruggere 3,3 milioni ei quasi 6 milioni di “PFM-1 rimaste nei suoi magazzini dopo l’era sovietica.

Ma da allora l’Ucraina ha proceduto all’eliminazione di appena 568.248 ordigni e ne continua a utilizzare i restanti 5,4 milioni disseminandoli sui territori controllati dai russi.

L’indifferenza di Europa e Alleanza Atlantica non si limita all’impiego delle mine petalo. Come testimoniano il tetto sfondato del teatro dell’Opera, le palazzine sventrate e la sempre più lunga lista delle vittime, su Donetsk cadono quotidianamente anche i razzi degli americani Himars e le granate da 155 millimetri sparate dagli obici francesi Caesar.

Armi che in base agli accordi stretti con la Nato dovrebbero venir impiegate soltanto contro obbiettivi militari. Stranezza ancor più rilevante nel caso dei razzi lanciati dagli Himars i cui obbiettivi dovrebbero venir preventivamente autorizzati dai comandi americani dopo la disanima delle coordinate e della natura del bersaglio.

Accordi evidentemente non rispettati dai comandi ucraini quando si tratta di allargare la rappresaglia ai principali centri filo russi.

E a rendere ancora più spietati e indiscriminati i bombardamenti sul centro di Donetsk s’è aggiunto l’utilizzo dei droni per colpire obbiettivi civili o, peggio, i soccorritori intervenuti sul luogo di una precedente esplosione. Un’attività rivendicata palesemente su Tik Tok dove, a fine febbraio, sono comparse le immagini trasmesse da un drone mandato a monitorare gli effetti di un Himars caduto su una palazzina di Donetsk.

Immagini seguite pochi minuti dopo dall’arrivo di un secondo missile che – grazie alle coordinate fornite dal velivolo senza pilota – colpiva con devastante precisione un’ambulanza intervenuta sul posto uccidendo quattro soccorritori tra cui due volontarie poco più che ventenni. Un episodio di inutile crudeltà registrato con la stessa indifferenza riservata all’impiego di mine e ordigni proibiti da tutte le convenzioni internazionali.

Foto di Gian Micalessin e Ministero Difesa russo

Mappa: @war_mapper e Insititute for the Study of the War

Leggi anche:

Zelensky: “Occorrono più armi e munizioni per la controffensiva”

Il futuro di Prigozhin e del Gruppo Wagner si gioca a Bakhmut?

Gian MicalessinVedi tutti gli articoli

Nato a Trieste nel 1960, è uno dei più noti e apprezzati reporter di guerra italiani. Dal 1983 ha seguito sul campo decine di conflitti inclusi i più recenti in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Ucraina. Reporter e opinionista per Il Giornale e il sito Gli Occhi della Guerra, nella sua carriera ha collaborato con Corriere della Sera, Repubblica, Panorama, Libération, Der Spiegel, El Mundo, L'Express e Far Eastern Economic Review oltre che con le emittenti televisive CBS, NBC, Channel 4, TF1, France 2, NDR, TSI, RaiNews24, RaiUno, Rai 2, Canale 5 e LA7. Per il suo lavoro di reporter di guerra ha ricevuto il Premio Antonio Russo (2003), il Premio giornalistico Cesco Tomaselli (2007) e il Premio Ilaria Alpi (2011).