Il nuovo militarismo della Germania

“Il problema del militarismo è il problema del giusto rapporto tra arte dello Stato e tecnica militare. È una valutazione e considerazione eccessiva della professione militare, che deforma i termini di quel rapporto. Il militarismo è sempre presente là dove viene unilateralmente accentuato il lato aggressivo della politica e dove le (reali o presunte) necessità tecniche della condotta della guerra prendono il sopravvento sulle riflessioni di una serena arte dello Stato”.

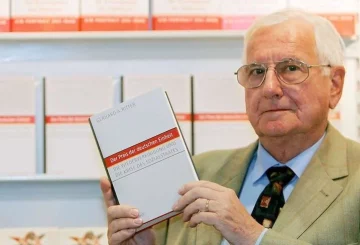

Si tratta probabilmente della più esaustiva definizione del militarismo, fornita dallo storico tedesco Gerhard Ritter (1888-1967) nella sua trilogia “I Militari e la Politica nella Germania Moderna”, pubblicata in Germania nel 1954 e in Italia nel 1967.

Ritter (nella foto sotto) si era posto il problema di spiegare come la sua Nazione fosse giunta storicamente “a professare un militarismo così radicale, senza precedenti nella storia dell’umanità, da diventare schiava di un demone che ha fatto del buon nome tedesco oggetto di terrore e di orrore per l’Europa”.

Il peso del militarismo nella storia della Germania moderna rappresenta uno dei maggiori problemi affrontati dalla storiografia tedesca dopo che il crollo del Terzo Reich portò gli studiosi a ripensare criticamente l’esperienza nazista alla luce di una più ampia e complessa visione della storia della Germania unita.

L’aggressività manifestata dalla Germania nella prima e nella Seconda guerra mondiale aveva spinto storici e pubblicisti non tedeschi ad affrontare per primi il problema del militarismo. Ma in seguito, nella stessa Germania, si avvertì l’esigenza di approfondire le ragioni che avevano portato le forze armate a pesare come elemento di primissimo piano nella lotta politica di questo Paese.

In tale contesto, l’opera di Ritter (circa 2.100 pagine) frutto di decennali ricerche d’archivio iniziate già nel corso del Secondo conflitto mondiale, analizzò il rapporto fra il mondo politico e quello militare nei due secoli che corrono dall’avvento al potere di Federico il Grande alla Seconda guerra mondiale.

Lo storico individuò i tratti “militaristici” del mondo spirituale tedesco fin da Fichte ed Hegel e identificò il periodo d’incubazione del militarismo tedesco nella sua forma specifica moderna nel periodo intercorrente tra la caduta di Bismark e lo scoppio della Prima guerra mondiale. Fu durante lo sviluppo di quest’ultima, a detta di Ritter, che l’autocoscienza del militarismo puro raggiunse il suo apice con il trionfo del mestiere delle armi sull’arte dello stato, ma è con il movimento hitleriano che si completò definitivamente.

“Lo spirito del bellicismo assoluto, politicamente cieco, si trasmette dai comandanti dell’esercito e della flotta ai dirigenti politici, così da provocare la situazione storicamente nuova e addirittura incredibile, in cui i militari dovettero opporsi al cieco militarismo dei Capi dello stato”.

Mentre scriviamo, siamo testimoni del radicale cambiamento di paradigma della politica di difesa tedesca, tradizionalmente riservata e limitata, a una molto più assertiva e visibilmente militare, avviata dal Cancelliere protempore Scholz già all’indomani dell’avvio del conflitto ucraino e decisamente affermata dal subentrante Merz.

È dunque lecito chiedersi se stiano riemergendo le condizioni descritte da Ritter. Ovvero, se i tratti militaristici della leadership politica e militare di Berlino da lui citati, in qualche modo sopiti ma forse mai domati, stiano nuovamente mettendo in pericolo la relazione tra il mestiere delle armi e “l’arte dello stato”.

Le recenti dichiarazioni del Cancelliere Merz nel giorno del suo insediamento, secondo le quali la massima priorità del suo governo è quella di costruire l’esercito più potente d’Europa, non sono certo incoraggianti.

D’altronde, l’aumento delle spese per la difesa e il potenziamento delle forze armate (la Bundeswehr) sono state le prime iniziative del nuovo corso della politica militare tedesca.

Il riarmo tedesco che, secondo le parole di Merz, dovrebbe guidare anche quello dell’Europa è sostenuto da un allineamento politico particolarmente allarmante che coinvolge, oltre al cancelliere, anche la massima carica dello Stato tedesco, fino ad arrivare alla presidente (tedesca) della Commissione europea.

È stato il Presidente della Repubblica Walter Steiner, nel suo discorso di apertura della Conferenza sulla sicurezza di Monaco dello scorso febbraio, a garantire che la Germania avrebbe aumentato le spese militari, a prescindere dal risultato delle elezioni che si sarebbero tenute di lì a una settimana. E Ursula von der Leyen, che non a caso ha parlato subito dopo, ha introdotto il tema del riarmo dell’Europa e della necessità di superare anche il 2% dei PIL europei per soddisfare le nuove esigenze della difesa.

Ma ci sono altri segnali preoccupanti che vanno al di là del semplice aspetto dell’aumento delle spese militari. E questi segnali indicano una trasformazione strutturale del modo in cui la Germania pensa e attua la politica di difesa. Al riguardo, due recenti studi pubblicati proprio in Germania, mettono in evidenza il rischio che i cambiamenti in atto possano minare il principio fondamentale del controllo civile sulla difesa, aprendo un dibattito su una possibile militarizzazione della politica di sicurezza tedesca.

Quali sono questi cambiamenti? Ecco alcuni esempi. A livello discorsivo e culturale in generale, è emersa una normalizzazione del linguaggio della forza e della deterrenza e un’accettazione dell’uso della forza come legittimo strumento politico. Inoltre, l’intervento pubblico dei generali, così come la loro visibilità nei media e nei processi decisionali, è aumentata dopo l’invasione russa.

Infatti, i militari non solo hanno guadagnato posizioni direttive all’interno del Ministero della Difesa, ma guidano anche reparti tradizionalmente civili, come quello per il procurement degli armamenti e per il personale, con meno ostacoli burocratici e maggiore autonomia dell’esecutivo.

Sei dei dieci dipartimenti principali del Ministero sono ora guidati da personale militare (dato aggiornato al 2024), una novità rispetto al tradizionale equilibrio a favore dei funzionari civili. In tale contesto, è in atto la crescente centralizzazione e semplificazione dei processi decisionali nella difesa, il che può indicare una tendenza verso un approccio più “esecutivo” e meno parlamentare.

Infine, sebbene la ministra o il ministro della difesa resti formalmente al vertice, l’autorità operativa e strategica del Chief of Defense è cresciuta, anche nel campo della pianificazione e delle operazioni sul territorio nazionale.

In pratica, l’urgenza di risposte rapide alla crisi ucraina ha portato i vertici politici a fare più affidamento sugli alti ufficiali per la definizione delle priorità strategiche, in particolare nella preparazione della Strategia di Sicurezza Nazionale tedesca. La nomina di Johann Wadephul, deputato conservatore, ex militare, ex banchiere decisamente pro-Kiev, a Ministro degli esteri rientra perfettamente nel quadro appena delineato.

Ma i tedeschi, di tutto questo, cosa ne pensano? Un sondaggio condotto dall’emittente pubblica tedesca ARD lo scorso mese di marzo ha rilevato che il 66% degli intervistati ritiene giusto aumentare la spesa per la difesa e la Bundeswehr, mentre il 31% ha affermato che la spesa dovrebbe rimanere la stessa o essere tagliata ulteriormente.

Il sondaggio ha anche evidenziato che il 59% degli intervistati concorda sul fatto che la Germania dovrebbe aumentare significativamente il proprio debito per “far fronte ai prossimi compiti, soprattutto nella difesa e nelle infrastrutture militari“.

In Germania, l’opinione pubblica è cambiata dall’aprile 2024, quando un sondaggio aveva indicato che il 46% era favorevole alla reintroduzione della coscrizione obbligatoria. Dati recenti mostrano che questo numero è salito al 49%.

In particolare, i cittadini più anziani (dai 50 anni in su) sono in gran parte favorevoli al ripristino della leva, mentre i cittadini più giovani (di età compresa tra i 18 e i 29 anni) si oppongono in gran parte, evidentemente a causa della prospettiva di essere arruolati loro stessi. Alla domanda se la coscrizione debba valere anche per le donne, l’opinione pubblica è quasi equamente divisa, con il 48% a favore e il 35% contro. Tuttavia, tra le donne, c’è una leggera maggioranza contraria all’idea del servizio obbligatorio.

L’attuazione di un tale cambiamento richiederebbe una modifica della costituzione con una maggioranza di due terzi sia nel Bundestag che nel Bundesrat. Inoltre, persistono discussioni sulla durata del servizio militare. In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che, attualmente, il personale in servizio nella Bundeswehr si attesta su circa 183.000 unità, oltre a 80.000 dipendenti civili, per un totale di circa 260.000 persone.

L’ispettore generale Carsten Breuer ha indicato che affinché la Germania adempia efficacemente ai suoi impegni con la NATO, le forze armate dovrebbero espandersi a 460.000 uomini. Un obiettivo molto ambizioso e difficilmente realizzabile vista la scarsa motivazione dei giovani tedeschi ad arruolarsi per combattere la Russia.

Per tornare dunque alla nostra domanda iniziale, si può affermare che almeno gli elementi primari di un possibile “avvelenamento” del rapporto tra il mestiere delle armi e arte dello stato siano già in campo nel Paese che ne fu a suo tempo devastato.

Ma in questo discorso c’è anche il sospetto che il nuovo militarismo del Ventunesimo secolo sia alimentato, oltre che da indubbie radici culturali, anche da un fattore molto più potente dell’ideologia: gli interessi delle multinazionali che vedono nel militarismo, e del conseguente riarmo, non solo della Germania, un’occasione irripetibile per accrescere i propri profitti.

Il fatto che il Cancelliere Merz sia stato il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di BlackRock Deutschland, la filiale tedesca del colosso statunitense, una delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo, non ci incoraggia affatto. E il paradosso sta nel fatto che sembra proprio che sia la politica a richiedere un accresciuto ruolo dei militari per perseguire i propri interessi.

Rimane da vedere in che misura la compagine militare si presterà al gioco o svolgerà, come raccontato da Ritter, il ruolo di oppositrice o, quantomeno, di voce dissonante delle radicali decisioni della politica.

L’esercito, diceva Ritter, “deve essere considerato come uno strumento dell’arte dello Stato da adoperare con la massima cautela, per scopi ben determinati e delimitati in modo preciso”. Per noi che viviamo quest’epoca di militarismo “indotto”, deve essere molto più di un auspicio. Un riferimento da seguire, un principio da affermare in ogni occasione e ad ogni costo.

Immagini: MSC e Bunbdeswehr

Maurizio BoniVedi tutti gli articoli

Nato a Vicenza nel 1960, è stato il vice comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell'Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo). Ha comandato la brigata Pozzuolo del Friuli, l'Italian Joint Force Headquarters in Roma, il Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito a Civitavecchia e il Regg. Artiglieria a cavallo a Milano ed è stato capo ufficio addestramento dello Stato Maggiore dell'Esercito e vice capo reparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma. Giornalista pubblicista, è divulgatore di temi concernenti la politica di sicurezza e di difesa.