Il Pentagono di Trump: dimissioni e licenziamenti ridisegnano la leadership militare

L’ammiraglio Alvin Holsey, comandante del Southern Command degli Stati Uniti, con giurisdizione su tutte le operazioni militari statunitensi nell’America Centrale, Sud America e nei Caraibi, essenzialmente tutto il continente americano a sud del Messico, ha annunciato la scorsa settimana le sue dimissioni con effetto dalla fine dell’anno.

Una decisione che arriva meno di dodici mesi dopo la sua nomina, e nel pieno della più grande operazione militare della sua carriera trentasettennale, ovvero l’escalation delle operazioni nel Mar dei Caraibi contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga, ordinate dall’amministrazione Trump.

La notizia, riportata dal New York Times e da moltissime altre testate e media del mainstream statunitense e internazionale, molto meno dai giornali e dalle televisioni europee e nazionali, getta nuova luce su un fenomeno che sta caratterizzando il secondo mandato di Donald Trump: il più massiccio ricambio della leadership militare americana dai tempi del dopoguerra.

Un ricambio che senatori democratici e repubblicani, ex segretari alla Difesa e analisti militari definiscono senza precedenti e allarmante.

Secondo fonti dell’amministrazione che hanno parlato sotto anonimato, Holsey (nella foto a lato) avrebbe espresso crescenti preoccupazioni sulla legalità delle operazioni militari nel Mar dei Caraibi dove, dal settembre scorso, forze speciali statunitensi hanno colpito almeno cinque imbarcazioni al largo delle coste venezuelane, uccidendo 27 persone.

L’amministrazione sostiene si trattasse di trafficanti di droga, ma non ha ancora fornito prove pubbliche a supporto di queste affermazioni. In ogni caso, gli esperti di diritto internazionale hanno contestato la legittimità di queste operazioni in quanto un gruppo non statale può essere considerato belligerante in un conflitto armato, e quindi i suoi membri possono essere presi di mira ed eliminati sulla base del loro status, solo se si tratta di un gruppo armato organizzato, con una struttura di comando definita, e impegnato in azioni ostili.

Tutti requisiti, questi, che sappiamo benissimo non sussistere e Holsey sarebbe stato largamente escluso dal processo decisionale. Infatti, le operazioni sono state condotte dalle forze speciali USA sotto la direzione diretta della Casa Bianca, bypassando il comandante del Southern Command sotto la cui responsabilità dovrebbe ricadere l’impiego, ad oggi, dei circa 10.000 militari statunitensi già schierati nell’area, per lo più nelle basi di Porto Rico, ma anche circa 2.200 Marines su navi d’assalto anfibie, otto navi da guerra della Marina e un sottomarino.

Il senatore Jack Reed (nella foto a lato), democratico del Rhode Island e massimo esponente democratico della Commissione per le Forze Armate del Senato, è stato esplicito nella sua critica: “In un momento in cui le forze statunitensi si stanno ammassando nei Caraibi e le tensioni con il Venezuela sono al punto di ebollizione, le dimissioni del nostro massimo comandante militare nella regione inviano un segnale allarmante di instabilità nella catena di comando” riporta il New York Times.

Ma le dimissioni di Holsey riguardano le ultime di una lunga serie di comandanti regionali che hanno dovuto abbandonare prematuramente il proprio incarico, e s’inseriscono in un contesto molto più ampio. Come ha osservato il deputato Adam Smith, democratico di Washington: “Prima di Trump, non riesco a pensare a un comandante di un Combatant Command che abbia lasciato il suo posto in anticipo, mai”.

I numeri sono eloquenti. Più di una dozzina di generali e ammiragli di alto rango sono stati licenziati o si sono dimessi da quando Trump è tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Tra questi, figure di primissimo piano: il generale Charles Q. Brown Jr., secondo afroamericano a ricoprire la carica di Presidente del Joint Chiefs of Staff (il successore di Mark Milley); l’ammiraglio Lisa Franchetti, prima donna a comandare la Marina e prima donna a far parte del Joint Chiefs of Staff; la viceammiraglio Shoshana Chatfield (nella foto a lato), rappresentante militare degli Stati Uniti presso il comitato militare della NATO; il generale Timothy Haugh, direttore della National Security Agency.

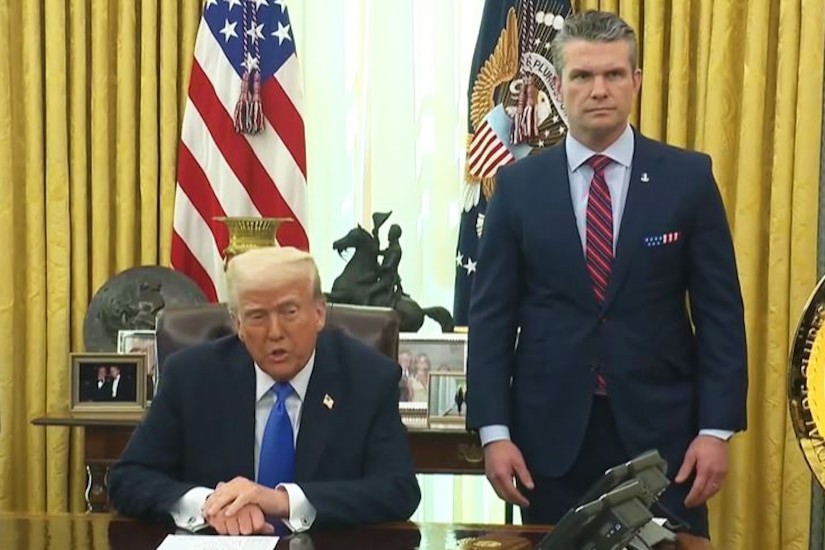

Molti degli ufficiali rimossi sono persone di colore e donne. Nel suo libro del 2024, il segretario alla Guerra Pete Hegseth aveva definito Franchetti una “assunzione DEI” (Diversity, Equity and Inclusion), scrivendo sarcasticamente: “Se le operazioni navali ne soffrono, almeno possiamo tenere la testa alta. Perché almeno abbiamo un altro primato! La prima donna membro del Joint Chiefs of Staff, evviva”. D’altronde, il 30 settembre scorso, in un’iniziativa senza precedenti nella storia militare americana recente, Hegseth aveva convocato presso la base dei marines di Quantico, in Virginia, centinaia di generali e ammiragli da tutto il mondo.

L’ordine era arrivato con appena una settimana di preavviso. In quell’occasione il messaggio del Segretario alla Difesa era stato tanto chiaro quanto perentorio: Se le parole che sto pronunciando oggi vi facessero sprofondare il cuore, allora dovreste fare la cosa onorevole e dimettervi”.

Nel suo discorso di 45 minuti, Hegseth ha annunciato dieci nuove direttive volte a trasformare radicalmente la cultura militare americana. Tra queste:

- l’applicazione degli “standard fisici maschili” per tutti i ruoli di combattimento, anche se ciò significasse escludere le donne;

- la revisione delle definizioni di “leadership tossica”, “bullismo” e “molestie”;

- l’eliminazione di tutti i programmi legati alla diversità;

- nuove regole sui peli facciali e gli standard di toelettatura.

Contestualmente, il Segretario aveva promesso ulteriori cambiamenti nella leadership: “la nuova rotta è chiara, via i Chiarelli, i McKenzie e i Milley. E dentro gli Schwarzkopf e i Patton. Ci saranno altri cambiamenti nella leadership, di questo sono certo. Non perché lo vogliamo, ma perché dobbiamo.”

Le preoccupazioni non riguardano solo il numero di licenziamenti, ma anche le modalità e le motivazioni. Cinque ex segretari alla Difesa, William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel, Jim Mattis e Lloyd Austin, rappresentanti sia amministrazioni democratiche che repubblicane, hanno inviato una lettera al Congresso chiedendo audizioni immediate.

La lettera solleva inquietanti interrogativi sul desiderio dell’amministrazione di politicizzare i militari e di rimuovere i vincoli legali al potere del presidente. Il contrammiraglio in pensione Mike Smith, presidente di National Security Leaders for America, ha sottolineato il pericolo: È davvero il fondamento del nostro Paese.”Abbiamo sempre detto che i militari non saranno coinvolti nella politica. Hai il controllo civile dei militari. La leadership civile a livello politico viene sostituita quando arriva una nuova amministrazione. Ma nonostante quel cambiamento, la leadership militare è lì per servire chiunque sia al comando”.

Il rischio, secondo Smith, è che ora i leader militari debbano chiedersi se, obbedendo a un ordine legale impartito da un presidente che ha solo ancora due mesi di mandato devono aspettarsi di essere licenziati dal presidente successivo per aver eseguito l’ordine del presidente attuale.

Di fatto, Hegseth ha ordinato tagli del 20% alle posizioni di generali a quattro stelle e del 10% agli ufficiali generali, e gradi equivalenti, in tutte le forze armate. In un memorandum, ha affermato che i tagli rimuoveranno incarichi ridondanti per ottimizzare e semplificare la leadership.

Ma secondo il deputato Seth Moulton, democratico del Massachusetts e veterano dei Marines, Hegseth sta creando un quadro formale per licenziare tutti i generali che non sono d’accordo con lui e con il presidente

A fronte di questa situazione, come osservano gli analisti di Foreign Policy, il top management militare statunitense si trova nella difficilissima posizione di dover considerare quattro possibili opzioni: dimettersi silenziosamente (“quiet quitting”); rassegnare le dimissioni in segno di protesta (un atto politico che minerebbe la credibilità dei militari come attore apartitico); scegliere una battaglia politica con i superiori civili conducendola pubblicamente attraverso fughe di notizie; oppure conformarsi completamente alle richieste dell’amministrazione, anche quando queste potrebbero violare principi professionali o legali.

La scelta dell’ammiraglio Holsey sembra rientrare nella prima categoria: lasciare senza clamore, ma anche senza approvare pubblicamente politiche che sollevano seri dubbi legali ed etici. Nel suo messaggio di commiato, Holsey non ha spiegato i motivi delle dimissioni, limitandosi a lodare il “team di SOUTHCOM” e incitandolo a proseguire nella propria missione.

Quello che sta emergendo è quindi un Pentagono dove la leadership militare viene rimodellata secondo criteri che molti osservatori ritengono più politici che professionali. Ma c’è un aspetto ancora più inquietante di questa trasformazione: se questi saranno i nuovi criteri, verrà meno anche il ruolo fondamentale che il Pentagono ha storicamente svolto nel moderare eventuali fughe in avanti decisionali che potrebbero causare ricadute escalative nei confronti di potenze nucleari come Russia e Cina.

Tradizionalmente, i vertici militari americani hanno rappresentato una voce di cautela e realismo nelle decisioni di politica estera più delicate. Nel conflitto russo-ucraino, ad esempio, il Pentagono si è ripetutamente mostrato molto cauto nel favorire la fornitura a Kiev di armi a lungo raggio capaci di colpire in profondità il territorio russo, temendo che tale escalation potesse portare a una risposta nucleare di Mosca o a un allargamento del conflitto.

Questa prudenza militare ha spesso fatto da contrappeso alle posizioni più aggressive di alcuni settori dell’amministrazione o del Congresso. Proprio il tanto vituperato Mark Milley (nella foto sotto), come già descritto a suo tempo da Analisi Difesa, è stato l’emblema di questa indipendenza di giudizio.

Analogamente, nelle tensioni con la Cina nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan, i comandanti militari hanno costantemente sottolineato i rischi di uno scontro diretto tra due superpotenze nucleari, consigliando misure graduate e deterrenza piuttosto che confrontazione diretta.

La loro esperienza operativa e la comprensione delle complessità della guerra moderna li hanno resi essenziali nel prevenire decisioni precipitose che potrebbero portare a conseguenze catastrofiche. Una leadership militare selezionata principalmente sulla base della lealtà politica piuttosto che dell’esperienza e del giudizio professionale rischia di perdere questa capacità di fungere da freno.

Ufficiali che sanno di poter essere licenziati per aver espresso dissenso o per aver sollevato obiezioni potrebbero essere meno inclini a fornire consigli scomodi ma necessari. Il risultato potrebbe essere un processo decisionale in cui le considerazioni politiche prevalgono sulle valutazioni militari prudenziali, aumentando il rischio di errori di calcolo strategico.

Nel caso specifico del Venezuela, le dimissioni di Holsey, avvenute proprio mentre esprimeva preoccupazioni sulla legalità e sulla saggezza delle operazioni militari, potrebbero prefigurare uno schema in cui i comandanti che sollevano dubbi legittimi vengono sostituiti con figure più compiacenti.

Questo schema, se replicato nei teatri operativi che coinvolgono Russia o Cina, potrebbe erodere il sistema di controlli e contrappesi che ha finora contribuito a prevenire un confronto diretto tra potenze nucleari.

La domanda che rimane aperta è se questo ricambio senza precedenti della leadership militare renderà le Forze Armate americane più “letali” ed efficienti, come sostiene l’amministrazione Trump, o se invece minerà la professionalità, l’indipendenza e, in ultima analisi, l’efficacia delle istituzioni militari americane.

Più preoccupante ancora è il rischio che un Pentagono politicizzato possa venir meno al suo ruolo di guardiano contro decisioni avventate che potrebbero portare a conflitti dalle conseguenze incalcolabili. E queste preoccupazioni non riguardano solo il pubblico americano, ma anche quello europeo che verrebbe certamente coinvolto in tali conseguenze.

La risposta alla nostra domanda, probabilmente, arriverà solo quando questa nuova leadership dovrà affrontare la sua prima vera crisi, sul campo di battaglia o nel complesso teatro della diplomazia internazionale. E potrebbe essere una risposta che il mondo intero dovrà vivere, nel bene o nel male.

Foto: Casa Bianca, US Navy, US Senate e US Departmernt of War

Maurizio BoniVedi tutti gli articoli

Nato a Vicenza nel 1960, è stato il vice comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell'Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo). Ha comandato la brigata Pozzuolo del Friuli, l'Italian Joint Force Headquarters in Roma, il Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito a Civitavecchia e il Regg. Artiglieria a cavallo a Milano ed è stato capo ufficio addestramento dello Stato Maggiore dell'Esercito e vice capo reparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma. Giornalista pubblicista, è divulgatore di temi concernenti la politica di sicurezza e di difesa.