Boeing F-47: il nuovo caccia di 6a Generazione si chiamerà Thunderbolt III?

Lo scorso 21 marzo 2025, il presidente americano Donald Trump ha ufficialmente dato il via libera al nuovo caccia F-47, assegnando alla Boeing il contratto per la sua realizzazione. Giunge così a maturazione il programma sperimentale dell’US Air Force denominato Next Generation Air Dominance (NGAD) e avviato dall’agenzia DARPA fin dal 2014.

Destinato a rimpiazzare fra alcuni anni il Lockheed Martin F-22 Raptor, l’F-47 dovrebbe compiere il primo volo entro il gennaio 2029, cioè per la fine dell’attuale mandato di Trump. E nella denominazione numerica, oltre a omaggiare ufficiosamente il “47° presidente degli Stati Uniti”, ossia “the Donald”, si richiama apertamente al Republic P-47 Thunderbolt, uno dei più classici caccia a elica della Seconda Guerra Mondiale. Il che rafforza l’ipotesi secondo cui, esattamente come il vecchio Thunderbolt, dal nome già ripreso per l’assaltatore A-10 Thunderbolt II, anche l’ipotetico Thunderbolt III, ammesso che gli venga assegnato tale nome, si candida a potente cacciabombardiere “completo”, sia nel combattimento aereo, sia nell’attacco a obiettivi al suolo.

Nel prevedibile futuro, per gran parte del XXI secolo, gli Stati Uniti si affideranno, per cercare di mantenere la supremazia aerea sui loro avversari ed esercitare il “dominio dell’aria”, quasi rileggendo in forme moderne i dettami del primo grande stratega dei cieli, l’italiano Giulio Douhet (1869-1930), a un nuovo aeroplano da caccia, ancora in fase iniziale di sviluppo e la cui vita operativa inizierà sicuramente dopo il 2030, presumibilmente più verso il 2035.

Ma il primo prototipo dovrebbe volare entro la fine dell’attuale mandato del presidente Donald Trump, vale a dire tra l’autunno del 2028 e le prime settimane del gennaio 2029.

Nell’annuncio ufficiale con cui Trump, il 21 marzo 2025, ha dato il via definitivo al programma del nuovo Boeing F-47, la promessa della comparsa del prototipo prima che il presidente lasci la Casa Bianca ricorda un po’ il sapore di sfida che ebbe, nel 1961, l’annuncio di John Fitzgerald Kennedy del programma spaziale Apollo e dell’intento di far sbarcare astronauti americani sulla Luna entro la fine degli anni Sessanta.

Trump, in effetti, ha deciso di puntare molto su questo progetto, da lui rivitalizzato dopo che nel 2024 la precedente amministrazione di Joe Biden l’aveva sospeso per motivi di costi.

Per il presidente repubblicano, ripescare l’ambizioso programma noto fino ad oggi come Next Generation Air Dominance Platform, NGAD, ovvero Piattaforma di Dominio Aereo di Prossima Generazione, e a cui ha dato nuova linfa prefigurando la fattibilità concreta del nuovo aereo con la denominazione Boeing F-47, fa parte della complessiva strategia di rilancio della superpotenza americana nel mondo, per invertire un percepito processo di decadenza a vantaggio di Cina e Russia.

Strategia a più livelli in cui si inquadrano le rivendicazioni geopolitiche su Groenlandia, Panama e Canada, nonché la tempesta finanziaria dei dazi doganali che, pur scatenando il caos sulle borse mondiali ai primi di aprile del 2025, ha avuto successo simbolico, per il momento, nel dimostrare a nemici e alleati che gli Stati Uniti d’America restano centrali per l’economia globale, per come è attualmente strutturata, e che nessuno può permettersi di non tener conto delle decisioni prese a Washington. Il che mostra che potrebbe essere prematuro intravedere la fine del “secolo americano”.

Anche l’F-47, di cui Trump ha assegnato l’appalto alla Boeing, con un contratto da 20 miliardi di dollari, assurge quindi a simbolo geopolitico, prima che militare, quasi a voler dire agli avversari che la loro rincorsa per eguagliare l’America sarebbe vana, se l’America, non badando a spese, tornasse ad allungare il passo e a far aumentare di nuovo il divario.

Finora, a beneficio delle prime pagine dei giornali e delle discussioni nelle cancellerie, l’F-47, di cui nessuno conosce ancora i dettagli, né le sembianze, tanto che i dimostratori tecnologici suoi precursori, che volano già da circa 5 anni, sono essi stessi ancora segreti, sembra aver “funzionato” ancor prima di concretizzarsi materialmente.

Altra partita sarà, tecnicamente parlando, vedere come nei prossimi anni evolverà il suo sviluppo e se esso avverrà nei tempi e nei costi previsti, il che non è affatto garantito, nonché capire se tutte le capacità attribuite al nuovo progetto saranno effettivamente raggiunte e se davvero saranno fuori portata per gli avversari degli Stati Uniti, in primis Russia e Cina, sia in termini di emulazione, sia in termini di contromisure.

Per il momento, quindi, il Boeing F-47 sembra un po’ la proverbiale “tigre di carta” di cui parlava 70 anni fa lo storico leader cinese Mao Zedong, ovvero un qualcosa di sventolato a parole, ma militarmente, ancora per molti anni a venire, ininfluente. Solo il tempo dirà se le parole di Trump e dei suoi generali nel presentarlo saranno profetiche o no.

Certo, è storico il contratto assegnato quest’anno a Boeing per una previsione di circa 200-250 esemplari al costo totale di 20 miliardi di dollari per l’F-47. Un impegno che si affianca agli investimenti per un totale di 1000 droni CCA, i cosiddetti Collaborative Combat Aircraft, che dovrebbero accompagnare il caccia pilotato in almeno due esemplari per ogni missione, ma in grado anche di volare integrati agli F-35 e previsti in sovrappiù appositamente per far “sconfinare” il sistema NGAD nel programma del caccia Lockheed.

Boeing ha avuto così una sorta di rivincita su Lockheed Martin, oltre un ventennio dopo che, nella gara per il programma Joint Strike Fighter da cui scaturì l’F-35, il suo prototipo dimostratore X-32, che fu il primo a volare, il 18 settembre 2000, venne battuta da Lockheed Martin, il cui X-35, decollato per la prima volta un mese dopo, 24 ottobre 2000, fu prescelto il 26 ottobre 2001 per lo sviluppo di pre-serie e la produzione in serie.

“Superiorità per generazioni”

Quel 21 marzo 2025, nello Studio Ovale della Casa Bianca, Trump ha illustrato il futuro caccia insieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth e ad alti ufficiali dell’US Air Force che ne hanno mostrato un vago disegno su un cartellone. I punti nodali del progetto, non solo le sembianze esteriori del velivolo, sono tenuti rigorosamente “top secret” e si è largheggiato solo di promesse sulle sue capacità, che ne dovrebbero fare il sostituto per eccellenza del Lockheed Martin F-22 Raptor, il caccia da superiorità aerea che gli Stati Uniti hanno fabbricato solo per l’USAF, senza esportarlo, e su cui grava il principale onere della difesa aerea del Nordamerica.

Il presidente ha subito rivendicato il merito di aver riavviato il progetto NGAD: “Sotto mio indirizzo, l’US Air Force si sta muovendo in avanti con il primo caccia di sesta generazione del mondo. Non c’è nulla al mondo di simile a questo aereo e verrà conosciuto come F-47. Dopo una rigorosa e completa competizione tra alcune delle maggiori compagnie aerospaziali d’America, l’Air Force ha deciso di assegnare a Boeing il contratto per la Piattaforma di Dominio Aereo di Prossima Generazione”.

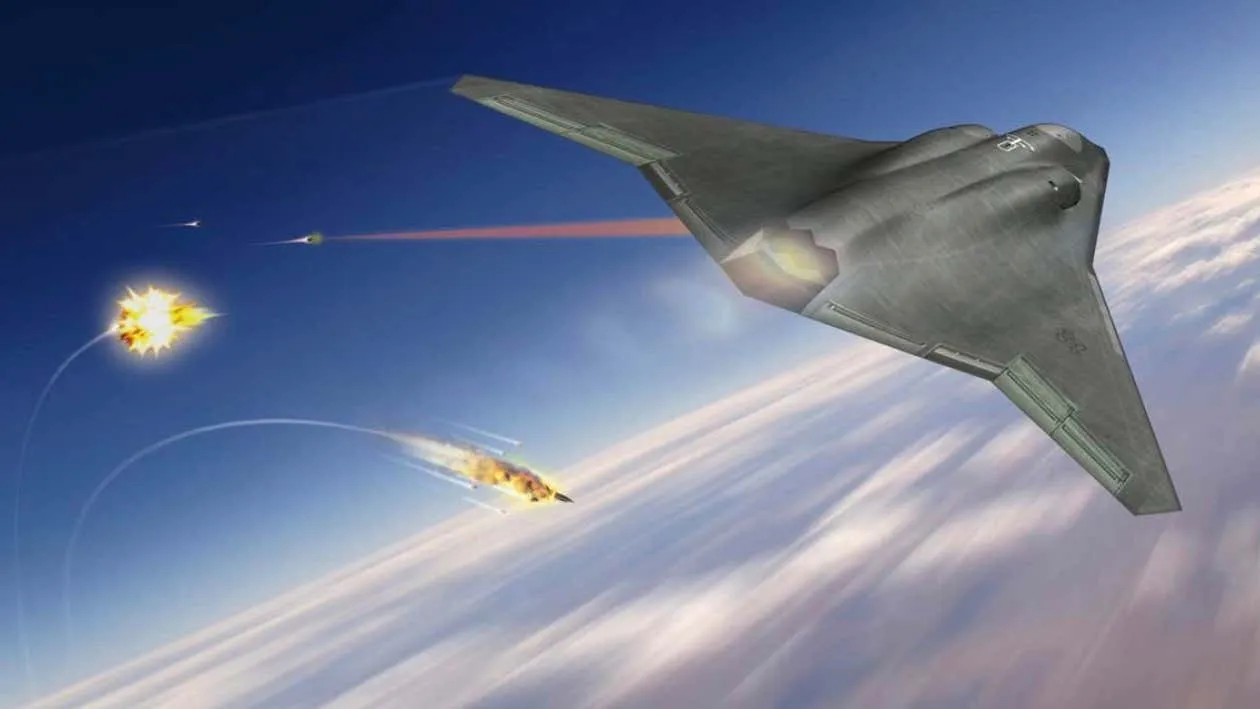

Trump ha proseguito confermando che “versioni sperimentali dell’aereo”, ovvero dimostratori tecnologici, “volano già da 5 anni” e delineando una delle caratteristiche peculiari del nuovo velivolo, ovvero la capacità di eseguire missioni integrate con droni gregari da combattimento, secondo il concetto del “loyal wingman”, il “compagno di squadriglia leale”, che in verità è allo studio anche presso varie altre nazioni.

Il pilota dell’F-47, insomma, andrà in battaglia affiancato da droni da combattimento che costituiranno, per certi versi, una parte di carico bellico da lui stesso controllato, ma che volano autonomamente, senza essere trasportati e sganciati dal velivolo pilotato.

Il che, da un lato presuppone importanti investimenti in termini di intelligenza artificiale, specie per la condotta della dinamica di volo in sincronia col caccia pilotato. Lo stesso presidente statunitense ha così dipinto questa rivoluzione che comunque, lo ripetiamo, viene prospettata anche da altre forze aeree: “Questo aereo vola insieme ai droni. Vola con molti, molti droni, tanti quanti ne volete. E’ una tecnologia che è nuova, qualcosa che non nessun altro aereo può fare”.

Parimenti enfatico è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, che però ha anche fatto trapelare dalle sue frasi la valenza dell’F-47 come emblema geopolitico, al di là della sua intrinseca natura di armamento.

“L’F-47 manda un diretto e chiaro messaggio ai nostri alleati, che noi non ce ne andremo, e ai nostri nemici, che noi possiamo, e vogliamo, essere capaci di proiettare potenza attorno al mondo, incontrastata, per generazioni a venire”. Hegseth ha anche aggiunto che il programma NGAD sarà “un investimento storico sia nelle forze armate USA, sia nella nostra base industriale” e che “aiuterà a ravvivare l’ethos guerriero nelle nostre forze armate”.

Un riferimento, quello al “warrior ethos” che non è nuovo da parte del segretario alla Difesa statunitense, avendolo egli più volte evocato in vari suoi discorsi da quando ha assunto la carica a fine gennaio 2025.

Finora, in sostanza, questo futuro caccia, in sistema con droni, si rivela un mezzo propagandistico e geopolitico non da poco, col chiaro scopo di tentare di scoraggiare gli avversari, ammesso che essi ne siano sensibili.

In verità perfino l’affermato F-35 (nella foto sotto) è studiato per poter volare guidando formazioni di droni “loyal”, ma per una più corretta interpretazione del progetto NGAD occorre riandare alle più precise e competenti parole del capo di Stato Maggiore dell’USAF, il generale David Allvin, che ha definito il caccia “un monumentale passo avanti per assicurare all’America la superiorità aerea per decenni a venire”.

Rimarcando la flessibilità di un sistema di cui l’F-47 è solo l’elemento principale, ha chiosato Allvin: “Non stiamo solo costruendo un altro caccia, ma stiamo forgiando il futuro della guerra mettendo il nemico sull’avviso. Tale piattaforma sarà il più letale, avanzato e adattabile caccia mai sviluppato, concepito per surclassare ogni nemico che osi sfidare i nostri coraggiosi aviatori”.

Il capo di Stato Maggiore dell’USAF ha rivendicato che si tratterebbe del primo “vero” caccia di sesta generazione del mondo, contestando l’appartenenza a tale categoria degli ancora sperimentali caccia cinesi Chengdu J-36 e Shenyang J-50, tuttora in sviluppo, partendo dal presupposto che gli Stati Uniti hanno già provato in segreto, fin dal 2019-2022, dei dimostratori tecnologici, sui quali nulla si sa di preciso, che non sarebbero in realtà dei veri prototipi dell’F-47, bensì dei “precursori” o dimostratori tecnologici che ne sperimentano l’aerodinamica e le prestazioni.

Il generale ha solo vagamente inquadrato questi velivoli “fantasma” nella categoria degli “X-planes”, ovvero la lunga e finora ininterrotta serie di aeroplani sperimentali, abitualmente collaudati nei cieli sopra i deserti della California e del Nevada, lontano da occhi indiscreti.

Serie che, gioverà ricordarlo, gli americani avviarono già all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, a partire dallo storico Bell X-1 (nmella foto sotto), l’aereo con propulsione a razzo che il 14 ottobre 1947, pilotato da Chuck Yeager, fu il primo velivolo a superare in volo orizzontale la barriera del suono, toccando una punta di Mach 1,06, alias circa 1126 km/h, ad alta quota, dopo essere stato sganciato in volo da un aereo-madre Boeing B-29.

Che lo sviluppo dell’F-47 sia stato considerato così epocale da farne iscrivere le radici nel programma degli X-planes, la dice lunga sulla sua importanza e sul fatto che l’US Air Force e l’agenzia DARPA abbiano un approccio lungimirante e di lungo periodo al mantenimento in mani americane della supremazia aerea.

Del resto, così ha spiegato Allvin: “Negli ultimi cinque anni gli X-planes per questo aereo hanno gettato silenziosamente le basi per l’F-47, volando per centinaia di ore, testando concetti d’avanguardia e dimostrando che possiamo spingere avanti con fiducia i limiti della tecnologia. Questi aerei sperimentali hanno dimostrato le innovazioni necessarie a maturare le capacità dell’F-47, assicurando che quando ci siamo impegnati a costruire questo caccia sapevamo che era l’investimento giusto per l’America”.

Il lavoro preparatorio sui dimostratori sarebbe stato essenziale nell’accorciare i tempi di sviluppo del velivolo finale: “Mentre i nostri X-planes volavano nell’ombra, consolidavamo il nostro dominio aereo accelerando la tecnologia, raffinando i nostri concetti operativi e provando che possiamo dispiegare questa capacità più in fretta che mai prima d’ora. E’ per questo che l’F-47 volerà durante l’amministrazione del presidente Trump”.

Una storia gloriosa

La scelta del numero seriale 47 per il nuovo caccia è stata interpretata ufficiosamente come un riferimento a Donald Trump in quanto 47° presidente degli Stati Uniti, tuttavia l’Aeronautica americana ha inteso richiamare uno dei più famosi e importanti caccia USA della Seconda Guerra Mondiale, il Republic P-47 Thunderbolt, che dal 1941 al 1945 fu costruito in oltre 15.000 esemplari e fu il più possente monomotore monoposto a elica di quell’epoca, ottimo sia nel combattimento aereo, sia nell’attacco al suolo.

Nel dopoguerra, curiosamente, divenne esso stesso un “F-47”, quando l’USAF, nel 1948, cambiò la lettera di denominazione dei caccia da “P”, “Pursuit” (da inseguimento), a “F”, “Fighter” da combattimento.

Anche l’Italia, nel dopoguerra, ebbe in servizio nella nuova Aeronautica Militare, non più Regia, attorno al 1950, alcuni P-47 Thunderbolt residuati del conflitto. Il volersi riagganciare idealmente al vecchio P-47 potrebbe essere un riferimento indiretto all’ambizione di fare del nuovo F-47 una piattaforma ideale sia per l’impiego aria-aria che per quello aria-terra, anche grazie alla varietà di capacità esplicabili dalla panoplia a esso abbinata, come missili e droni gregari. Del resto, anche l’F-22 che andrà a sostituire, sebbene nato per la superiorità aerea, aveva poi sviluppato anche capacità da cacciabombardiere, venendo collaudato a tale scopo in numerose incursioni contro i terroristi dell’Isis in Iraq e Siria nel 2015.

Il nome Thunderbolt era stato ripreso negli anni Settanta nella denominazione dell’aereo d’assalto corazzato Fairchild A-10 Thunderbolt II, tuttora in servizio mancandone un valido sostituto, ma non direttamente erede del vecchio P-47, non trattandosi di un vero caccia aria-aria.

Verrebbe quindi da chiedersi se, per completare la simbologia, per l’F-47 si scegliesse un eventuale nome Thunderbolt III, a sigillo di tutta una tradizione.

Fantasmi del cielo

L’F-47 è ancora talmente segreto che il suo vero aspetto è dissimulato in molti modi. Il disegno mostrato nell’ufficio di Trump il 21 marzo 2025 raffigura il presunto velivolo ripreso frontalmente, a terra, con carrello esteso, all’interno di un hangar, immerso in una scenografica nebbiolina che in parte lo occulta. I

l muso è sagomato a cuspide in una maniera che può ricordare l’F-22 (nella foto sotto) e l’F-35, allo scopo di disperdere gli echi radar e incentivare l’invisibilità elettromagnetica, totale o parziale. Il tettuccio sembra proporzionalmente grande, facendo apparire il volume della prua molto contenuto, forse troppo, tenendo conto anche del fatto che il muso appare appiattito.

Ciò sembrerebbe a prima vista limitare quantità e capacità dei sensori, in primis il radar di bordo, ma anche eventuali proiettori a infrarossi o laser, imbarcati sul caccia. A meno di non pensare a processi tecnologici di compattazione volumetrica degli stessi.

Qualcosa, nel disegno generale non ortodosso, ricorda vagamente il Boeing X-32 sperimentato fra 2000 e 2001, dunque non pare da escludersi che parte di quell’esperienza sia stata recuperata e rielaborata con le nuove tecniche di progettazione digitale.

L’aerodinamica pare basata su alette canard nel muso, mentre l’ala ha pianta indefinita, essendo vista frontalmente. Irrealistico sembra il marcato diedro positivo dei canard e dell’ala, ovvero l’angolazione verso l’alto delle superfici portanti, che a tali livelli non si vede più sui caccia almeno dagli anni Cinquanta, sebbene non sia da escludere a priori che tale soluzione sia stata ripescata per specifiche esigenze di stabilizzazione e manovrabilità spinta.

La colorazione bianca pare pure irreale, dato che dagli anni Ottanta a oggi tutte le livree dei velivoli “stealth” hanno in genere adottato il nero o il grigio di varie tonalità. A meno che il bianco non sia che una colorazione sperimentale prototipica adottata sui dimostratori tecnologici “X”, ma che non sarà quella definitiva operativa.

Nessun indizio sulla forma della coda o sulla presenza, o assenza, di eventuali derive, verticali od orizzontali, dato che l’intera sezione posteriore dell’aereo sfuma nell’oscurità. Non si notano prese d’aria per i motori, probabilmente in posizione ventrale sotto le radici alari e per il medesimo motivo anche le stive per l’armamento sono occultate.

Gli scarichi dei motori sarebbero intuibilmente di tipo vettoriale e bidimensionale, cioè molto appiattiti, per incentivare, da un lato, la maneggevolezza direzionando il flusso, dall’altro lato la dispersione rapida dei gas caldi per ridurre al minimo la traccia infrarossa dell’aereo. Ma quelle sui motori sono illazioni non deducibili dalle immagini.

La formula canard è del tutto inedita rispetto alle precedenti anticipazioni pittoriche del programma NGAD, che si sbizzarrivano a illustrare un velivolo molto appiattito, con ala a delta o doppio delta, in certe versioni simile alla pianta alare del vecchio caccia svedese Draken degli anni Sessanta.

E con una configurazione della coda che variava molto, dal non avere alcuna deriva, quindi totalmente “tailless”, allo sfoggiarne due verticali, variamente angolate a farfalla in modo simile all’F-22 Raptor.

Ad aggiungere confusione è arrivato il 10 aprile 2025 un video promozionale dell’USAF dedicato al reclutamento di nuove leve, diffuso col titolo “Forge the Future”, visibile a questo link. Durante il breve filmato si vedono chiaramente velivoli come l’F-22 e il nuovo bombardiere Northrop B-21 Raider (nella foto sopra), ma anche un caccia non identificato che potrebbe essere solo un prototipo del programma NGAD.

E che, a dispetto del disegno mostrato da Trump pochi giorni prima, non ha alette canard nel muso, bensì ala a doppio delta e impennaggi verticali gemelli inclinati come nel Raptor. Ovvero un aspetto che rimanda indietro alle prime anticipazioni sul NGAD. Tutto da rifare quindi? Difficile stabilirlo.

L’apparente confusione, soprattutto allo scopo di disorientare le agenzie di intelligence delle potenze straniere, non deve stupire. E’ accaduto di recente col programma del bombardiere B-21 Raider, il cui reale aspetto rivelato nel 2022 presentava differenze, non eccessive per la verità, rispetto ai primi disegni anticipatori diffusi dal 2016.

Tornando indietro di 40 anni, l’esempio più classico di disinformazione su un aereo segreto è costituito dalla genesi e dalle prime fasi di sviluppo e collaudo del primissimo stealth da combattimento americano, il Lockheed F-117 Nighthawk. Ricordare le origini dell’F-117 (nelle die foto qui sotto) potrà servire da utile termine di paragone col probabile percorso “sotterraneo” dell’attuale sistema NGAD.

Due esemplari di dimostratore tecnologico per il primo velivolo d’attacco stealth della storia, chiamati Have Blue e che già riproducevano in scala ridotta, circa al 70%, la forma prismatica dell’aereo definitivo, vennero costruiti da Lockheed e fatti volare in gran segreto fin dal 1977 nella nota base aerea “top secret” dell’Area 51 di Groom Lake, nel deserto del Nevada, cuore dei programmi più segreti dell’USAF.

Nel 1981, sempre dalla pista dell’Area 51, compì il suo primo volo l’YF-117, primo vero prototipo dell’aereo e negli anni seguenti iniziò la produzione in serie, con la capacità operativa raggiunta nel 1983.

Nonostante decine di F-117 operassero già da metà degli anni Ottanta sulle basi di Nellis e Tonopah, sempre in Nevada, con un reparto ad hoc, il 4450° Tactical Group, l’aereo rimase a lungo sconosciuto al pubblico e se ne sussurrò per via di fugaci avvistamenti, spesso associati con leggerezza ai fenomeni UFO, e notizie di incidenti.

Il mistero fu alimentato dalle voci, diffuse ad arte attorno al 1986-1987, sul programma di un presunto caccia invisibile, il Lockheed F-19, o RF-19, immaginato come un velivolo canard, con ala a delta stondata e impennaggi di coda gemelli, ma angolati a convergenza, anziché divergenti.

Il fantomatico aereo, che nelle indiscrezioni doveva essere ambivalente come caccia e ricognitore, apparve in forma di disegni più o meno fantasiosi, sulla stampa generica e di settore, per intorbidire le acque, ma era un trucco. Solo nel novembre 1988 il Dipartimento della Difesa di Washington decise di ammettere l’esistenza dell’F-117, il vero velivolo “invisibile”, fino ad allora, in tutti i sensi! Fu pubblicata una fotografia che era però molto alterata, in cui le proporzioni tra fusoliera, abitacolo e ala davano l’impressione di un velivolo tattico molto piccolo.

Negli anni seguenti, finalmente l’F-117 Nighthawk apparve nella sua realtà e nei suoi dettagli tecnici, man mano che veniva impiegato nelle principali campagne militari americane tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, dall’invasione di Panama nel 1989 alla guerra in Iraq del 1991, dall’offensiva sulla Serbia del 1999 (dove un F-117 venne abbattuto dalla difesa aerea di Belgrado) ai raid sull’Afghanistan del 2001, tornando a colpire l’Iraq nel 2003.

Per inciso, nonostante l’F-117 sia ufficialmente stato radiato dal servizio operativo nel 2008, alcuni esemplari continuano a essere utilizzati dall’USAF e a volare in missioni addestrative e sperimentali.

La dinamica di sviluppo dell’odierno programma NGAD/F-47, in termini di segretezza e di mix fra informazioni, e immagini, “addomesticate”, quando non disinformazioni deliberate, potrebbe riflettere un percorso molto simile a quello del vecchio F-117, come si addirebbe a un aeroplano rivoluzionario che segna, nella sua epoca, un passaggio decisivo nella storia della guerra aerea.

Un progetto aperto

Il programma NGAD è noto con questo nome dal 2018, ma si originò, di fatto, fin dal 2014 come iniziativa di studio di DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agency, l’agenzia che si occupa dei progetti americani più innovativi nel campo degli armamenti.

I primi studi preliminari sfociarono nel 2015 nel rapporto sulla Aerospace Innovation Initiative presentato dall’allora sottosegretario alle acquisizioni del Pentagono, Frank Kendall, alla Commissione Forze Armate della Camera di Washington, che annunciò la filosofia del programma, incentrata sul partire da X-planes segreti che anticipassero il vero prototipo e sulla costituzione di una base industriale e di competenze che non andassero disperse.

Come riportava Defense News il 1° febbraio 2015, Kendall disse ai deputati: “Sarà un programma inizialmente guidato dalla DARPA, ma coinvolgerà poi l’Air Force e la US Navy. L’intento è sviluppare prototipi per la prossima generazione di piattaforme di dominio aereo, velivoli X, se volete”.

L’accenno alla Marina era dovuto al fatto che il programma F/A-XX per il caccia di 6a generazione destinato a sostituire gli F-18 di fatto sarebbe andato a integrarsi al NGAD per condividerne le tecnologie.

Kendall aggiungeva: “Sarà un programma su larga scala avendo in mente una base industriale. La sola ragione per cui il Dipartimento agirà in tal modo è per preservare le squadre di progettisti che sono in grado di espletare queste capacità di nuova generazione, poiché una volta che questi team si sciolgono, noi li abbiamo persi ed è molto difficile ricostituirli”.

Dopo gli studi DARPA, l’USAF pubblicò nel maggio 2016 il suo documento Air Superiority 2030 Flight Plan (consultabile a questo link) che partiva dal presupposto secondo cui dopo il 2030 l’ambiente operativo dell’Air Force sarebbe divenuto troppo ostile dato l’evolversi delle capacità aria-aria e terra-aria delle potenze rivali, Russia e Cina. Recitava il rapporto, base concettuale del NGAD/F-47.

“Le minacce emergenti integrate e net-centriche aria-aria, terra-aria, spaziali e del cyberspazio, così come l’invecchiamento e il restringimento della flotta dei sistemi d’arma americani, minacciano la capacità dell’Air Force di provvedere alla superiorità aerea nei tempi e nei luoghi richiesti negli ambienti operativi altamente contesi del 2030 e oltre”.

In particolare spiegava il documento: “L’Air Force ha bisogno di sviluppare una famiglia di capacità che operi attraverso i domini dell’aria, dello spazio e del cyberspazio. Non esiste una singola capacità che rappresenti una soluzione a ‘pallottola d’argento’. Questa famiglia deve includere sia forze operanti da lontano sia da vicino (‘stand off and stand in’), integrate e messe in rete”.

Il documento elencava vari sistemi, non ultimo il nuovo bombardiere invisibile Northrop B-21 Raider, e fra essi delineava per la prima volta il concetto del nuovo caccia poi divenuto F-47, indicato inizialmente come Penetrating Counter Air, alias PCA. L’accento era quindi posto sul penetrare nello spazio aereo ostile per contendere al nemico il dominio dell’aria.

Sul PCA il documento Air Superiority 2030 Flight Plan illustrava: “Gli sforzi di sviluppo delle capacità per il Penetrating Counter Air si concentreranno sul massimizzare i compromessi tra raggio d’azione, carico utile, sopravvivenza, letalità, affidabilità e supportabilità. Mentre la capacità del PCA avrà certamente un ruolo nell’individuare i bersagli e nell’ingaggiarli, esso avrà anche un ruolo significativo come nodo in una rete fornendo i dati dei suoi sensori di penetrazione per abilitare l’impiego di armi a breve e a lungo raggio. Come parte di tale sforzo, l’Air Force dovrebbe procedere con formali analisi di alternative per una capacità PCA. Coerente con una mentalità agile di acquisizione progettata per fornire le giuste capacità nei tempi richiesti, questa analisi di alternative opzioni per far leva sullo sviluppo rapido e la prototipazione in modo da anticipare la minaccia”.

Il programma del PCA diventò pietra angolare per un approccio sistemico che andò evolvendosi al di là della tradizionale genesi di un aereo da combattimento, configurandosi come un progetto aperto in cui il velivolo pilotato, suscettibile di modifiche in varie versioni, faceva da componente principale di una sorta di “velivolo collettivo” o modulare composto anche dai droni “loyal wingman”, che nel programma dell’USAF vennero chiamati CCA, ovvero Collaborative Combat Aircraft.

Fu nel 2018 che il programma assunse il nome ufficiale Next Generation Air Dominance. Nel settembre 2018, in particolare, l’allora sottosegretario dell’Aeronautica per l’Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica, William Roper, dichiarò alla stampa: “Direi che il NGAD assomiglia più a un contenitore che a una singola iniziativa”.

Poco dopo, a dicembre 2018, il Congressional Budget Office (CBO), ovvero l’ufficio contabilità del Congresso di Washington, fece una prima stima delle spese e della tempistica, con un’ipotesi di 414 esemplari di produzione di PCA al costo medio di 300 milioni di dollari ciascuno, e con entrata in servizio prevista per il 2030.

In segreto Air Force e DARPA, insieme ai tre maggiori colossi aerospaziali dell’America, ovvero Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman, avviarono la progettazione digitale dei dimostratori tecnologici che racchiudevano in sé una serie di innovazioni in termini di sensori, intelligenza artificiale, data link, capacità stealth.

Nel giugno 2019 un comunicato dell’USAF pubblicato da Aviation Week preannunciava: “Il programma NGAD sta investendo in tecnologie e prototipi che hanno prodotti risultati e promesse mantenute”.

Nel settembre dello stesso anno l’allora capo di Stato Maggiore dell’USAF, generale David Goldfein delineò il programma accennando ai dimostratori tecnologici: “Ecco la nostra strategia NGAD. Abbiamo 5 tecnologie chiave su cui stiamo investendo e che non intendiamo riunire tutte in un’unica piattaforma. Esse matureranno e accelereranno a velocità differenti. Man mano che saranno pronte ci vedrete adattarle alle piattaforme esistenti, ai sensori e alle armi, anche guardando a nuove piattaforme, sensori, e armi”.

L’unico accenno preciso dell’aviazione americana a nuove tecnologie previste sul sistema NGAD era fin dai primi anni quello ai motori a ciclo-adattativo, ovvero turboreattori ad alta efficienza e computerizzazione in grado di adattare in tempo reale il proprio regime al profilo di volo richiesto, se in crociera o in combattimento, anche in funzione della quota, per ottimizzare le prestazioni, i consumi (e dunque il raggio d’azione dell’aereo) nonché la limitazione della traccia termica.

Fra le altre possibili tecnologie, si discute fin da allora di nuovi tipi di armi e sensori, ad esempio armi ad energia diretta (di cui si parlava anche a proposito delle evoluzioni dell’F-35) o sensori passivi che “salvino” le prestazioni stealth consentendo nel contempo di captare i bersagli con la massima precisione.

Almeno dall’ottobre 2019, se non prima, poteva già considerarsi iniziata quella prassi rivoluzionaria di progettazione digitale, velocizzata dalla condivisione di dati, denominata Digital Century Series.

Il nucleo è la creazione di sistemi di progettazione digitale che hanno unificato in un solo database i modelli e i parametri relativi alla meccanica di volo e alle prestazioni insieme a quelli relativi alla produzione e alla manutenzione. Quella che il vicesegretario Roper chiamò già allora “trinità digitale”.

Il modello di realizzazione del NGAD/F-47 s’è quindi, dal 2019, concretizzato su una formula innovativa. Da un lato la “digital trinity” che permetteva ai progettisti di sperimentare direttamente in simulazione la portata di ogni ipotetica modifica del progetto, compreso il costo di produzione e la durata operativa di ogni componente.

Dall’altro lato si stabilì che l’Air Force e non l’azienda capocommessa fosse proprietaria dei brevetti sui disegni e dei codici sorgente dei sistemi operativi. I progettisti delle aziende avrebbero consegnato i disegni in digitale all’USAF, la quale avrebbe provveduto a tenere aperta la competizione fra le compagnie in fatto di produzione, aggiornamento e manutenzione dell’aereo.

Un approccio rivoluzionario, quindi, che, di fatto, assegna alla forza armata committente una posizione totalmente dominante rispetto alle industrie aerospaziali, allo scopo, non troppo celato, di spronarle a lavorare sodo e anche molto in fretta, in modo da comprimere, per quanto possibile, i tempi di sviluppo, ormai divenuti troppo lunghi, dei moderni aeroplani da combattimento. La compressione dei costi, tuttavia, non poteva essere parimenti troppo spinta, tanto che nel gennaio 2020 il Congressional Budget Office, prevedeva in 130 miliardi di dollari l’onere complessivo di acquisto e gestione del PCA spalmato nel periodo fra 2028 e 2050.

Voli occulti

A quanto ricostruito a posteriori si può dire che per il programma NGAD siano stati realizzati e provati in volo, nel corso degli ultimi 5 anni, almeno due aerei sperimentali come dimostratori tecnologici, uno di Boeing e uno di Lockheed Martin, presumibilmente pilotati, dunque non droni, in quanto in scala dimensionale sufficiente.

A fine marzo 2025 è stata la stessa DARPA, dopo che era già avvenuta la selezione del Boeing F-47 come progetto finale, ad ammettere ufficialmente che i due dimostratori sono stati provati in volo rispettivamente dal 2019 e dal 2022, con questo comunicato: “Sotto contratti di ricerca e sviluppo con la DARPA, Boeing ( qui sotto) e Lockheed Martin (più in basso) hanno disegnato due X-planes come riduzione di rischio per la piattaforma NGAD. Questi aerei hanno volato per la prima volta nel 2019 e nel 2022, registrando molte centinaia di ore di volo ciascuno”.

Voci non confermate hanno talvolta parlato di un ipotetico terzo X-plane realizzato per il programma NGAD di Northrop Grumman, poi ritiratasi nel 2023 dalla competizione, ma l’esistenza di questo terzo aereo sperimentale non è finora mai stata provata.

Il primo sicuro accenno all’esistenza del primo aereo-X preparatorio del PCA, quello di Boeing, venne fatto dal sottosegretario Roper il 15 settembre 2020 intervenendo a una Conferenza aerospaziale dell’Air Force Association: “Il programma NGAD è andato così avanti che un dimostratore di volo in scala realistica ha già volato nel mondo fisico. Ha superato molti primati e sta dimostrando che la progettazione digitale non è un caso fortuito”. A domande incalzanti da parte dei giornalisti, Roper s’è limitato ad aggiungere: “Tutto ciò che posso dire è che i voli di collaudo del dimostratore sono stati meravigliosi. Sono stati fatti dei record, ma in particolare sono stato impressionato da quanto bene la tecnologia digitale si trasferisca nel mondo reale”.

Il lavoro sui dimostratori andò poi avanti negli anni successivi coperto dal più rigoroso top secret, utilizzando molto probabilmente la stessa base di Groom Lake, l’Area 51 del Nevada, in cui a suo tempo germogliarono l’F-117 e tanti altri aerei segreti americani. Nel maggio 2021 lo Stato Maggiore dell’USAF preannunciò che il programma NGAD sarebbe andato a rimpiazzare l’F-22 Raptor nell’orizzonte temporale successivo al 2030.

Un mese dopo, il 16 giugno 2021, il capo di Stato Maggiore dell’USAF, generale Charles Q. Brown, aggiornò sul programma la Commissione Forze Armate della Camera, negando che ne sarebbero state create due versioni distinte, una da superiorità aerea, ossia caccia e intercettore puro, e una da attacco al suolo.

Ma come rilevato all’epoca anche da fonti italiane come Rivista Italiana Difesa, ciò non bastava a fugare voci, alimentate fra gli altri dal generale James Holmes, appena ritiratosi dal servizio dopo essere stato a capo dell’Air Combat Command dal 2017 al 2020, secondo cui del caccia sarebbero state previste due versioni, non nel senso della destinazione d’impiego, bensì delle prestazioni.

Ovvero un NGAD “pesante” dalle capacità più strategiche, con grande raggio d’azione e grande carico utile, pensato soprattutto per il teatro operativo della regione Indo-Pacifico, causa le maggiori distanze da percorrere, e un NGAD “leggero”, più tattico, nel senso di capacità più limitate e destinato al teatro operativo europeo.

Idealmente, si osservava, l’NGAD più leggero e depotenziato avrebbe anche potuto essere rivolto all’esportazione, nella speranza probabilmente di ammortizzare parte dei costi di sviluppo, ma non sembra questa, per il momento, la filosofia-guida, che ne farebbe una sorta di nuovo F-35, dato che i numeri di produzione sono limitati e pensati per sostituire la flotta degli F-22, velivoli mai esportati.

L’attività dei prototipi X nell’Area 51 è stata svolta in questi anni lontano dai riflettori, ma qualche fugace avvistamento è filtrato al di fuori delle cortine ufficiali.

Come quando la società civile di immagini satellitari Planet Labs divulgò alcune fotografie scattate dallo spazio fra il 26 e il 29 gennaio 2022. Le immagini (visibili a questo link) mostravano, parcheggiato su una delle piste di Groom Lake, presso un hangar a Sud della base, un curioso velivolo, all’incirca delle dimensioni di un caccia, con ala a delta ogivale, posto sotto quello che sembrava lo scheletro in tubolari di un piccolo hangar provvisorio a cui mancasse la copertura superiore.

Nel riportare la notizia, scriveva il 4 febbraio 2022 la rivista on line The War Zone: “L’aereo in questione misura circa 65 piedi (19,8 metri) di lunghezza e 50 piedi (15,2 metri) di larghezza, circa la taglia di un Su-27. Ha ali che sono reminiscenza del Concorde (il famoso e forse prematuro aereo di linea supersonico anglo-francese in servizio dal 1976 al 2003, n.d.r.) col suo elegantemente curvato bordo d’attacco ogivale. Perfino il bordo alare dell’aereo misterioso è incurvato, sfociando in estremità alari quasi a scimitarra, che potrebbero essere ripiegabili verso l’alto. Nel complesso le ali hanno un’apparenza fluente, quasi organica.

L’aereo non ha superfici di coda percepibili e ha quello che sembra il suo ugello di scarico esteso a poppa e raccordato coi bordi delle ali, dando l’idea di un apice di coda. La fusoliera anteriore si assottiglia in quello che molto probabilmente è un muso appuntito”.

Nel luglio 2023 Northrop Grumman annunciava il ritiro dall’NGAD (qui sotto il suo X Plane) per concentrarsi sul suo bombardiere B-21 Raider e senza specificare se effettivamente avesse costruito, o iniziato, un suo dimostratore di volo.

Nel successivo autunno, il 14 novembre 2023, il segretario all’Aeronautica Frank Kendall dichiarava a un convegno sulla difesa organizzato dalla testata Politico che “gli X-planes hanno tracciato la strada per il NGAD”, confermando che “siamo partiti nel 2015 con un programma finanziato per circa 1 miliardi di dollari, dai costi ripartiti, per un terzo a DARPA, per un terzo all’Aeronautica, per un terzo alla Marina”.

Tale programma, “ha prodotto alcuni prototipi (non specificati se due o tre, n.d.r.) che hanno dimostrato con successo le tecnologie di cui abbisogniamo”. Confermando che il velivolo pilotato sarebbe stato integrato con droni, Kendall ha parlato di “una famiglia di sistemi” comprendente droni come “piattaforme di scorta autonome” e “sensori fuoribordo”, quasi che i gregari robotici facessero da “vedette” in assistenza del pilota del caccia, nonché di “nuove armi” che verranno abbinate al sistema, fra cui il missile aria aria “oltre l’orizzonte” AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, accreditato di un raggio d’azione di almeno 200 km.

Sullo sviluppo dei CCA, ovvero i droni, Kendall prevedeva che sarebbe stato finalizzato solo dopo la decisione sulla scelta del prototipo del caccia, prevista nel 2024 e, come abbiamo visto ritardata di un anno.

E’ prevista nel 2026 la scelta fra le versioni iniziali, Increment 1, dei droni per cui sono in competizione General Atomics, col suo RFQ-42A, e Anduril con l’RFQ-44A.

Velivoli robot che faranno larghissimo uso dell’intelligenza artificiale per assistere il capo-formazione umano e che, come ha anticipato l’USAF, saranno pilotati da “software autonomi” per poter svolgere svariate missioni di ricognizione, attacco, guerra elettronica e raid diversivi.

Fra luglio e settembre del 2024 Kendall ha parlato più volte di quella che si prospettava come una “pausa nello sviluppo del PCA”, il caccia pilotato, in quanto componente più costosa e impegnativa del sistema NGAD, mentre le altre componenti, le tecnologie e in particolare i droni, stavano proseguendo.

Il segretario all’Air Force rimarcava che era “necessaria una revisione del progetto del velivolo pilotato per contenere i costi”, che secondo alcune stime dello scorso anno elaborate dal Congressional Budget Office avrebbero potuto toccare addirittura 375 milioni di dollari a esemplare, una vera follia in termini economici.

Stime più verosimili parlavano di 250 milioni di dollari, comunque molto, portando a ipotizzare un caccia meno sofisticato e ammortizzabile con l’esportazione, almeno agli alleati più importanti e fedeli, secondo il modello F-35.

Sesta generazione?

A spingere la nuova amministrazione Trump a rilanciare decisamente il programma, pur dimezzando a 200-250 il fabbisogno iniziale ipotizzato di esemplari, è stata la sfida del Dragone, che negli ultimi mesi ha fatto trapelare foto e immagini di ben due prototipi che Pechino sostiene siano caccia di sesta generazione.

L’apparizione, il 26 dicembre 2024, nell’anniversario della nascita di Mao (1893-1976) del Chengdu J-36 (nella immagine sotto) e dello Shenyang J-50, avanzati velivoli con velatura a delta spezzata, o freccia a cuspide, di cui si favoleggiano capacità da “sesta generazione” ha certamente contribuito alla recente accelerata del programma NGAD.

La preoccupazione è aumentata quando, il 7 aprile 2025, è stato diffuso il video, ripreso, si presume, fortuitamente, da un civile mentre il prototipo del J-36 si avvicinava a bassa quota alla pista aziendale della fabbrica Chengdu, nel Sichuan, preparandosi all’atterraggio. Abbassandosi ha sorvolato per pochi secondi un’affollata autostrada ed è stato immortalato da un automobilista, che poi ha diffuso in rete il filmato.

Il J-36 ha una lunghezza stimata di 20 metri e, singolarmente, è trimotore, mentre il J-50 è bimotore. La presenza di ben due prototipi di caccia di sesta generazione in Cina sembra rispecchiare la competizione fra i due X-planes, quello di Lockheed Martin e quello, poi vincitore, di Boeing, per il programma NGAD.

Il fatto che i cinesi tengano a ostentare ciò che invece gli americani tengono ancora celato potrebbe essere, forse, un segno di debolezza da parte di Pechino. Secondo i dettami del “Bingfa”, “L’arte della guerra”, di Sun Zu, che informa il pensiero militare cinese fin dal 500 avanti Cristo, ci si dovrebbe “mostrare forti quando si è deboli” e “mostrare deboli quando si è forti”, per disorientare l’avversario.

E’ possibile quindi che i due prototipi cinesi, dei quali evidentemente solo uno, per motivi di costi, verrà scelto per la produzione di massa, vengano sbandierati da Pechino per rivendicare di essere avanti a tutti nello sviluppo dei caccia di sesta generazione.

Ma in realtà le aerodinamiche spinte e le sembianze stealth da sole dicono ben poco, poiché le rivoluzioni tecnologiche insite in questo concetto operativo dipendono da sistemi interni al velivolo, in primis l’elettronica e l’intelligenza artificiale, nonché l’integrazione con droni gregari e, non ultima, la qualità dei motori, che sono ancora un punto debole della tecnologia aerospaziale cinese. Il J-36 e il J-50 (nella foto sotto), quindi, potrebbero essere anche solo dimostratori tecnologici per sperimentare l’aerodinamica, ma ancora largamente incompleti in termini di prestazioni operative. Per esempio, come potevano essere i dimostratori americani NGAD ancora nel 2022.

Certo, gli Stati Uniti non si potevano permettere di prendere con leggerezza i presunti caccia cinesi di 6a generazione, che di fatto già esistono e volano concretamente, laddove analoghi progetti come l’anglo-nippo-italiano Tempest, il franco-tedesco-spagnolo Future Combat Air System e il russo Mikojan PAK-DP sono ancora alla fase di studio e progettazione.

Già il 7 gennaio 2025 Breaking Defense titolava “Come i nuovi caccia cinesi di prossima generazione possono avere impatto sui piani americani per il NGAD”, rilevando che, nonostante la Cina sia più indietro nelle tecnologie cruciali, potrebbe realisticamente mettere in servizio il J-36, reputato complessivamente più prestante del J-50 entro la fine di questo decennio, ma più per tentare di umiliare gli Stati Uniti, il che accresce il sospetto che nei prototipi cinesi vi sia, almeno per ora, molto di propaganda.

Si riconosceva inoltre che l’apparizione dei caccia cinesi avrebbe spinto gli USA ad accelerare il NGAD, magari preferendo una configurazione più grande del caccia pilotato per aumentare il carico bellico e l’autonomia.

All’inizio dell’anno, in piena transizione tra l’amministrazione uscente di Joe Biden e quella entrante di Donald Trump, non si era ancora deciso di riprendere con prepotenza l’NGAD. Il 3 marzo 2025 il capo di Stato Maggiore, generale David Allvin ha detto che il nuovo segretario dell’Air Force, Gary Ashworth, avrebbe rivisto il programma decidendone il futuro.

E il 4 marzo, parlando a Denver, in Colorado, alla Air & Space Forces Association, il generale Kenneth Wilsbach, dal 2024 a capo dell’Air Combat Command dell’USAF, osservava, a proposito dei prototipi cinesi: “Crediamo che questi aerei di sesta generazione siano dedicati alla superiorità aerea. Noi abbiamo di fronte diverse scelte possibili guardando a ciò che la Cina ha prodotto. Cosa abbiamo intenzione di fare in proposito? Io non credo che il niente sia un’opzione”.

Il suo collega, generale Joseph Kunkel, che supervisiona l’organizzazione delle forze e le esercitazioni dell’USAF, ha inoltre invitato a non badare a spese: “I vincoli fiscali non cambiano ciò che serve per vincere. Se l’America non vuole fare questi investimenti, allora dovremo affrontare pericoli maggiori”.

Nel giro di poche settimane s’è così arrivati alla decisione finale del Pentagono di segnare la decisa ripartenza del NGAD, sebbene un presupposto fondamentale lo si fosse visto già in febbraio con l’annuncio di “rivisitazioni” nella progettazione dei due tipi di motori adattativi che rappresentano la parte propulsiva del NGAD/F-47, secondo il programma sussidiario detto Next Generation Adaptive Propulsion, ovvero il turboreattore XA102 della General Electric e il XA103 della Pratt & Whitney. Il prossimo passo sarà la costruzione dei prototipi dei due motori e il successivo verdetto della competizione.

Il che, peraltro, conferma indirettamente che gli attuali dimostratori sperimentali hanno volato, e stanno volando, con motori, non dichiarati, ma di tipo convenzionale che non saranno certamente quelli definitivi per l’F-47 operativo.

Ora che il programma NGAD è ripartito e il nuovo caccia comincia prendere identità e forma, come Boeing F-47, per gli Stati Uniti si presenta una doppia sfida, nei prossimi 4-5 anni, relativa sia al convertire in senso operativo i risultati già ottenuti dai velivoli sperimentali segreti, portando a maturazione nel contempo tutte le tecnologie innovative che saranno integrate nel velivolo e nel sistema esteso ai droni CCA, sia al cercare di capire realmente a che ritmo stanno procedendo i cinesi, se i loro velivoli sono (o saranno) realmente una minaccia.

O se, perfino, possano essere in parte un bluff per spingere gli americani a spendere miliardi di dollari inseguendo il sogno di un caccia “perfetto” che forse non esisterà mai. Il dilemma fra armamenti davvero efficaci e pratici e armamenti troppo costosi ed elaborati che finiscono con l’avere un valore militare reale limitato in proporzione agli enormi investimenti profusi in essi non è certo una novità. Già fra il 1981 e il 1989 il presidente americano Ronald Reagan trascinò l’Unione Sovietica nella sua crisi finale alzando la posta della corsa al riarmo, anche con l’astuto specchietto per le allodole delle “guerre stellari”, e spingendo l’avversario a dissanguare la propria economia con spese militari divenute insostenibili.

E’ forse in atto un gioco del genere anche fra Cina e Stati Uniti, a diversi livelli? Di sicuro, per Boeing l’assegnazione dell’appalto F-47 è ossigeno prezioso per un’azienda penalizzata negli ultimi anni da vari incidenti ai suoi velivoli di linea, nonché nell’aprile 2025 dal rifiuto cinese di comprare i velivoli civili dell’azienda di Seattle in risposta alla guerra dei dazi.

Foto: Casa Bianca, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, TWZ, War Zone, Plaanet Labs, USAF e China Military

Mirko MolteniVedi tutti gli articoli

Nato nel 1974 in Brianza, giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e collabora col quotidiano “Libero” e con varie riviste. Per le edizioni Odoya ha scritto nel 2012 “L'aviazione italiana 1940-1945”, primo di vari libri. Sempre per Odoya: “Un secolo di battaglie aeree”, “Storia dei grandi esploratori”, “Le ali di Icaro” e “Dossier Caporetto”. Per Greco e Greco: “Furia celtica”. Nel 2018, ecco per Newton Compton la sua enciclopedica “Storia dei servizi segreti”, su intelligence e spie dall’antichità fino a oggi.