La crisi strutturale della NATO

Per oltre settant’anni, la NATO ha attraversato crisi anche profonde senza mai mettere realmente in discussione la propria sopravvivenza. Dalla Guerra fredda ai conflitti periferici del dopo 1989, le fratture interne all’Alleanza sono sempre state il prodotto di divergenze politiche contingenti, anche gravi, ma mai di una contraddizione strutturale. Per questo, la NATO è potuta sopravvivere anche se, nel corso del tempo è stata data per spacciata più volte. La crisi attuale, invece, è di natura radicalmente diversa, ma non per le ragioni che comunemente si ritiene.

Infatti, le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e il suo manifesto disprezzo per le organizzazioni multilaterali, NATO compresa, non rappresentano l’origine del problema ma, piuttosto, il colpo di grazia a un’organizzazione i cui tre compiti istituzionali, la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la cooperazione per la sicurezza, risultavano già strutturalmente compromessi e non eseguibili ben prima che il presidente statunitense ventilasse l’ipotesi di annettersi il territorio di un alleato.

Le crisi della Guerra fredda

È una forzatura essere nostalgici della visione secondo la quale la NATO nel corso del confronto con l’Unione Sovietica fosse un’organizzazione coesa e compatta. Infatti, ci sono stati almeno tre momenti cruciali dei rapporti transatlantici dove la coesione dell’Alleanza non solo è venuta meno, ma si è pensato al peggio prevedendone la sua fine. In particolare, la crisi di Suez del 1956, il ritiro francese dalla struttura unificata di comando della NATO avvenuto nel 1966 e la decisione unilaterale del presidente statunitense Ronald Reagan di bombardare la Libia nel 1986.

Nel primo caso, la Francia e il Regno Unito avevano pianificato con Israele operazioni militari contro l’Egitto a seguito della decisione del Cairo di nazionalizzare il Canale di Suez. Gli attacchi furono condotti senza alcuna consultazione con gli alleati della NATO e il Segretario generale Lord Hastings Ismay, generale e politico inglese.

Ismay fu tenuto rigorosamente fuori dal processo decisionale. Furono soprattutto gli inglesi a chiedere ai francesi di evitare qualsiasi coinvolgimento dell’Alleanza. Il risultato fu che gli Stati Uniti condannarono le azioni britannico-franco-israeliane e si schierarono con l’Unione Sovietica e l’Egitto nel chiedere il ritiro delle forze israeliane dalla regione.

Cosa di non poco conto dal momento che l’Unione Sovietica era appena intervenuta in Ungheria per sopprimere una rivolta democratica, e che la credibilità dell’alleanza era ora minacciata a causa degli aperti disaccordi tra gli alleati.

Il presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, fu molto infastidito dal “tradimento” degli inglesi e dall’assenza di consultazioni con Washington e l’inusuale allineamento con Mosca fece pensare alla fine imminente dell’organizzazione.

La seconda crisi fu quella provocata dieci anni più tardi dalla decisione del presidente francese Charles de Gaulle di abbandonare la struttura di comando integrata della NATO, accompagnata dalla richiesta di trasferire il quartier generale e le installazioni militari dell’Alleanza Atlantica dalla Francia nel 1966. L’iniziativa francese nasceva dalle profonde differenze di vedute tra Parigi e Washington circa la nascente architettura della difesa europea, il ruolo dell’Alleanza Atlantica e del deterrente nucleare.

La NATO fu quindi costretta a spostare il suo quartier generale politico e militare in Belgio dove tutt’ora risiede.

Le richieste di de Gaulle provocarono un serio problema logistico, oltre che politico, poiché comportò il trasferimento di quasi 100.000 persone e di migliaia di tonnellate di attrezzature di ogni tipo.

Anche questi accadimenti furono giudicati come il momento più traumatico nella storia della NATO e il cancelliere della Repubblica Federale di Germania protempore, Ludwig Erhard, dichiarò che le scelte della Francia potevano far andare in pezzi il mondo occidentale dato che la decisione di de Gaulle rispecchiava un’aperta e profonda divisione sul fronte militare contro l’Unione Sovietica.

Il “capriccio” francese è durato ben trentatré anni poiché la Francia è rientrata nei ranghi, a suo comodo, il 4 aprile del 2009 vincolando il rientro, tra l’altro, alla designazione di un centinaio abbondante di generali francesi da collocare in posizioni chiave della struttura di comando dell’Alleanza.

La terza crisi si verificò quando il presidente Ronald Reagan autorizzò attacchi aerei contro la Libia e il suo leader Muammar Gheddafi il 14 aprile 1986. Questi vennero effettuati a seguito del coinvolgimento del paese africano in un attacco terroristico in una discoteca tedesca, dove erano stati uccisi due soldati statunitensi e una donna turca e ferito altre 229 persone, tra cui 60 americani.

Gli alleati della NATO furono informati quando le operazioni erano già state avviate e non vi fu alcun tipo di consultazione preventiva. Il fatto più grave e paradossale fu rappresentato dal fatto che fu il Comandante delle Forze Alleate in Europa (SACEUR), il generale americano Bernard Rogers, a guidare l’operazione tenendo all’oscuro il Segretario generale della NATO, l’inglese Lord Carrington, e tutti gli ambasciatori dei paesi membri.

Unica eccezione fu rappresentata dalla Francia, unica Nazione ad essere consultata bilateralmente dagli Stati Uniti prima degli attacchi, e che negò l’utilizzo del proprio spazio aereo agli aerei militari americani in rotta verso la Libia (i soliti volponi francesi).

Con l’eccezione del sostegno del Primo Ministro del Regno Unito, ci fu una condanna pressoché unanime dell’iniziativa da parte degli alleati europei. Due settimane dopo gli attacchi, Lord Carrington dichiarò in un’intervista alla BBC che la situazione tra Europa e America era la più brutta che si potesse ricordare nel periodo in cui aveva avuto a che fare con l’Alleanza.

Oltre a queste tre grandi crisi, durante la Guerra Fredda gli alleati della NATO hanno affrontato gravi divergenze politiche sui livelli di spesa per la difesa europea, la guerra del Vietnam, l’approccio di politica estera della Germania all’Ostpolitik, l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica, le invasioni militari americane di Grenada e Panama e il dispiegamento in Europa dei missili statunitensi con capacità nucleare Pershing.

Dopo la Guerra Fredda

Il primo test significativo di coesione dell’Alleanza del post-guerra fredda si presentò in occasione della prima Guerra del Golfo.

A seguito dell’enorme build up di forze della coalizione realizzato tra agosto e dicembre del 1990, Saddam Hussein aveva minacciato di colpire la Turchia nel caso il suo paese fosse stato attaccato.

Ancorché il Trattato di Washington non prevedesse esplicitamente l’attuazione dell’Articolo 5 nei contesti geografici esterni alla sua area di applicazione, sembrò evidente che gli effetti di ciò che stava accadendo in Medio Oriente (analogamente a quanto stava accadendo nei Balcani) si sarebbero presto fatti sentire in Occidente.

La prospettiva pragmatica prevalse su ogni altra considerazione e la NATO rispose inviando la componente aerea della forza mobile dell’Allied Command Europe (ACE) composta da assetti aerei italiani, tedeschi e belgi, nonché le batterie antimissile patriot olandesi.

La Turchia non venne mai attaccata, anche se è difficile valutare quanto il deterrente alleato abbia potuto contribuire al conseguimento di questo risultato. In ogni caso, proprio in quell’occasione cominciarono a emergere alcune perplessità, soprattutto da parte tedesca, sull’opportunità o meno di interpretare così ampiamente le clausole dell’Articolo 5 che, in ogni caso, non erano state tecnicamente invocate.

La stessa situazione si presentò, con risvolti molto più drammatici, tredici anni più tardi quando, in occasione della seconda Guerra del Golfo, del 2003, Francia, Germania e Belgio bloccarono l’attivazione dell’Articolo 4 del Trattato di Washington, che permette alle parti di consultarsi per stabilire la necessità o meno di invocare l’applicazione della clausola della difesa collettiva.

Lo “strappo” avvenne nel corso della riunione straordinaria convocata per fornire, sempre alla Turchia, gli stessi assetti difensivi che erano stati invece concessi a suo tempo per scongiurare le stesse eventuali ritorsioni da parte dell’Iraq.

Tale evento costituì il culmine del confronto in ambito alleato sul profilo politico militare da adottare nei confronti della crisi irachena e uno dei momenti di maggiore tensione tra i membri della NATO nel corso dei suoi 53 anni di storia sino a quel momento.

Alla base dei profondi dissapori tra gli Stati Uniti e i suoi tradizionali alleati, vi era sicuramente la differente percezione che l’Europa e gli USA avevano della minaccia terroristica e delle modalità per affrontarla.

Ma tale aspetto s’inquadrava nel contesto di un disaccordo di carattere più generale riguardante le responsabilità che l’Alleanza avrebbe dovuto assumere nel contesto dei nuovi scenari e quindi sulla sua area di responsabilità, anche in termini geografici.

In ogni caso, la “crisi nella crisi” del blocco del meccanismo di consultazione per l’assistenza alla Turchia, alla vigilia dell’avvio delle operazioni in territorio iracheno, evidenziò l’essenza del problema: la richiesta di assistenza da parte di uno stato membro della NATO, effettuata sulla base del giudizio che la propria sicurezza fosse in pericolo, non sarebbe stata soddisfatta se tutti gli altri membri non avessero convenuto che tale pericolo fosse stato concreto.

In altre parole, quando l’origine e le circostanze di un attacco fossero state incerte, la volontà di rispondere militarmente, da parte di ogni singolo alleato, non sarebbe più stata garantita. Se dunque l’Alleanza si era rivelata incapace di fornire equipaggiamenti difensivi a un proprio membro che ne aveva fatto richiesta, quale sarebbe stato il futuro dell’intero sistema delle garanzie di sicurezza previste dal Trattato di Washington? Aspetto, questo, decisamente attuale anche ai nostri giorni.

Altri esempi emblematici di dissenso politico militare del dopo guerra fredda riguardano gli interventi in Kosovo e Libia.

L’attacco alla Serbia per strappare il Kossovo a Belgrado, nel 1999, venne condotto senza mandato ONU e aggirando il veto russo-cinese, con tensioni operative tra Washington e le capitali europee sulla designazione degli obiettivi e sull’uso della forza, ostacolando la gestione delle operazioni con veti incrociati.

L’attacco alla Libia nel 2011, vide la Germania astenersi al Consiglio di Sicurezza allineandosi con Russia e Cina, e con la Francia e il Regno Unito che assunsero la leadership mentre gli Stati Unitim dopo un intervento militare iniziale, adottarono a posizione di leading from behind).

Per non parlare delle affermazioni di Macron nel novembre 2019, a seguito dell’offensiva turca unilaterale in Siria contro i curdi senza alcun coordinamento NATO, che dichiarò l’Alleanza “cerebralmente morta”, denunciando l’assenza di consultazione strategica, l’unilateralismo americano e turco, e la necessità per l’Europa di sviluppare la propria autonomia decisionale (sotto tutela francese s’intende).

Le crisi dell’alleanza senza missione

Oggi, la crisi della NATO è dovuta al fatto che i suoi tre compiti istituzionali fondamentali, difesa collettiva, gestione delle crisi e cooperazione nel campo della sicurezza, non risultano più eseguibili.

Il compito chiave (core task) fondativo, quello della difesa collettiva, è stato compromesso soprattutto dal fallimentare coinvolgimento nella guerra per procura in Ucraina per liquidare la Russia e, a seguito della oramai inesorabile sconfitta di Kiev sul campo di battaglia, dalla preparazione all’insostenibile prospettiva di un’invasione russa dell’Europa.

Il massiccio sostegno militare, finanziario e tecnologico fornito all’Ucraina ha mostrato i limiti della sua efficacia strategica. Dopo oramai quattro anni di guerra, i risultati sul campo sono disastrosi e le differenze interne tra gli alleati sul livello del coinvolgimento, sulla tempistica e sugli obiettivi finali, rivelano l’assenza di una visione comune e coerente, nonostante gli sforzi di far apparire l’Alleanza Atlantica come forza monolitica e coesa.

C’è poi l’aspetto dell’ambiguità del ruolo politico nella guerra russo-ucraina dove la NATO è di fatto parte attiva del conflitto, ma continua a presentarsi come soggetto non belligerante per non sfidare apertamente Mosca.

L’ipocrisia del non intervento formale e il sostegno militare sostanziale, hanno indebolito la credibilità deterrente dell’organizzazione, con la Russia che percepisce i suoi limiti politici e ne testa la soglia di reazione, mentre gli alleati e l’opinione pubblica faticano a riconoscere una linea d’azione chiara e coerente. Questa incertezza, più che una prova di prudenza, ha finito per erodere la forza simbolica della NATO come garante della sicurezza e della stabilità euro-atlantica.

Il fattore Trump ha poi inflitto il colpo di grazia al tema della difesa collettiva poiché nella nuova edizione della National Defense Strategy statunitense, la Russia non è più definita come nemico strategico, ma interlocutore alla pari con il quale ricreare una stabilità di relazione strategica.

Se la Russia non è più il nemico degli Stati Uniti, la NATO perde la ragione stessa per cui è nata. L’Articolo 5, concepito per una minaccia chiara e condivisa, sopravvive formalmente ma è svuotato politicamente.

Non esiste più un consenso sulla natura della minaccia che dovrebbe attivarlo e questo consenso, è stato compromesso dall’azionista di maggioranza dell’organizzazione. Inoltre, il presidente statunitense ha più volte espresso una radicale svalutazione del Trattato di Washington, mettendo in discussione non solo l’utilità dell’Alleanza, ma il principio stesso della difesa collettiva. La sicurezza, secondo Trump, non è un obbligo automatico ma una transazione condizionata al comportamento degli alleati. È la negazione politica dell’Articolo 5: dal momento in cui il principale garante dell’Alleanza considera la difesa collettiva opzionale, l’intero impianto giuridico e simbolico della NATO viene svuotato.

Gli altri due compiti chiave (gestione delle crisi, e cooperazione nel campo della sicurezza) devono essere considerati congiuntamente. Introdotti insieme nel concetto strategico del 1991, e anteposti di fatto alla difesa collettiva fino alla crisi della Crimea del 2014, costituiscono due facce dello stesso processo di espansione geografica e capacitiva della NATO.

La gestione delle crisi ha fornito la giustificazione operativa per l’intervento oltre l’area euro-atlantica, mentre le partnership hanno costituito lo strumento istituzionale per consolidare questa presenza. Dopo la fine della Guerra Fredda, venuto meno il pericolo di un’invasione sovietica, la NATO doveva ridefinire la propria raison d’être.

La gestione delle crisi è diventata la risposta: non più difesa del territorio alleato (art. 5), ma interventi “umanitari” o di stabilizzazione (other than war operations) sulla “periferia estesa” dell’Alleanza da identificare, quest’ultima, secondo le circostanze e le convenienze.

Questo cambio di paradigma ha legittimato la trasformazione della NATO da alleanza difensiva regionale a strumento di intervento globale. Se la gestione delle crisi ha giustificato l’intervento ad hoc fuori dall’area di applicazione del Trattato di Washington, le partnership hanno trasformato questa presenza occasionale in architettura permanente.

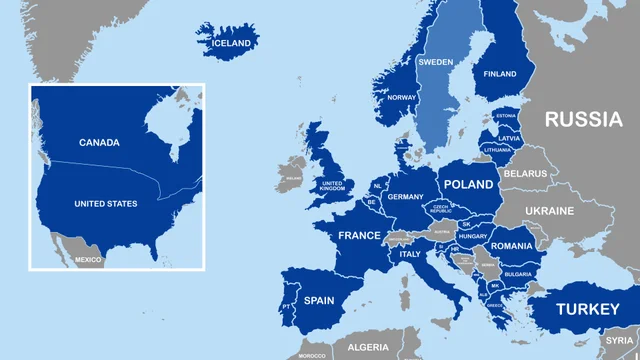

La NATO ha costruito una rete di relazioni politico-militari che copre quattro continenti. In altre parole, le partnership hanno creato un’Alleanza “à la carte” che estende l’influenza dell’Alleanza senza formale adesione, superando abbondantemente i vincoli geografici originali.

Il problema risiede nel fatto che oggi, fuori dell’Occidente, l’immagine della NATO come garante di stabilità è sempre più debole. Molti paesi del Sud globale vedono l’Alleanza come uno strumento di proiezione del potere occidentale, in particolare degli Stati Uniti, più che come un pilastro della sicurezza internazionale.

In questo contesto, i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, con le recenti adesioni di nuovi membri) rappresentano un polo alternativo di legittimità e influenza. Essi propongono una visione dell’ordine internazionale fondata su multipolarismo, sovranità nazionale e rifiuto dell’egemonia di Washington, e il loro crescente peso economico e politico rafforza questa narrativa, marginalizzando ulteriormente la NATO, percepita come espressione di un ordine di vecchio stampo ormai in declino.

Tutto ciò sta provocando, innanzitutto, la compromissione del compito della cooperazione nel campo della sicurezza per mezzo delle partnership, per carenza di altre possibili adesioni ai progetti geopolitici dell’Alleanza.

In secondo luogo, l’impossibilità da parte dell’Alleanza di eseguire il core task della gestione delle crisi, rivolto alle aree più problematiche del mondo, perché è proprio in quei contesti che la credibilità politica della NATO e, soprattutto degli Stati Uniti, è compromessa.

Basti vedere quello che sta accadendo nel Continente africano per non parlare del Medio Oriente. Quindi, mentre la NATO si concentra sul contenimento della Russia in Europa, perde capacità d’influenza e legittimità nelle aree dove la competizione strategica globale si sta effettivamente spostando. In altre parole, il tentativo di presentarsi come alleanza globale si scontra con la realtà di un mondo che non riconosce più alla NATO un ruolo universale, ma solo regionale e parziale.

La guerra tra gli stati membri

Le dichiarazioni di Trump non hanno creato una crisi, ma hanno solo reso impossibile continuare a fingere che la crisi non esista. Quando il presidente degli Stati Uniti afferma pubblicamente di dover decidere tra le opzioni di mantenere la NATO intatta e prendersi la Groenlandia, non sta provocando un problema nuovo.

Sta semplicemente esplicitando ciò che era già implicito nella sua precedente retorica sulla NATO come transazione condizionata anziché come obbligo automatico. Sta ammettendo che per Washington la NATO è una variabile, non una costante. E un’alleanza il cui principale garante militare la considera una variabile negoziabile non è più un’alleanza.

Il primo ministro danese Mette Fredriksen ha colto perfettamente la natura irreversibile della situazione affermando che “un attacco alla Groenlandia sarebbe la fine della NATO”.

Non perché la Danimarca possa realisticamente invocare l’Articolo 5 contro gli Stati Uniti, ma perché nel momento in cui si deve contemplare questa possibilità, l’Alleanza ha già cessato di esistere come patto di difesa collettiva.

Il fatto che, secondo quanto riportato da Politico, gli europei stiano pianificando la difesa della Groenlandia senza gli Stati Uniti completa il quadro: i membri dell’Alleanza stanno preparando scenari operativi per difendersi dal proprio principale alleato.

Probabilmente la NATO sopravviverà come struttura formale, ma la sua sostanza strategica rimarrà pressoché nulla. Il problema che ora si pone è quello di capire cosa la potrà sostituire e con quali finalità, tenuto conto anche del fatto che la difesa europea rimarrà una chimera. Tutto dipenderà dall’architettura di sicurezza che emergerà alla fine del conflitto russo ucraino, ma della quale, però, nessuno parla.

Foto: Casa Bianca e NATO

Maurizio BoniVedi tutti gli articoli

Nato a Vicenza nel 1960, è stato il vice comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell'Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo). Ha comandato la brigata Pozzuolo del Friuli, l'Italian Joint Force Headquarters in Roma, il Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito a Civitavecchia e il Regg. Artiglieria a cavallo a Milano ed è stato capo ufficio addestramento dello Stato Maggiore dell'Esercito e vice capo reparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma. Giornalista pubblicista, è divulgatore di temi concernenti la politica di sicurezza e di difesa.