Riflessioni sulla Difesa europea

La storia del Trattato che istituiva la Comunità Europea di Difesa (CED), conosciuto anche come Piano Pleven (in onore di René Pleven, politico francese promotore della difesa europea comune) è una vicenda di ambizione, innovazione strategica e, infine, un caso emblematico delle persistenti tensioni tra ideali sovranazionali e sovranità nazionale. Firmato nel 1952 con la speranza di creare una forza militare europea unificata all’interno della NATO, la CED era concepita come un pilastro della sicurezza collettiva nell’Europa divisa del dopoguerra.

Tuttavia, il fallimento della sua ratifica, in particolare nell’Assemblea Nazionale francese, mise in luce sfide profonde nel bilanciare gli interessi nazionali con le aspirazioni comuni europee. Oggi, questo episodio offre una lente di riflessione sui dibattiti attuali in materia di difesa europea, sulla costruzione di meccanismi di sicurezza integrata e sulla persistente influenza della politica interna nella cooperazione internazionale.

Ambizioni Sovranazionali contro Sovranità Nazionale

Al centro della vicenda della CED si trova la tensione costante tra il desiderio di una struttura militare sovranazionale e la necessità altrettanto pressante di preservare la sovranità nazionale. I sostenitori della CED immaginavano una 1 politica di difesa unificata in grado di mettere in comune le risorse, standardizzare le pratiche militari e rafforzare la sicurezza collettiva contro la minaccia sovietica.

Tuttavia, questa visione si scontrava con la tradizione profondamente radicata del controllo statale, poiché i leader nazionali temevano che cedere troppo potere a un’autorità centrale avrebbe compromesso la loro capacità di manovrare autonomamente sia sul piano politico che su quello militare.

Questa dicotomia continua a emergere nei processi di integrazione europea, come dimostrano i dibattiti attuali sull’autonomia strategica dell’UE rispetto alla tradizionale dipendenza dalla NATO. Il dibattito persistente evidenzia come, sebbene le minacce esterne possano favorire l’unità, gli impulsi nazionalistici – alimentati da esperienze storiche – continuino a mettere in discussione la fattibilità di meccanismi di difesa pienamente integrati.

Il Doppio Ruolo della Francia nell’Integrazione

Il ruolo della Francia nella vicenda della CED esemplifica il delicato equilibrio richiesto nel processo di integrazione europea. Come uno dei principali artefici del trattato, la Francia si trovò a dover conciliare il proprio entusiasmo iniziale con un profondo attaccamento alla propria sovranità. Il sostegno iniziale del governo francese rifletteva il riconoscimento della necessità di misure di difesa collettiva dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale.

Tuttavia, al momento della ratifica parlamentare, queste ambizioni furono ridimensionate dai timori di cedere il controllo a istituzioni sovranazionali. Questa posizione contraddittoria non è solo un retaggio del passato, ma riecheggia nei dibattiti odierni, in cui la Francia continua a valutare i benefici della cooperazione europea in materia di difesa rispetto all’esigenza di mantenere il controllo nazionale.

Comprendere l’ambivalenza francese offre spunti preziosi sul perché molte iniziative politiche dell’UE si trovino a fronteggiare difficoltà simili, ricordando ai decisori odierni che lo scetticismo storico può fungere sia da freno che da elemento di cautela strategica.

Il Dibattito sulla Deterrenza Nucleare Francese: Nulla di Nuovo

Alla luce delle crescenti preoccupazioni sulla credibilità della garanzia nucleare statunitense, in particolare durante l’amministrazione Trump, la Francia ha manifestato interesse nell’estendere il proprio ombrello nucleare al resto dell’UE. Il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato l’impegno della Francia per la sicurezza europea, proponendo una “dimensione europea” della deterrenza nucleare e sollecitando dialoghi strategici con i partner europei per esplorare la possibilità di proteggere altri paesi dell’UE.

Tra le iniziative più rilevanti vi è la proposta di esercitazioni nucleari congiunte per rafforzare la cooperazione e la comprensione delle capacità nucleari francesi. Paesi come Germania, Polonia, Lettonia e Lituania hanno espresso interesse, spinti dai timori sull’affidabilità della sicurezza americana in Europa.

Il futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si è mostrato particolarmente favorevole alla discussione sull’estensione del supporto nucleare francese e britannico al proprio paese. Tuttavia, permangono ostacoli significativi: la Francia insiste nel mantenere la piena sovranità sul proprio arsenale nucleare, limitando così la cooperazione su vasta scala. Inoltre, la dimensione relativamente ridotta dello stock nucleare francese solleva interrogativi sulla sua capacità di fornire una deterrenza completa per l’intera Europa.

Nonostante queste sfide, l’iniziativa di Macron ha suscitato un cauto interesse tra i leader dell’UE, suggerendo che le capacità nucleari francesi potrebbero contribuire a rafforzare l’autonomia strategica europea.

Think tank e pubblicazioni di spicco, come la Fondation pour la Recherche Stratégique e Le Monde, hanno approfondito l’efficacia e le implicazioni strategiche di queste proposte. Con il progredire delle discussioni, l’ombrello nucleare francese potrebbe svolgere un ruolo chiave nella costruzione di una nuova architettura di sicurezza per l’Europa, riducendo la dipendenza dalle garanzie statunitensi tradizionali e migliorando la difesa collettiva europea.

Impatto sul Ritmo dell’Integrazione Politica Europea

Il fallimento della CED non si limitò a bloccare un ambizioso progetto militare, ma influenzò profondamente la traiettoria dell’integrazione politica europea. 3 Con il crollo della CED, anche i piani per una Comunità Politica Europea furono accantonati, con conseguenze che si fecero sentire nei decenni successivi. Invece di un’integrazione rapida e onnicomprensiva, l’Europa adottò un approccio graduale, settore per settore, puntando su progressi incrementali piuttosto che su riforme audaci e radicali.

Questo sviluppo riflette un adattamento pragmatico alla complessa realtà degli interessi nazionali e delle diverse culture politiche del continente. Grazie a questo approccio più misurato, l’Europa ha potuto coltivare gradualmente la fiducia reciproca, armonizzare le politiche in modo incrementale e sviluppare quadri flessibili che ancora oggi costituiscono la base della cooperazione europea.

Creazione delle Basi Concettuali per Future Iniziative di Difesa Nonostante il suo esito fallimentare, la CED non fu un’iniziativa vana. Gettò infatti le basi concettuali e strutturali per successivi progetti di difesa europea, come la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e i dibattiti in corso sulla creazione di un “esercito dell’UE”.

I temi emersi dalle negoziazioni sulla CED – sicurezza collettiva, strutture di comando condivise, capacità militari integrate – continuano a influenzare le decisioni politiche attuali. Lezioni strategiche come la necessità di obiettivi realistici, meccanismi di costruzione della fiducia e il bilanciamento tra politica interna e obblighi internazionali restano elementi chiave per la futura autonomia della difesa europea.

Conclusione

Il dibattito sulla creazione di una difesa comune in Europa solleva numerosi interrogativi relativi alla struttura politica che dovrebbe esercitarne il controllo. Sarebbe il Consiglio europeo a detenere questa responsabilità? Quale meccanismo di votazione si applicherebbe per prendere decisioni critiche e quale tipo di maggioranza sarebbe necessaria per garantire l’efficacia e la legittimità delle decisioni prese?

Inoltre, riflettendo su un meme di Elon Musk che provocatoriamente chiedeva se l’Unione Europea esistesse perché i governi necessitano di un governo 4 superiore, emerge uno spunto di riflessione interessante.

La difesa comune è da intendersi come uno strumento per proteggere i singoli stati nazionali, o rappresenta piuttosto il primo passo verso la creazione di una federazione europea autentica? Se così fosse, tempi e modalità del dibattito in corso sembrano davvero affrettati e richiedono un’analisi più approfondita.

Il Trattato sulla Comunità Europea di Difesa non rappresenta semplicemente un piccolo capitolo della diplomazia del dopoguerra; è piuttosto una lezione fondamentale su come ambizione e pragmatismo, sovranità nazionale e solidarietà europea possano intrecciarsi nei complessi percorsi di integrazione europea.

Anche se le sfide legate alla sicurezza comune continuano a esistere, il passato ci dimostra che gli approcci flessibili e graduali hanno maggiori probabilità di successo in un panorama definito da aspirazioni condivise e dalle profonde divisioni storiche tra i vari stati membri. Procediamo a piccoli ed efficaci passi, senza proclami o fughe in avanti.

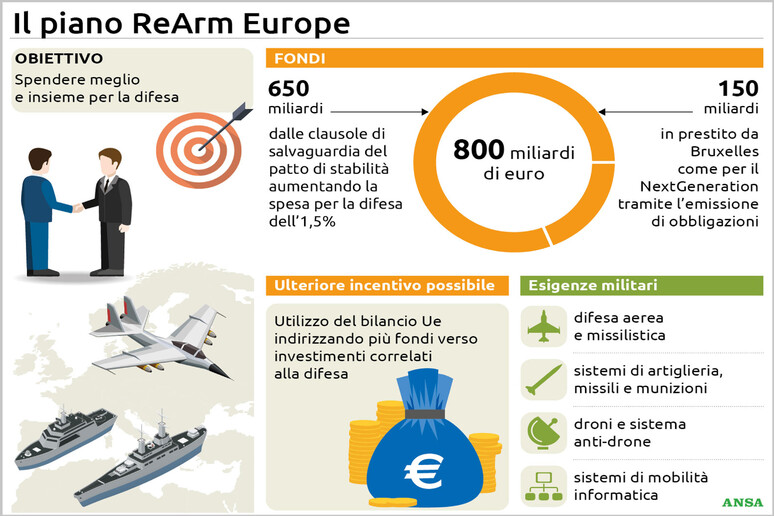

Immagini: Commissione UE e ANSA

Leggi anche:

ReArm Europe: verso una politica di difesa comune o solo sesterzi?

Luca GabellaVedi tutti gli articoli

Consulente specializzato nell'analisi e nell'esecuzione di operazioni internazionali a favore delle aziende europee. Laureato in Scienze Politiche Internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con un Master of Science (MSc.) in Middle East Politics presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) di Londra. Con quasi venti anni di esperienza di lavoro negli Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Iraq ed Emirati Arabi Uniti, ha uno spiccato interesse per le dinamiche politiche, economiche e di sicurezza nell'area del Mediterraneo allargato. Sito internet: https://www.mandati-internazionali.eu/.