Focus Indo-Pacifico – L’isola di Guam, “Malta” del Pacifico

L’isola di Guam rappresenta un bastione molto importante degli avamposti e basi statunitensi nell’immenso teatro del Pacifico. Come avamposto di peso strategico nel secondo conflitto fu teatro di una strenua resistenza del piccolo presidio di soldati, marinai e milizia indigena, meno di 900 uomini, appoggiati dai due cannoni presenti su un dragamine e una petroliera armata. Il presidio resistette dal 8 al 10 dicembre 1941 alle soverchianti forze giapponesi inviate alla conquista dell’isola.

Guam venne riconquista dal Corpo dei Marines nel luglio 1944. Nel 1972 venne scoperto un sergente dell’esercito imperiale giapponese, che aveva vissuto nascosto nell’isola per ben 28 anni. Occupata nel 1898 al termine della guerra ispano-americana Guam è parte delle Marianne, è la più vasta tra le duemila isole che si trovano tra le Hawaii e le Filippine, con una superficie di 583 km², lunga 48,27 chilometri in lunghezza, mentre in larghezza varia tra i 6,40 e i 13,70 chilometri.

Non si va troppo lontano indicandola, pur con tutti i distinguo del caso, come una “nuova Malta”, l’isola a sud della Sicilia strenuamente difesa dai britannici nel secondo conflitto mondiale. Per la sua peculiare posizione geografica Guam non è molto distante dalle basi della Marina statunitense delle Hawaii e della costa della California ed è a 1500 miglia nautiche (circa 2800 chilometri) dalle Filippine ma è anche relativamente prossima alle coste cinesi e alla penisola coreana.

Filippine, Corea del Sud, Giappone e Australia sono tra i principali alleati di Washington nello scacchiere del sud-est asiatico e dell’oceano Pacifico. In particolare il governo di Manila nel 2023 ha firmato delle nuove importanti intese, nell’ambito del Enhanced Defense Cooperation Arrangement (EDCA) l’accordo di collaborazione militare con gli Stati Uniti.

Intese che prevedono l’allestimento di quattro nuove basi statunitensi di cui tre saranno nel nord delle Filippine, scelta non casuale poiché le basi saranno ubicate geograficamente vicino a Taiwan: difatti lo Stretto di Luzon rappresenta il confine marittimo tra i due paesi ed è la connessione tra il Mar di Filippine e il Mar Cinese Meridionale. Quest’ultimo costituisce uno degli hot spot della regione, una costante zona di contrasto tra la Cina e alcuni paesi, soprattutto Filippine e Vietnam, per la sovranità sulle rispettive Zone Economiche Esclusive e sugli atolli presenti in quelle acque.

La necessità per il Pentagono di incrementare il numero di basi nell’Indo-Pacifico è un pilastro della sua strategia complessiva e pertanto rafforzare quelle già operative da decenni è scelta ineludibile. Nell’ottica del contenimento della Cina, obiettivo primario delle più recenti presidenze americane e della nuova amministrazione Trump, l’isola di Guam è stata rinforzata con sistemi di difesa anti-missile sempre più sofisticati e moderni e lo sarà ancora di più nei prossimi anni.

Difatti, come ha scritto il direttore Gaiani di Analisi Difesa lo scorso 7 novembre: “indipendentemente dal colore delle sue amministrazioni, Washington considera la Cina il principale rivale in termini economici, strategici e militari e il Pacifico l’area su cui concentrare interessi e risorse anche militari. Questo approccio difficilmente potrà cambiare con Trump, poiché il Pacifico testa l’area di maggiore crescita mondiale ma The Donald potrebbe puntare più su accordi commerciali con Pechino piuttosto che condurre un braccio di ferro militare intorno a Taiwan.”

Nel 2021, nel corso di un’audizione al Senato l’ammiraglio Phillip S. Davidson, il responsabile dell’Indo-Pacifico (USINDOPACOM –U.S. Indo-Pacific Command Chief) si era espresso in questi termini: ”L’installazione del sistema difensivo ad alta quota THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) non è più ritenuto sufficiente a causa della nuove potenziali traiettorie dei missili provenienti dalle basi cinesi. Il GDS (Guam Defense System) dovrà essere nettamente potenziato con un nuovo sistema di difesa a 360 gradi, in grado di opporsi alle minacce provenienti dai missili da crociera e balistici, lanciati sia dalle basi a terra sia da navi e bombardieri.”

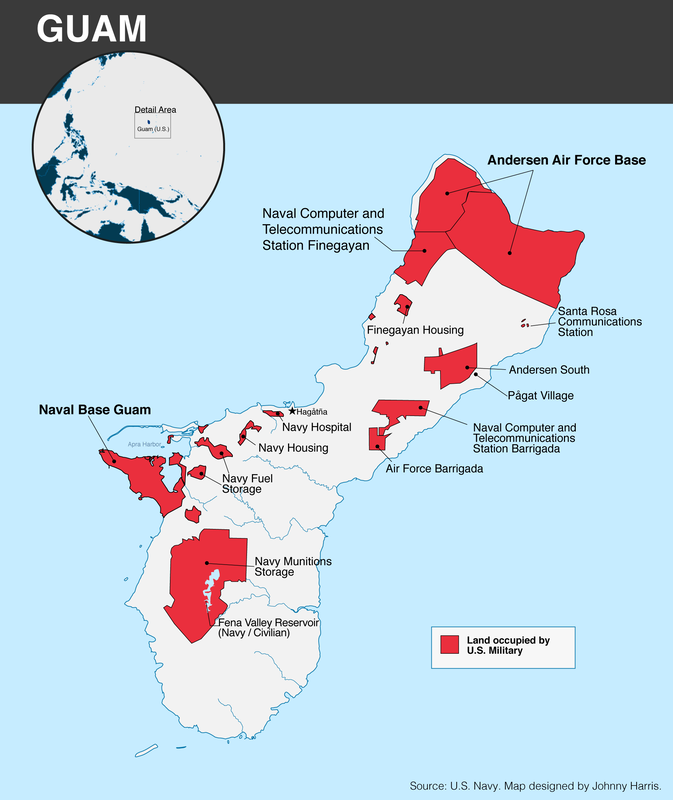

L’ammiraglio Davidson aveva ribadito la valenza strategica di Guam: “è territorio americano, ci vivono oltre 170mila persone e dove abbiamo stanziato 21mila membri delle forze armate; Guam è dotata di un porto con acque profonde, di enormi depositi di carburanti, munizioni, equipaggiamenti, nodi delle reti di comunicazione e dispone nella base di Andersen della maggiore struttura della U.S. Air Force per la proiezione delle forze aeree nella regione.”

Infine Davidson aveva fatto anche cenno ad un filmato a carattere propagandistico diffuso dai cinesi, dove si mostrano i bombardieri cinesi a lungo raggio che attaccano in massa proprio la base aerea di Andersen.

Guam Defense System

La difesa anti-missile di Guam spetta alla Missile Defense Agency (MDA), la struttura specializzata nel campo delle difese anti-missilistiche. Nei progetti in corso di attuazione della MDA i sistemi difensivi di Guam, una volta completati, copriranno con bolle difensive sovrapposte tutte le minacce balistiche fino ad un raggio dalle coste dell’isola di 1500 chilometri.

Lo scopo finale del vasto network difensivo è impedire a missili da crociera, missili balistici e nel futuro gli HGV (Hypersonic Glide Vehicle) veicolo ipersonico a planata, di colpire gli apprestamenti militari dell’isola. Gli HGV sono operativi nelle forze missilistiche russe e cinesi, i russi li stanno impiegando nel conflitto con l’Ucraina. Nel corso del 2023 Pechino ha dichiarato che i test sul suo HGV, denominato DF-27, hanno avuto successo.

Il contrasto a queste nuove armi è reso molto problematico dalle sue caratteristiche tra cui si evidenzia in un recente articolo: la velocità e manovrabilità, il volo a bassa quota e il cambio di traiettorie.

A regime l’isola di Guam potrà disporre di sistema a tre livelli di difesa: le batterie dei Patriot PAC-3, il sistema THAAD (operante fino a 200 chilometri) e il sistema AEGIS (fino a 1.500 chilometri); tuttavia questa triplice barriera anti-missile si stima venga completata, nella migliore delle ipotesi nel 2027 e i progetti per l‘allestimento delle bolle difensive sono ritardo rispetto alle tabelle di marcia.

Dal 2027 il sistema difensivo EIAMDS (Enhanced Integrated Air and Missile Defense System) Sistema Avanzato Integrato per la Difesa Aerea e Missilistica sarà operativo con 16 postazioni anti-aerea/missile che lo proteggeranno, secondo le previsioni, da qualsiasi minaccia.

Per il sistema EIAMDS sono stati annunciati nello scorso novembre nuovi stanziamenti pari a 1,7 miliardi di dollari. Il sistema AEGIS BMD (ballistic missile defense) ha un raggio di azione contro missili a medio e corto raggio fino a 1.500 chilometri per ingaggiare gli obiettivi dei missili SM-3, SM-2 e SM-6.

Ad oggi sono operanti solo le difese basate sulle batterie di Patriot PAC e il sistema antimissile THAAD di Lockheed Martin per colpire missili balistici a medio e corto raggio nel corso della fase terminale del loro volo. Per tamponare le difese di Guam è stata richiesta la presenza di un destroyer della classe Arleigh-Burke dotata di sistema AEGIS BMD.

La US Navy dispone di 49 navi dotate di AEGIS BMD e prevede a fine 2025 di averne 56 e 69 nel 2030. Ad ulteriore supporto integrazione del sistema di sorveglianza di Guam si sta riattivando la pista di volo nella vicina isola di Tinian mentre in quella di Palau è in corso la costruzione, entro il 2030, di una installazione per un radar TACMOR (Tactical Multi-Mission Over-the-Horizon Radar), apparato in grado di rilevare e tracciare bersagli oltre il normale orizzonte radar, a distanze molto maggiori rispetto ai sistemi radar convenzionali, così da migliorare il monitoraggio dei cieli e permettere di allertare per tempo le difese.

Oltre ai citati grossi investimenti per il sistema difensivo integrato, EIAMDS, l’isola di Guam possiede una più che robusta presenza dei reparti USAF e della US NAVY e del Corpo dei Marines. La pista di volo di Andersen è pienamente adatta ad accogliere i velivoli da trasporto come i Lockheed Super-Galaxy C5-M e i grandi bombardieri strategici B-1, B-2 e B-52.

In questa base è presente il 36th Wing della USAF, reparto di volo specializzato nel supporto logistico ai velivoli impegnati nel vastissimo teatro del Pacifico, a sette ore di volo vi sono le Hawaii ed a quattro ore volo Tokio o Manila. Dunque Andersen Field rappresenta quindi la più importante base dell’Aeronautica a ovest delle Hawaii e l’unica base americana nel Pacifico occidentale atta ad accogliere i bombardieri strategici dell’USAF.

La US Navy dispone della base nella baia di Apra, dove sono presenti 4 sottomarini d’attacco della classe Los Angeles a propulsione nucleare e due navi per il supporto logistico ai sottomarini della Settima Flotta. Nel corso del 2025 arriveranno anche tre nuovi cutter della Guardia Costiera.

Il contingente di Marines (1.500 soldati) è dislocato a Camp Blaz, base che può accogliere fino a 5mila Marines, così da disporre di una forza consistente in posizione strategica per interventi laddove venga richiesto, un dispiegamento dei Marines correlato quello nelle basi giapponesi, dove si prevede una rotazione con le unità presenti a Okinawa.

La minaccia dei missili cinesi e nord-coreani

Sulle basi e i preziosi depositi di Guam incombe una doppia minaccia di vettori balistici, quelli cinesi e quelli nord-coreani. La minaccia è il Guam killer come è stato etichettato dalla propaganda il missile balistico a medio raggio cinese DongFeng-26 (DF-26), vettore che può portare sia una testata convenzionale sia nucleare, ha un raggio operativo di 4mila chilometri e il Pentagono valuta che le forze missilistiche cinesi possiedano 250 lanciatori e 500 missili per il solo DF-26.

Questo missile è stato chiamato anche Guam Express: evidente il richiamo alla campagna di Guadalcanal nel secondo conflitto dove una task force della Marina Imperiale giapponese aveva come compito di bombardare, ogni notte, i Marines schierati nell’isola. Azione passata alla storia come il “Tokio Express”.

La nuova minaccia rappresentata dal veicolo ipersonico a planata HGV (Hypersonic Glide Vehicle) di produzione cinese DF-27 è stata presa in esame con le prove in corso di un nuovo sistema in grado di colpire i missili ipersonici da parte della Northrop Grumman, che vinto la gara per lo sviluppo del missile anti-HGV.

Le forze aeree cinesi dispongono anche dei tradizionali bombardieri a lungo raggio, che né i russi né gli americani hanno mai dismesso. I cinesi dispongono di circa 230 Xi’an H-6, bimotori a reazione, derivati dal Tupolev-16 russo, il cui armamento di lancio include testate atomiche, convenzionali, missili anti-nave, missili aria-terra; il rifornimento via air-tanker permette agli H-6 di colpire l’isola di Guam e molti altri obiettivi, tra cui ovviamente la vicina Taiwan le cui difese anti-aeree, anti-nave, le piste di volo, i porti, etc sarebbero oggetto delle ‘cure’ di questa enorme flotta di bombardieri.

Lo scorso settembre il canale cinese CCTV, ha mandato in onda le immagini di un’esercitazione di bombardieri H-6 in coordinamento con un WZ-7, drone per la sorveglianza a lungo raggio, che penetrando le difese avversarie ne identificava i targets (navali in questo caso) inviando subito le relative informazioni ai piloti delle formazioni attaccanti, le quali provvedevano al lancio dei missili anti-nave YJ-12, missili con testata tra i 200 e i 500 kg e che e viaggiano tra i 2,5 e i 4 Mach l’ora.

Dal canto suo la Repubblica Democratica Popolare della Corea, a dispetto delle sanzioni, ha allestito un grande temibile arsenale missilistico per le sue Forze Missilistiche Strategiche non solo per tenere sotto scacco Seoul ma per costituire una minaccia reale per il Giappone, per le basi americane dislocate in tutta la regione, per gli alleati di Washington, oltre a essere una carta di evidente peso geopolitico.

L’arsenale di Pyongyang ha una gamma di missili in prevalenza a corto raggio (SRBM – Short Range Ballistic Missiles) ed a raggio intermedio (IRBM – Intermediate Range Ballistic Missiles). Dal 2017 la Corea del Nord sta investendo su quelli a lungo raggio, in particolare con la serie degli ICBM Hwasong (Intercontinental Ballistic Missile), a combustibile solido, di cui l’ultimo Hwasong-19 è stato lanciato il 31 ottobre 2024.

Come ha scritto Roscini Vitali su Analisi Difesa a seguito del lancio, nel 2023, del Hwasong-12: “Le simulazioni messe in atto dal team del professor Savelsberg mostrano anche che il missile può trasportare una testata significativamente più pesante del Hwasong-12, mantenendo comunque inalterato il range operativo. Nello specifico, l’isola di Guam dista dalla Corea del Nord circa 3.500 km: a quella distanza il Hwasong-12 può trasportare un carico utile (incluso il suo scudo termico) di 950 kg, mentre il nuovo missile è in grado di sostenerne circa 1.200 kg.

Infatti, le simulazioni suggeriscono che il lanciatore sia stato ottimizzato per ottenere le prestazioni registrate il 4 ottobre, poiché per una testata più leggera e una gittata maggiore sarebbe stato meglio utilizzare un missile con meno propellente. In pratica, se le simulazioni di Savelsber sono esatte, il lancio ha dimostrato che la capacità di carico utile del nuovo missile è superiore di quasi il 20% a quella dichiarata per il Hwasong-12 e che il vettore è comunque in grado di minacciare la principale base militare americana nel Pacifico.”

I più recenti ICBM HS-18 e HS-19, i cui test di sono svolti rispettivamente nel 2023 e 2024, sono un’evoluzione di questi vettori balistici che si confermano una concreta minaccia per l’isola di Guam.

Nell’Indo-Pacifico: “la tirannia della distanza” impatta su comandi e logistica

La geografia, come noto, da sempre detta le sue regole, le sue condizioni e la regione del Pacifico non fa eccezione, anzi visto che rappresenta il 54% della superficie terrestre. Le sfide poste ai pianificatori del Pentagono, in caso di un malaugurato conflitto con la Cina per l’eventuale invasione di Taiwan o di crisi nella penisola coreana o nel Mar Cinese Meridionale, per citare le più analizzate e testate a livello di simulazioni/wargaming, sono davvero molte.

La dimensione geografica dell’Indo-Pacifico rappresenta per qualsiasi forza armata un vero incubo per l’enorme estensione di questo teatro, che unisce gli spazi marittimi di due oceani: l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico. Non sono le distanze, pur notevoli, esistenti, ieri come oggi, tra i porti americani e canadesi e i porti britannici del 1940-45.

La responsabilità dell’Indo-Pacifico è affidato al comando unificato USINDOPACOM (U.S. INDO-PACIFIC COMMAND) il cui quartier generale si trova nelle Hawaii, vicino Honolulu, mentre fino al 2018 era noto come USPACOM (United States Pacific Command).

Sul vastissimo teatro operativo dell’Indo-Pacifico si è aperto un dibattito in cui si ipotizza una divisione del comando del USINDOPACOM, difatti questo tema viene affrontato nel paper di discussione redatto da tenente colonnello Tim Devine, Army Strategist dell’esercito, dal titolo “Meglio in coppia, suddividere in due parti il teatro dell’Indo-Pacifico” (Better in Pairs, Divide the Indo-Pacific Theater in Half). Il paper è stato pubblicato nel Joint Forces Quarterly della National Defense University.

Scrive il colonnello Devine:” Lo USINDOPACOM è la struttura di comando più complessa e geograficamente sparpagliata di tutte le organizzazioni del Dipartimento della Difesa, con oltre una dozzina di comandi subordinati e varie task force distribuite dal continente asiatico all’Alaska passando per gli arcipelaghi del Pacifico fino ad arrivare alla costa occidentale degli Stati Uniti. I compiti e le responsabilità di questi comandi aumentano anno dopo anno e non sono bilanciate/supportate da una organizzazione collettiva di sicurezza come avviene in Europa con la NATO […]”.

A complicare ulteriormente le catene di comando, è pure responsabilità del USINDOPACOM sulle forze e i comandi presenti in Corea del Sud (U.S. Forces Korea-USFK) e in Giappone (U.S. Forces Japan-USFJ). Senza contare le zone di sovrapposizione in Alaska e costa occidentale con il comando Nord che ha competenza sul territorio continentale americano.

Nel paper si porta come esempio l’unico conflitto su larghissima scala verificatosi in questa vasta area cioè quello del 1942-45, che vide la riuscita ripartizione degli alti comandi effettuata tra ammiraglio Chester Nimitz e il generale Douglas MacArthur, evitando frizioni fatali tra marina ed esercito ed era la loro un’area di responsabilità ‘limitata’ al solo oceano Pacifico. L’ammiraglio Nimitz si occupò delle operazioni nel Pacifico Centrale e dal canto suo il generale MacArthur agì nelle zone del sud-est Pacifico, Nuova Guinea, e successivamente nelle Filippine.

Conclude Devine:” Un singolo comando come USINDOPACOM non può farsi carico di un’area così vasta, per quanto sia strutturato e iper-staffato. Si suggerisce una riorganizzazione del teatro operativo tale da rendere i vertici preposti e tutte le sottostanti catene di comandi in grado di reagire in modo molto più tempestivo ed efficace.”

Alle complessità della catena di comando nell’Indo-Pacifico si aggiungono le difficoltà, per i responsabili della ‘macchina’ dei rifornimenti, dovute alle grandi distanze tra i centri logistici e le potenziali/probabili zone di conflitto.

Le guerre si conducono con una struttura logistica il più possibile efficiente e resiliente. La guerra in corso tra Russia e Ucraina è un conflitto di tipo tradizionale per gran parte degli aspetti, con le abituali linee di rifornimento via terra, alimentata giorno dopo giorno con treni e colonne di camion. I russi muovono masse di uomini e rifornimenti essenziali via ferrovia e queste fondamentali linee di trasporto, come si è visto dal 2022, sono costante bersaglio delle artiglierie e missili ucraini e lo stesso fanno i russi nei confronti delle linee logistiche ucraine.

Invece nel Pacifico non vi sono certo strade ferrate, si deve fare totale affidamento sul trasporto navale e in misura molto ridotta sui grandi aerei da trasporto, il tutto in uno scenario dove appunto la cosiddetta ‘tirannia della distanza’ la fa da padrona.

E da alcuni mesi negli Stati Uniti la questione della macchina della logistica è oggetto di un rinnovato dibattito ai massimi livelli.

Nello scorso novembre un pezzo del Wall Street Journal aveva messo in risalto la necessità di disporre di un maggiore numero di portacontainer e navi trasporto di tutte le tipologie della marina mercantile, per poter gestire tutto il traffico militare nel vasto teatro del Pacifico in caso di conflitto.

L’articolo del quotidiano americano faceva riferimento alla lunga comunicazione redatta dal comitato ristretto del Congresso che si occupa degli ‘affari’ del Partito Comunista Cinese (Select Committee on the Chinese Communist Party). Nello stile che contraddistingue la politica negli Stati Uniti, il comitato ha messo nero su bianco i punti critici del complesso del naviglio destinato alla logistica, indirizzando la comunicazione direttamente alla responsabile del Transportation Command (TRANSCOM) Jacqueline D. Van Ovost e alla responsabile del Maritime Administrator (MARAD) Ann C. Philipps.

Il comitato scrive:”come ben noto il novanta per cento della movimentazione delle unità dell’esercito e dei Marines, del munizionamento, delle armi pesanti, del carburante, dei viveri, etc avviene via nave. L’attuale dotazione di navi da trasporto del TRANSCOM e del MARAD è spiacevolmente inadeguata (“woefully inadequate”) per le esigenze di intervento nell’Indo-Pacifico previste dai pianificatori.”

Il Select Commitee ha fatto riferimento all’esercitazione del 2019 che ha mostrato una serie di problemi: lo scarso numero delle navi da trasporto, l’anzianità di servizio di moltissime navi, un trend in atto da anni di riduzione di equipaggi addestrati. Il comitato ha sottolineato: ”sono a disposizione per un conflitto 45 navi della Riserva e altre 15 del Military Sealift Command (branca del Transportation Command) per tutte le esigenze possibili/pianificate e ciò rappresenta un numero insoddisfacente.“

Inoltre si fa il paragone con le 600 navi che si avevano a disposizione nel 1990, ma soprattutto con l’equivalente in dotazione ai cinesi: oltre 5500 navi da trasporto della marina mercantile, che possono essere mobilitate in caso di conflitto in numeri nettamente superiori a quelli attuali degli Stati Uniti.

Negli ultimi anni sono emersi, tra gli altri, due gravi punti deboli: la crisi della cantieristica civile e la drastica riduzione di personale preparato/specializzato. Il dicastero della marina mercantile ha lanciato l’allarme, più volte, sulla carenza di personale della marina mercantile, un calo netto addebitato alle sia alle conseguenze del Covid-19 sia al fenomeno delle dimissioni di massa che ha reso l’assunzione di forza lavoro qualificata molto più difficile.

Trasporto aereo e via nave, compito del Air Mobility Command e del Military Sealift Command costituiscono il cuore pulsante della logistica a supporto delle operazioni militari. In particolare il Military Sealift Command (MSC) è il responsabile dell’impiego dei mercantili civili in caso di esigenze belliche ed emergenze umanitarie/ambientali; dispone di una sua flotta di navi di tutti i tipi per affrontare le richieste in ambito logistico da parte del Pentagono e delle forze armate. La flotta ammonta a 130 navi con oltre 5mila marinai, 1200 uomini per i servizi a terra e altri 1200 tra militari in servizio e della riserva.

Secondo quanto dichiarato ufficialmente dal MSC:”il 70 per cento di questi mercantili viene dichiarato come sempre immediatamente disponibile, mentre 39 navi sono inserite come riserva da richiamare in caso di crisi, di grandi emergenze”.

Da notare che nel naviglio a disposizione vi sono solo due navi per la posa e/o riparazione dei cavi sottomarini, un numero del tutto esiguo in considerazione delle vicende degli ultimi tre anni e del contesto globale, dove la dimensione della guerra ibrida, anche sotto la superficie dei mari, ha fatto il suo pieno ingresso.

In caso di conflitto con la Cina gli aspetti logistici per rifornire e rafforzare la base di Guam e tutte le altre basi sparse tra due oceani richiederà un notevolissimo impegno per le forze statunitensi. Per il Transportation Command la sfida è senza paragoni rispetto ad altri teatri di potenziali scontri bellici, anche rispetto all’enorme efficace sforzo logistico effettuato per rifornire l’Ucraina di mezzi ruotati e blindati, carri armati, armi, munizioni, equipaggiamenti.

Foto: US DoD, US Navy, Enciclopedia Britannica, Ministero Difesa Taiwan, USAF, KCNA/Yonhap, PLA e Raytheon

Leggi anche:

Il potenziamento di Guam, Wake e Tinian nella strategia di contenimento della Cina

Marco LeofrigioVedi tutti gli articoli

Nato a Roma nel 1963, laurea in Scienze Politiche, si occupa da oltre dieci anni di geopolitica, strategia, guerre e conflitti, forze armate straniere, storia navale, storia contemporanea, criminalità organizzata, geo-economia. Ha scritto decine di articoli, analisi e saggi su questi argomenti. E' membro attivo della Società Italiana di Storia Militare. Dal 2011 è co-autore, con Lorenzo Striuli, di diversi articoli di storia navale sulla Rivista Marittima della Marina Militare. Collabora fin dal 2003 con Analisi Difesa.