È ormai necessario riconsiderare i vincoli dei trattati di Ottawa e Oslo

Quando venne abbattuto il muro di Berlino ricordo alcuni quotidiani titolare a tutta pagina “è scoppiata la pace!”.

Si incominciò subito a pensare a come sfruttare a fini sociali e di crescita economica i cosìddetti “dividendi della pace”. In quest’ottica, si ridussero drasticamente le spese militari in maniera forse avventata e si abbandonò giustamente la coscrizione obbligatoria. Peccato che non lo si fece per abbracciare un modello di reclutamento che privilegiasse l’efficienza dello strumento militare (efficienza che la classe politica riteneva non servisse) bensì in un’ottica occupazionale che consacrasse il sogno italico del “posto fisso”.

Certo, negli ultimi 35 anni ci sono state moltissime guerre, più o meno convenzionali, in tutto il mondo. Alcune lontane (in Africa o in Asia) altre più vicine a noi, sulle sponde stesse del Mediterraneo o addirittura a poche decine di chilometri da noi, in quella che era una volta la Jugoslavia. Peraltro, nonostante la distanza geografica, gli italiani, come molti altri europei, le consideravano relegate a un “mondo diverso” le percepivano come conflitti tra “barbari” che non avrebbero potuto espandersi da noi, “gente civilizzata”.

Certo, n quei teatri di guerra ci andavano anche dei militari italiani, ma la politica diceva che erano “missioni di pace”. Insomma qualcosa sul tipo di quelle dei Padri Comboniani. Pertanto, il contribuente non poteva non pensare che i nostri soldati dovessero andar lì solo a distribuire caramelle ai bambini.

I più smaliziati pensavano anche che in fondo servissero soprattutto come scusa per dare ai militari qualche soldo in più.

Chissà perché quei piantagrane di anglosassoni, che conducevano le stesse operazioni degli italiani, le chiamassero “crisis response operations” o, in alcuni casi, addirittura “counter-insurgency”? Valli a capire gli anglo-sassoni!

Adesso, invece sembra che non sia scoppiata la pace bensì il panico. Certo, le dichiarazioni di Donald Trump forse ci fanno capire che non possiamo più contare sulla protezione USA ed era ora che ce ne accorgessimo, perché è così da molti anni, forse dall’attacco alle Torri Gemelle.

Le più che comprensibili preoccupazioni di chi è sfuggito a decenni di dominazione sovietica ci hanno anche probabilmente portato a sopravvalutare le capacità militari di Mosca. Infatti, in Ucraina la Russia sta sì procedendo costantemente, ma in tre anni è avanzata molto meno di quanto ci si potesse aspettare sulla base del rapporto di forze in campo.

Il presidente von der Leyen presenta un libro bianco della difesa UE e un progetto “Readiness 2030” che sembrano più finalizzati a compensare i danni da lei stessa prodotti all’automotive tedesco dal suo Green Deal che ad affrontare con serietà il problema di creare un efficiente capacità di difesa europea nel quadro della NATO.

Tutto vero. La politica sembra più interessata a discutere di “quanto” spendere che di “come” spendere e per ottenere “cosa”.

Tutto ciò premesso, negli ultimi 35 anni sono state fatte da molti paesi, tra cui il nostro, scelte che forse oggi dovremmo riconsiderare. Scelte all’epoca figlie della convinzione che ormai “fosse scoppiata la pace” e che oggi precludono una seria e realistica preparazione degli strumenti militari e degli apparati industriali a situazioni di guerra.

Mi riferisco a convenzioni internazionali che mettono al bando determinati sistemi d’arma che, per quanto letali, sono indispensabili in caso di conflitto “vero”. Anche perchè, comunque, il nostro avversario, chiunque sarà, ne farà uso. Infatti tali convenzioni non sono state sottoscritte da nessuno dei paesi che riteneva di poter essere coinvolto in un conflitto convenzionale, incluse le superpotenze.

Si tratta essenzialmente delle seguenti convenzioni:

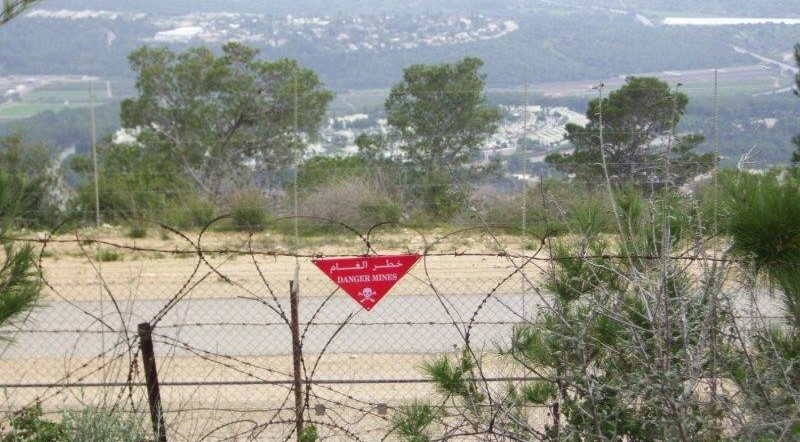

- Trattato di Ottawa, ovvero la Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione;

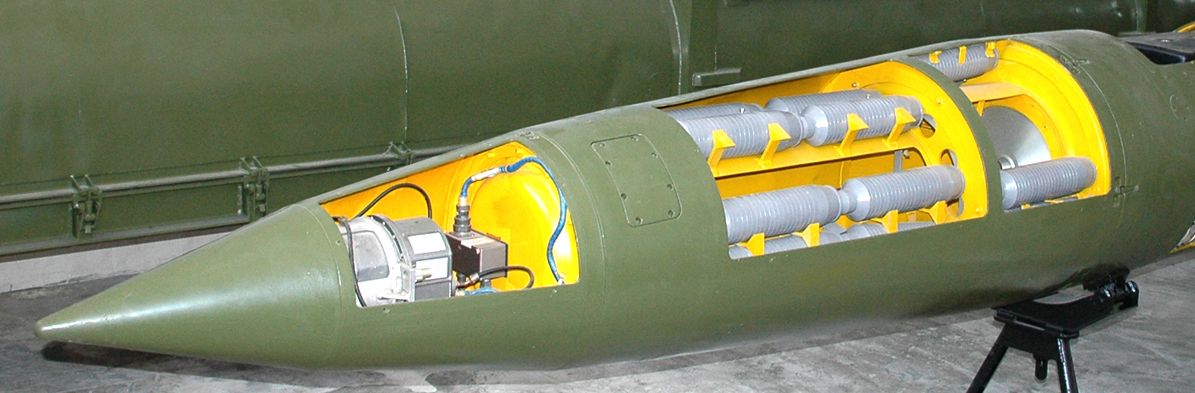

- Trattato di Oslo, ovvero la Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di munizioni a grappolo e relativa distruzione.

Al Trattato di Ottawa (entrato in vigore nel 1997) aderiscono oggi 164 nazioni (di cui però alcune non lo hanno ratificato) , ovvero la maggioranza numerica delle nazioni riconosciute dall’ONU. Ma guardare all’aspetto numerico dei paesi aderenti è fuorviante. Ciò che appare invece rilevante sono le 34 nazioni che non vi hanno aderito.

Tra queste troviamo gli USA, la Cina, la Russia, le due Coree, l’India, il Pakistan, l’Iran, la Siria, Israele, l’Egitto, la Libia, il Marocco, l’Arabia Saudita. Ovvero, tutte le nazioni che alla fine del secolo scorso ipotizzavano di poter essere ancora coinvolte in un futuro conflitto non vi hanno aderito.

Ciò in quanto, realisticamente, il potere di arresto di un campo minato realizzato con le sole mine anticarro (che non sono vietate) risulta gravemente compromesso ove queste non vengano integrate con da mine antiuomo, 0come qualsiasi ufficiale del genio sa bene. Ciò diventa essenziale soprattutto in situazioni di estesi confini terrestri con potenziali aggressori. Anche paesi che vi hanno aderito (come l’Ucraina) ora che sono in guerra fanno regolarmente ricorso alle mine antiuomo e non potrebbero fare diversamente.

In relazione sempre alla percezione di una realistica minaccia terrestre russa, Finlandia, Polonia e le tre Repubbliche Baltiche stanno già valutando di ritirarsi dal Trattato.

Già in passato, in ambito NATO, il fatto che gli USA, a differenza dei paesi europei, prevedessero il ricorso a tali mine ha rappresentato un problema di coordinamento almeno potenziale. Ora però, il problema emergerebbe anche all’interno della componente europea della NATO.

Il Trattato di Oslo (entrato in vigore nel 2010) ha avuto molto meno successo di quello di Ottawa. Ad oggi risulta essere stata ratificato da 111 nazioni tra le quali vengono annoverate lo Stato del Vaticano, la Repubblica di San Marino, Andorra, Liechtenstein e varie altre temibili potenze militari.

I paesi aderenti sono comunque molti meno di quelli che hanno ratificato il Trattato di Ottawa. Anche in questo caso, sono ben più rilevanti le nazioni che non hanno mai inteso aderire al Trattato.

Tra l’altro, anche in ambito NATO non vi hanno mai aderito non solo gli USA ma anche Finlandia, Polonia, le Repubbliche Baltiche, Romania, Grecia e Turchia: ovvero l’intera prima linea della NATO sul Fianco Est.

In relazione a quanto fossero a nostro avviso poco realistiche le limitazioni che alcuni paesi occidentali avrebbero voluto imporre all’Ucraina in relazione all’uso di munizioni a grappolo ci eravamo già espressi su queste pagine in tempi non sospetti (Quante ipocrisie sulle munizioni a grappolo fornite all’Ucraina – Analisi Difesa)

Si tratta di due convenzioni, in un certo senso speculari, in quanto quella di Oslo ha seguito la falsariga di quella di Ottawa. Convenzioni, si badi bene, che hanno implicazioni non solo sul campo di battaglia, dove di fatto privano molti combattenti europei di strumenti indispensabili invece in uso sia al probabile avversario sia all’alleato americano.

I due trattati hanno infatti anche importanti implicazioni di carattere industriale, logistico e di addestramento dello strumento militare. Non potendone prevedere l’impiego, le forze armate non possono neanche in tempo di pace addestrarsi al loro impiego eventuale, né si possono pianificare operazioni che ne prevedano l’uso.

Ciò implica anche problemi di coordinamento in ambito NATO tra paesi che hanno ratificato tali convenzioni e quelli che non le hanno mai ratificate o ne stanno uscendo. Inoltre, vietando stoccaggio, produzione, vendita di tali armamenti si impedisce il perseguimento di una autonomia logistico – industriale in un settore che sarebbe fondamentale se si andasse in guerra per davvero. Si tenga anche conto che, prima dell’adesione italiana al Trattato di Ottawa, il nostro paese era considerato all’avanguardia a livello mondiale proprio nella produzione ed esportazione delle mine antiuomo.

Sarebbe opportuno prendere atto che, purtroppo, la guerra resta una modalità di confronto possibile tra le nazioni anche alle nostre latitudini e nel nostro continente imborghesito e impinguito. La ratio di tali convenzioni era soprattutto di limitare l’uso di particolari armamenti che possono permanere indefinitamente sul terreno dove sono stati impiegati anche dopo la fine delle ostilità, costituendo anche per anni un pericolo per le popolazioni civili. In relazione al munizionamento a grappolo ciò è dovuto all’alto tasso di malfunzionamento delle sub-munizioni che non esplodono quando lanciate.

Si tratta di finalità etiche sicuramente degne del massimo rispetto. Finalità che però diventano irrealistiche quando sul campo di battaglia una delle due parti fa liberamente ricorso a tali armi e l’altra si sia autoimposta di rinunciarvi. Meglio e più realistico sarebbe imporre alle industrie che operano nel settore di prevedere sistemi di sicurezza più stringenti con congegni di autodistruzione a tempo delle mine antiuomo e, soprattutto, del munizionamento a grappolo.

Il sogno idilliaco della pace a casa nostra è oggi svanito, forse molti si sono svegliati sudati e confusi e stanno cercando il kit di sopravvivenza della Commissaria Hadja Lahbib. Dubito che possa servire. Serve invece sicuramente a livello politico prendere atto che alcuni trattati, cui abbiamo aderito convinti che la guerra fosse ormai relegata nei musei, debbano essere riconsiderati al più presto.

Occorre uscirne e ricominciare a produrre, stoccare e pianificare di utilizzare anche le mine antiuomo e le munizioni a grappolo se necessario. Però, bisogna farlo ora e non aspettare che diventi necessario.

Poi sarebbe tardi. Uscire dai due trattati sopracitati sarebbe una prima importante decisione politica. Avrebbe sicuramente senso che una tale decisione venisse assunta contemporaneamente da tutti i paesi europei della NATO, ma aspettare una tale decisione unanime sarebbe forse irrealistico. Allora che l’Italia si muova in autonomia e si assuma la responsabilità di uscirne in tempi brevi. Un tale annuncio indurrebbe forse molte forze politiche a stracciarsi le vesti, lamentando l’imbarbarimento del conflitto. Ricordiamoci però che la politica dello struzzo non ha mai pagato.

Foto: G. Gaiani, RES, Human Right Watch, ITF e Gian Micalessin

Antonio Li GobbiVedi tutti gli articoli

Nato nel '54 a Milano da una famiglia di tradizioni militari, entra nel '69 alla "Nunziatella" a Napoli. Ufficiale del genio guastatori ha partecipato a missioni ONU in Siria e Israele e NATO in Bosnia, Kosovo e Afghanistan, in veste di sottocapo di Stato Maggiore Operativo di ISAF a Kabul. E' stato Capo Reparto Operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e, in ambito NATO, Capo J3 (operazioni interforze) del Centro Operativo di SHAPE e Direttore delle Operazioni presso lo Stato Maggiore Internazionale della NATO a Bruxelles. Ha frequentato il Royal Military College of Science britannico e si è laureato con lode in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste.